2025.07.23

リードナーチャリングのメリット5選|商談化率を高める成功ポイントも紹介

リードナーチャリングとは、獲得したリードに対して段階的に情報を提供し、購買意欲を育てていくプロセスです。リード獲得後の関係構築を担うこのプロセスは、特にBtoBにおいて、商談化率や受注率の向上、営業効率の改善、部門間の連携強化といった多方面での成果につながることから、近年ますます注目されています。

本記事では、リードナーチャリングの基本から、導入によって得られる5つのメリット、具体的な施策例、成功事例、そして成果を上げるための実践ポイントまでをわかりやすく解説します。

「導入すべきかどうか迷っている」「今の施策で本当に効果が出ているのか不安」という方にとって、参考になれば幸いです。

なぜ今リードナーチャリングが重要なのか

マーケティング活動におけるリード獲得はもちろん重要ですが、獲得しただけでは成果になかなか結びつきづらいという現状があります。このような現状から、リードナーチャリングの必要性が年々高まっています。ここでは、リードナーチャリングが近年注目されている理由やリードジェネレーションとの違いについて解説します。

リードナーチャリングが注目されている理由

近年、消費者の購買行動は多様化・複雑化しており、特にBtoBの領域ではこの傾向が顕著に表れています。顧客は営業担当に接触する前に、Webサイトや比較記事、口コミなどを通じて自ら情報を集め、検討期間も長期化してきています。こうした変化に対応するためには、リードを獲得した後も長期間にわたって継続的に接点を持ち、検討フェーズに応じた情報を提供していく必要があります。だからこそ今、「顧客の検討プロセスに寄り添いながら信頼を構築し、購買意欲を高めていく」リードナーチャリングが改めて注目されているのです。

リードジェネレーションとの違い

リードジェネレーションが「見込み顧客の獲得」を指すのに対し、リードナーチャリングは「顧客の育成」を目的としています。リードナーチャリングは、リードジェネレーションと比べ、中長期的に信頼を築きながら、検討段階に応じた最適なコミュニケーションを図ることがカギとなります。 リードナーチャリングについてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

BtoBリードナーチャリングで成果を出す4つのステップ|事例・ツール活用も紹介

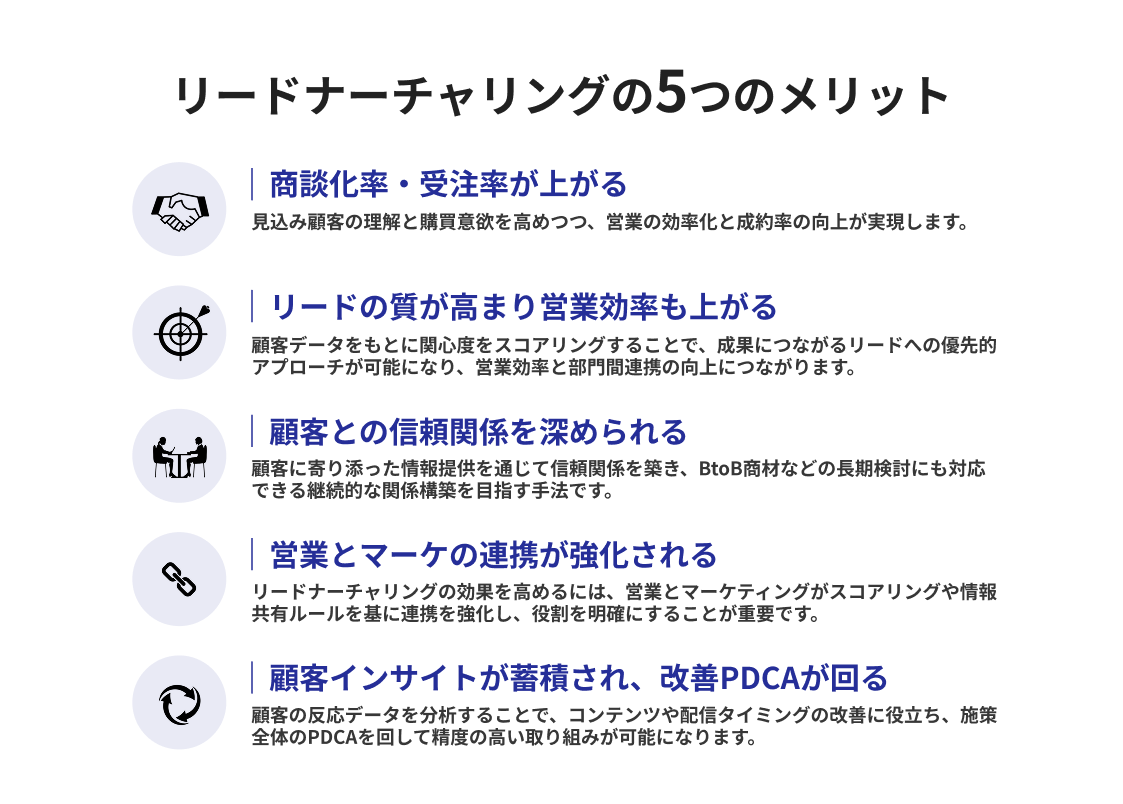

リードナーチャリングの5つのメリット

リードナーチャリングは、単に見込み顧客へ情報を届けるだけではなく、営業活動全体の質を底上げし、顧客との信頼関係を育むためにとても重要な施策です。ここでは、リードナーチャリングを導入することで得られる5つの代表的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

1. 商談化率・受注率が上がる

リードナーチャリングを実践することで、見込み顧客の課題やニーズに合わせた情報提供が可能になり、顧客は自らのタイミングで理解を深めながら購買意欲を高めていきます。その結果、営業がアプローチする頃には、すでにサービスや製品に対して前向きな姿勢を持った状態になっていることが多く、最初の接触から商談化までがスムーズに進みます。また、リードナーチャリングによって事前に顧客の関心や課題が明らかになるため、営業担当者もそれに応じた提案がしやすく、成約率の向上につながります。さらに、興味・関心が低いリードに対する無駄なアプローチを削減できるため、営業リソースを本当に有望なリードに集中させることができ、業務効率の面でも大きなメリットをもたらします。

2. リードの質が高まり営業効率も上がる

リードナーチャリングでは、顧客の行動履歴や閲覧したコンテンツ、ダウンロード資料の有無などをもとに、リードの関心度や購買意欲をスコアリングによって定量的に把握できます。こうしたデータに基づく評価によって、営業チームは「今アプローチすべきリード」を判断できるようになり、その結果無駄なアプローチが減り、成果につながるリードに集中できるため、営業効率が飛躍的に向上します。また、営業活動の優先順位が明確になることで、担当者ごとの生産性にもバラつきが出にくくなり、チーム全体のパフォーマンス底上げにもつながります。さらに、スコアリングをベースにした管理は、営業とマーケティング間での共通指標としても有効で、部門間の連携をスムーズにする効果も期待できます。

3. 顧客との信頼関係を深められる

リードナーチャリングは、ただ情報を届けるのではなく、顧客の関心や課題に寄り添ったコミュニケーションを通じて、信頼関係を築くことが目的のひとつです。一方的な売り込みではなく、顧客が「この企業は自分たちのことを理解してくれている」と感じるような、価値のある情報を継続的に提供することが重要です。たとえば、課題解決に役立つブログ記事、業界に特化した資料、成功事例などを段階的に届けることで、顧客の理解を深めながら「この会社なら安心して相談できる」と感じてもらえるようになります。特に、検討期間が長期にわたるBtoB商材では、信頼関係が構築されているかどうかが商談化や受注に大きな影響を与えます。リードナーチャリングを通じて継続的な接点を持ち、顧客に有益な情報発信を続けることで、顧客との信頼関係を深めることができます。

4. 営業とマーケの連携が強化される

リードナーチャリングの効果を最大化するうえで、営業とマーケティングの連携は欠かせません。マーケティング部門が育成したリードを、スコアリングなどの条件に基づいて適切なタイミングで営業部門に引き渡すことで、両部門の役割が明確化され、連携のズレや無駄なやり取りを減らすことができます。たとえば「スコアが一定以上になったら営業に通知」「毎月1回、営業とマーケの進捗共有ミーティングを実施する」といった具体的なルールを設けることで、社内での共通認識が生まれます。営業側は“温度の高い”リードに集中でき、マーケ側は施策に対する営業のフィードバックを基に改善を行うことができます。連携が強化されることで、両者が同じゴールに向かって進める、理想的なチーム体制を築くことができます。

5. 顧客インサイトが蓄積され、改善PDCAが回る

リードナーチャリング施策を通じて得られる「どのコンテンツにどのタイミングで反応があったか」といったデータは、顧客の興味関心を可視化する重要なデータです。これを分析することで、コンテンツの改善や配信タイミングの最適化が図れるだけでなく、マーケティング施策全体のPDCAを回すことができます。コンテンツへの反応データを分析することで、より精度の高いナーチャリング施策を継続的に打てるようになります。

「メリットはわかった。でも、この成果を自社だけで実現できるだろうか?」とお悩みの方へ

リードナーチャリングの導入効果は極めて大きいものですが、それを継続的に享受するためには、単にツールを導入するだけでなく、顧客から「選ばれる理由(独自の提供価値)」を戦略的に設計し、コンテンツに落とし込む高度な運用能力が求められます。しかし、多くの企業が「リソース不足」や「戦略の不在」によって、本来得られるはずのメリットを逃してしまっているのが現状です。

malna株式会社では、貴社の強みを言語化する戦略立案から、ターゲットに刺さるコンテンツ制作、さらにはSalesforceやHubSpotを活用したCRM/MAの運用支援までを、一気通貫でサポートします。

- 「選ばれる理由」を軸にした戦略設計

- スペック競争に陥ることなく、貴社の専門性や信頼性を顧客に浸透させ、確度の高い商談を生み出す基盤を構築します。

- 一気通貫の支援によるスピーディーな支援体制

- 媒体や工程ごとにパートナーを分ける必要がないため、意思決定のズレをなくし、スピーディに施策を展開できます。

- 持続的な集客・育成基盤の構築

- 広告や外部プラットフォームの一時的な反響に依存しすぎず、長期的に安定して質の高い商談を生み出すための「自社独自の仕組み」を整えます。

「何から手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。まずは貴社の現状の課題をお聞かせください。

リードナーチャリングで成果を出す6つの手法

リードナーチャリングを成功させるには、見込み顧客の検討フェーズや関心度に応じて、適切な手法を選び、タイミングよくアプローチすることが欠かせません。ここでは、実践的かつ効果の高い6つの手法を紹介します。いずれも単体ではなく、組み合わせて活用することで、より高い効果が期待できます。

1. メール

リードナーチャリングにおいて最も基本的かつ効果的な手法がメールです。特に、あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でメールを送る「ステップメール」や、顧客の行動に応じて内容を変える「シナリオ配信」を使えば、ユーザーの行動や検討段階に応じた情報をタイミングよく届けられます。例えば、資料請求後には事例紹介、数日後には無料相談の案内など、関係性を段階的に深めることを意識すると良いでしょう。リードナーチャリングにおけるメールのやり方については、以下の記事で詳しく解説しています。メールでのリードナーチャリングを検討の方はぜひご覧ください。

参考記事:リードナーチャリングに効くメール活用ガイド|成果を高める設計手法とテンプレートを紹介

2. SNS

TwitterやLinkedIn、InstagramなどのSNSは、リードと短期間で接点を持つのに有効です。最新情報の発信や企業ブログへの導線設計、リアルタイムなイベント告知などを通じて認知を広げ、興味関心を引き出すことができます。また、日常的な接点の積み重ねがリードとの信頼関係の構築につながるため、SNSはリードナーチャリングの入口としてだけでなく、“関係構築の土台”としても活用できるチャネルです。

3. ホワイトペーパー

見込み顧客の課題解決を目的としたホワイトペーパーは、検討初期のリードにとって有益な情報源です。具体的な業界課題や導入メリット、活用事例などをまとめた資料は、信頼構築とリードの温度感把握の両方に効果があります。資料をダウンロードしたリードに対して、その関心内容に合わせたメールを自動で送るといった連動施策がおすすめです。ホワイトペーパー自体も、読み手が「まさに今、知りたかった」と感じるような内容にすることで、自然と企業への信頼や関心が高まり、次のアクションにつながりやすくなります。

4. セミナー

オンライン・オフライン問わず、セミナーはリードと双方向のコミュニケーションが可能な貴重な接点です。製品デモや成功事例の紹介、質疑応答の場を設けることで、リードの理解度と信頼感を高められます。特にウェビナーは低コストで定期開催しやすく、継続的な接点づくりにも最適です。ライブでの質疑応答や双方向のやり取りが可能で、見込み顧客との信頼関係を築きやすい手法です。セミナーのやり方についてもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。セミナーのやり方から成功させるポイントまで詳しく解説しています。

参考記事:セミナーで成果を出すリードナーチャリングの方法 | 成功事例からハックの仕方まで徹底解説!

5. オウンドメディア

自社ブログやコラムといったオウンドメディアは、長期的なリードナーチャリングに欠かせないコンテンツです。継続的に読者に価値ある情報を提供することで、SEO流入を促し、自然な形でリードを獲得・育成することができます。さらに、蓄積されたコンテンツはメール配信やSNSとも連動するのも良いでしょう。長期的に関係性を築ける最も効果的なチャネルの一つです。

6. リターゲティング広告

一度Webサイトを訪れたが離脱したリードに対して再アプローチできるのがリターゲティング広告です。たとえば、資料請求ページを見ただけで離脱したリードに対して、次回訪問時にセミナー情報や導入事例を表示するなど、検討段階に応じた最適な情報を届けることができます。費用対効果が高く、他施策との組み合わせでコンバージョン率の底上げやナーチャリング全体の成果改善にもつながります。

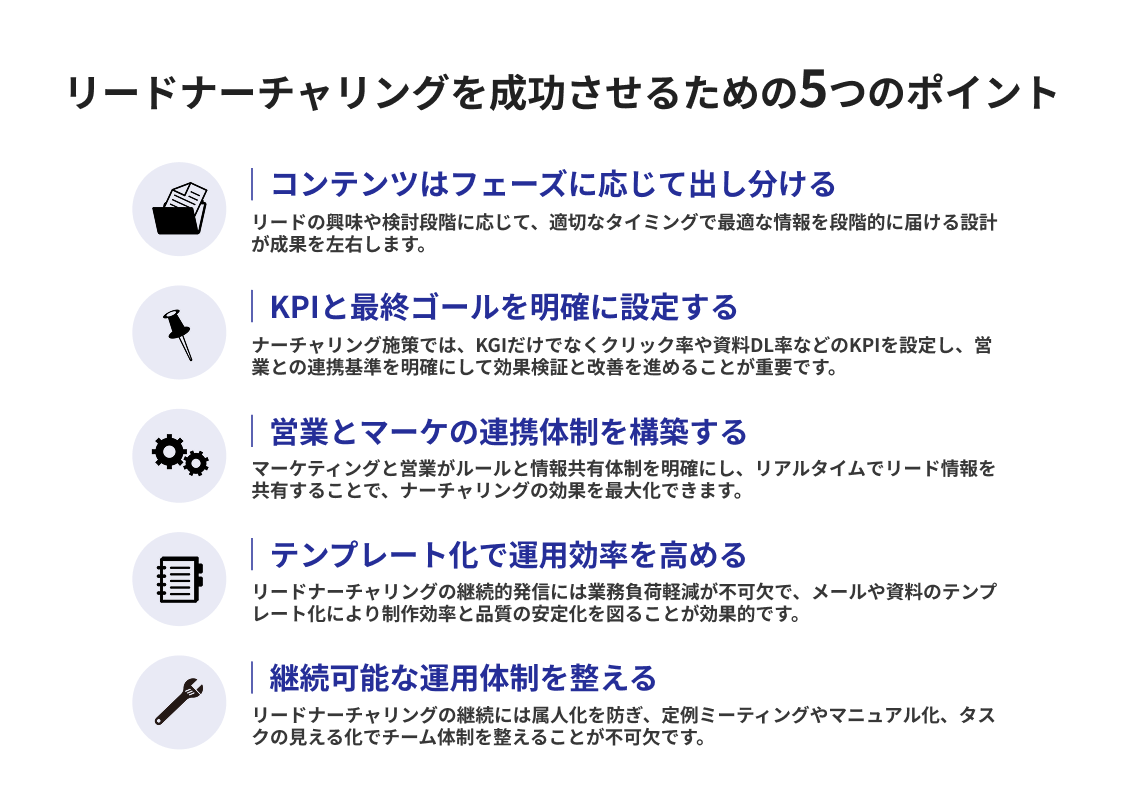

リードナーチャリングを成功させるための5つのポイント

リードナーチャリングを実施するだけでは、期待する成果につながらないケースも少なくありません。成功させるためには、顧客視点での設計や社内の体制整備が必要です。ここでは、リードナーチャリングを着実に成果につなげるために押さえておきたい5つのポイントを紹介します。

1. コンテンツはフェーズに応じて出し分ける

リードの興味関心や検討段階に応じて、「何を・いつ・どのように届けるか」を設計することが成果のカギです。たとえば、検討初期には課題認識を促す資料、中盤では導入事例、終盤では料金プランや導入支援情報など、段階ごとに出し分けることで、スムーズな意思決定を後押しできます。一括配信ではなく、フェーズに合わせたストーリーを意識しましょう。リードの検討段階に応じた情報を設計することが重要です。

2. KPIと最終ゴールを明確に設定する

ナーチャリング施策は中長期に渡って行われるため、KGI(商談化・受注など)だけでなく、クリック率、資料DL率、スコア上昇率などのKPIを定めてモニタリングすることが重要です。特に営業部門との連携ポイントを「どの数値をもって引き渡すか」と明確にしておくと、施策の効果検証と改善がしやすくなります。リードナーチャリングにおけるKPIの考え方について理解を深めたい方は、以下の記事をご覧ください。具体的な指標の例や設計の仕方まで詳しく解説しています。

参考記事:リードナーチャリングの成果を高めるKPIの設計方法|8つの指標とPDCAの実践法を徹底解説

3. 営業とマーケの連携体制を構築する

マーケティング部門で育成したリードを営業部門が有効活用できなければ、ナーチャリングの価値は半減します。両部門で「スコア〇点以上で営業引き渡し」「月1回のリード振り返り会を実施」などのルールを明文化し、認識をすり合わせることで、効果的なアプローチを行うことができます。また、マーケと営業の連携には、情報共有のタイミングやチャネルも重要です。たとえば、CRMやMAツールを活用してリードの行動履歴やスコア情報をリアルタイムで共有する仕組みを整えておくと、営業は適切なタイミングでアプローチでき、リードとの接点を逃しにくくなります。リードナーチャリングにおけるツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:リードナーチャリングで使えるツール8選 主な機能や種類をご紹介!

4. テンプレート化で運用効率を高める

リードナーチャリングでは継続的な発信が求められるため、業務負荷の軽減が重要になります。メール配信文面、資料フォーマット、よくある質問への回答などは、あらかじめテンプレートを用意しておくことで、制作スピードを早め、さらに安定した質で発信ができます。コンテンツ制作の手間を減らすため、よく使う資料やメールはテンプレート化しましょう。

5. 継続可能な運用体制を整える

どれだけ優れた施策設計でも、属人化していたり、運用が煩雑だったりすると継続は難しくなります。特に、担当者が変わった途端に施策が止まってしまうような状態は避けなければなりません。そのため、定例ミーティングでの振り返りや業務フローのマニュアル化、タスクの分担と見える化など、チームで無理なく回せる体制を構築することが、リードナーチャリング成功においては必須です。属人化を防ぎ、チームで継続できる体制づくりが成果のカギを握ります。

参考記事:2025年版|リードナーチャリング成功事例17選と失敗回避の完全ガイド

まとめ

オウンドメディアを軸にしたリードナーチャリングは、単なる情報発信ではなく、見込み顧客との信頼関係を築きながら購買意欲を高めていく、戦略的なマーケティングの手法です。商談化率や受注率の向上やリードの質の向上による営業効率の改善、顧客との信頼関係の構築といった様々なメリットがある一方で、リードの状態によってコンテンツやアプローチを変えるなど、高度な戦略設計が求められます。

「リストはあるけど、成果に結びついていない…」「リードナーチャリングを行いたいけど、何から始めたらいいかわからない」という方は、malnaにぜひご相談ください。

malnaでは、マーケティング全体の戦略立案からコンテンツ制作、ツール運用、体制構築・改善まで、マーケティングの成果を最大化させるための支援を行っております。マーケティング担当者が自信を持ってリードナーチャリングに取り組めるよう、実務レベルで伴走支援するのがmalnaの強みです。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る