2025.07.23

リードナーチャリングの成果を高めるKPIの設計方法|8つの指標とPDCAの実践法を徹底解説

「メール配信やセミナーは頑張っているけれど、結局どれくらい売上に貢献しているの」

上司からこう聞かれて、言葉に詰まってしまった経験はありませんか。リードナーチャリングは見込み顧客の育成という特性上、成果が出るまでに時間がかかり、指標が多すぎて何を見ればいいのか迷子になりがちです。結論から言うと、成功の鍵はフェーズに合わせたKPI設計にあります。

この記事では、数多くのBtoBマーケティング支援で成果を出してきたmalna株式会社の知見をもとに、成果を可視化する8つのKPI指標と、具体的なPDCAの回し方を解説します。曖昧だった成果を数字に変え、自信を持って施策を進められるようになりましょう。

参考記事:【完全ガイド】リードナーチャリングとは?意味から手法、成功の秘訣まで徹底解説

リードナーチャリングでKPIが重要な理由

リードナーチャリングの成果を最大化するには、的確なKPI設計が欠かせません。なぜ、わざわざ手間をかけてKPIを設定する必要があるのでしょうか。なんとなく管理が必要だからという理由だけで設定してしまうと、数字を集めること自体が目的になり、現場が疲弊してしまうだけです。本来の目的は、マーケティング活動という見えにくいものを数値化し、現在地を正しく把握することにあります。

リードナーチャリングは顧客との長期的な関係構築プロセスであるため、一足飛びに受注という結果だけを求めてもうまくいきません。プロセスごとの健康状態をチェックし、どこに手を打てば良くなるのかを論理的に判断するために、KPIは欠かせない羅針盤なのです。ここではその重要性を3つの視点から深掘りします。

参考記事:リードナーチャリングのメリット5選|商談化率を高める成功ポイントも紹介

1. ボトルネックが特定できる

KPIを設定することで、リードナーチャリング施策のどこでリードが離脱しているのかが明確になります。マーケティング施策は、メール配信、Webサイト閲覧、資料ダウンロード、セミナー参加といった複数の工程が連なって成り立っています。もしKPIを設定していなければ、成果が出ないときにメールの文章が悪いのか、それともWebサイトのデザインが悪いのかといった原因が分からず、暗闇でダーツを投げるような当てずっぽうな改善しかできません。

たとえば、メールの開封率が低いなら件名や送信タイミングに課題があるという分析ができます。逆にクリック率や資料請求率が低ければ、コンテンツやCTAの改善が必要であると考えられます。こうしてボトルネックを可視化することは、効果的な改善につながります。

参考記事:2025年版|リードナーチャリング成功事例17選と失敗回避の完全ガイド

2. 関係部署との共通認識がもてる

営業とマーケティングが連携する上で、KPIは共通言語の役割を持ちます。よくある失敗として、マーケティング部門はリードの数だけを追いかけ、営業部門はリードの質に不満を持つという対立構造があります。これでは組織全体の売上目標達成にはつながりません。

どの指標を追いかけるのかが明確になれば、「このリードは質が高い」「この施策のリードは商談に結びつきやすい」といった議論がしやすくなります。定量データに基づいた共通認識は、部門間の連携をよりスムーズにします。具体的には、スコアリングを用いて一定の点数を超えたものをホットリードと定義し、その発生件数をKPIに置くことで、営業へ渡すパスの質を担保できるようになります。

参考記事:【事例付き】B2Bのマーケティングチームが設定すべきKPIとは?

3. 施策のROI(費用対効果)を可視化できる

KPIを通じて、リードナーチャリング施策に対する投資対効果を可視化できます。経営層が最も知りたいのは、いくら投資していくらリターンがあったかという最終的な数字です。コンテンツ制作や広告配信など、様々な施策にかけたコストが、どの程度リードの育成や商談化に貢献しているのかを明らかにすることで、次回の予算配分や施策の優先順位づけがしやすくなります。

特に、限られたリソースで成果を最大化する必要があるBtoBマーケティングにおいては、ROIの可視化は極めて重要です。たとえば、同じ予算で行ったウェビナー施策とホワイトペーパー施策のうち、どちらがより多くのリードを商談に転換できたのかを比較することで、次の施策を決めることにつながります。実際に成果を出している企業の事例を見てみましょう。IT系SaaS企業のジョーシス株式会社様では、オペレーションを仕組み化し数値を管理することで、商談数を増やしながら同時に獲得単価を下げるという難易度の高い改善を実現しています。

参考記事:メンバーの一員のように伴走し、数億円の売上成長に貢献。商談数が増加するとともに、CPAを下げることに成功。

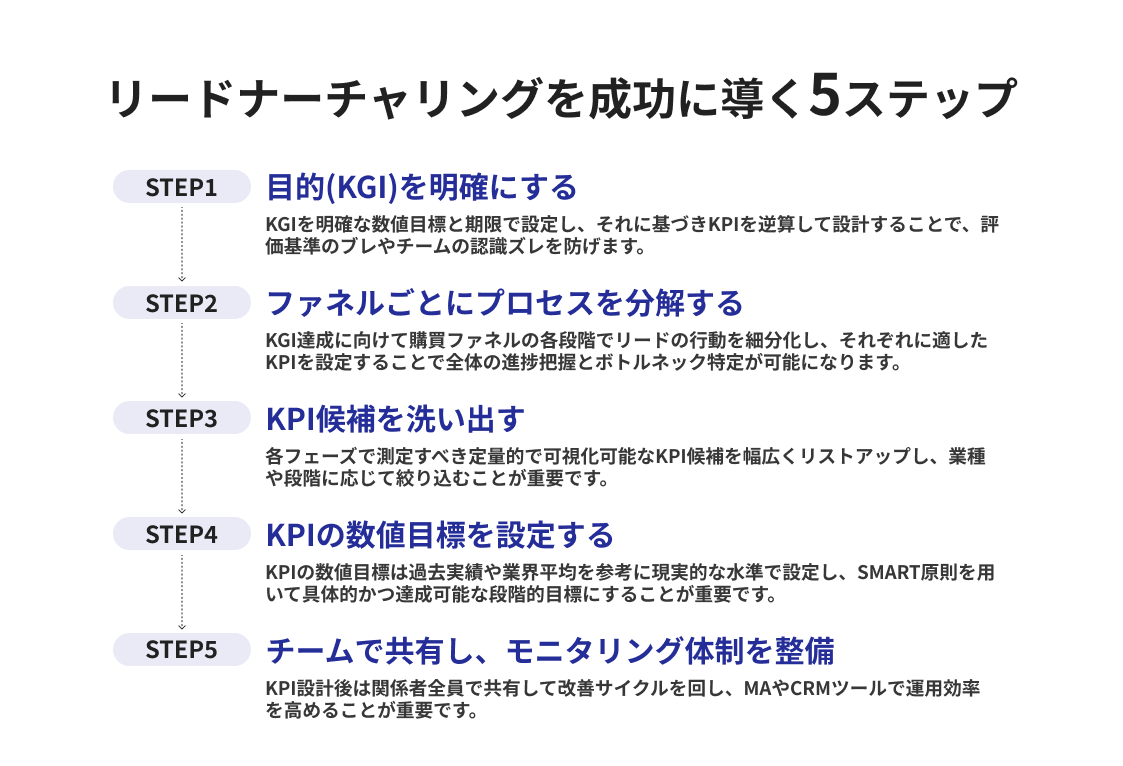

KPIの設定方法|リードナーチャリングを成功に導く5ステップ

KPIを正しく設計するには、単なる数値設定ではなく、ビジネス全体の流れや目的を踏まえた上での設計が必要です。多くの現場で見られる失敗パターンは、なんとなく他社がやっているからという理由でメール開封率やクリック率だけをKPIにしてしまい、本来の目的である売上貢献が見えなくなってしまうケースです。KPIはあくまでKGIというゴールに到達するための中間地点に過ぎません。山登りに例えるなら、頂上がKGIで、KPIは何合目まで来たかを確認するチェックポイントです。

頂上の場所が決まっていないのにチェックポイントを置くことができないように、まずは全体像を把握してから詳細を詰めていくアプローチが必須となります。この章では、戦略と整合性の取れたKPIを設定するための5つのステップを順を追って解説します。

参考記事:0から広告運用を開始し、試行錯誤の末、短期顧客からロイヤル顧客の獲得へ。

1. 目的(KGI)を明確にする

KPIの出発点となるのは、最終的に達成したいゴール(KGI)です。たとえば「月間商談数を20件にする」「案件化率を15%まで引き上げる」など、明確な数値と期限を踏まえてまずKGIを決定します。目的が曖昧なままKPIを設計してしまうと、評価基準がブレたり、チーム内の認識にズレが生じる原因になります。特にBtoBマーケティングでは、リード獲得数そのものよりも、その後の商談や受注金額といった質の指標をKGIに置くことが増えています。KGIはできるだけビジネスインパクトと直結する成果指標を設定し、KPIはそのKGIにどう貢献するかを逆算して設計しましょう。たとえば、単なる獲得数ではなくLTVを重視して成果を上げた事例もあります。

参考記事:BtoBリードナーチャリングで成果を出す4つのステップ|事例・ツール活用も紹介

2. ファネルごとにプロセスを分解する

KGIを設定したら、その達成までのプロセスをファネル構造に沿って細分化します。顧客は製品を認知していきなり購入するわけではありません。認知、興味、検討、比較、行動という心理的な階段を登っていきます。それぞれの段階で顧客の状態は異なり、求める情報もアクションも変わります。そのため、いきなり全ての顧客に商談を迫ってもうまくいきません。

そのうえで、各ステージに適したKPIを設定していきます。たとえば認知フェーズでは「メール開封率」、検討フェーズでは「ウェビナー参加率」など、ファネル構造とKPIを対応させることで、全体の流れを俯瞰でき、ボトルネックの特定もしやすくなります。

参考記事:2025年版|リードナーチャリング成功事例17選と失敗回避の完全ガイド

3. KPI候補を洗い出す

| フェーズ | 顧客の状態(心理) | 主なKPI指標例 | アクション(施策例) |

| 認知・関心(Top) | 自社や製品を知ったばかりで、まだ興味は浅い。 | メール開封率、クリック率(CTR)、SNSエンゲージメント | お役立ち情報の提供、メルマガ配信 |

| 情報収集・検討(Middle) | 課題解決のために情報を集め、比較検討を始めている。 | 資料ダウンロード数、ウェビナー参加率、Webサイト回遊率 | ホワイトペーパー提供、事例紹介、セミナー開催 |

| 比較・行動(Bottom) | 導入に向けて具体的な相談をしたい、見積もりが欲しい。 | 商談化率、案件化率、問い合わせ数 | 個別相談会への誘導、インサイドセールス架電 |

| 成果・受注(Close) | 契約・購入に至る。 | 受注率(成約率)、受注金額、LTV(顧客生涯価値) | クロージング、契約手続き |

各フェーズごとに何を測定すべきかが見えてきたら、KPI候補をリストアップしていきます。重要なのは、定量的かつ可視化できる指標であることです。よく使われる例としては以下のような指標があります。

| KPI指標 | 測定内容 | 活用フェーズ |

| メール開封率・クリック率 | 配信したメールがどれくらい読まれ、リンクがクリックされたかを測定。 | 認知・関心(初期) |

| ホワイトペーパーやeBookのダウンロード数 | 提供するお役立ち資料がどれくらいダウンロードされたかを測定。 | 情報収集・検討(中期) |

| セミナーやウェビナーの

参加率・視聴時間 |

イベントへの参加割合や、視聴の継続時間を測定。 | 検討・比較(中期〜後期) |

| 資料請求・問い合わせ件数 | サービス詳細への興味や、具体的なアクションの数を測定。 | 比較・行動(後期) |

| 商談化率・成約率 | リードが実際の商談や受注に繋がった割合を測定。 | 行動・成果(最終ゴール) |

| 平均リード育成期間 | 初回接触から受注に至るまでの平均日数を測定。 | 全体最適・効率化 |

まずは広く洗い出し、後から業種やフェーズに合った指標へと絞り込むことが重要です。具体的なKPIの指標については、次の章で詳しく解説します。これらの指標を効率的に計測するためには、MAツールの導入が前提となる場合が多いため、ツール選定も合わせて検討すると良いでしょう。

参考記事:MA導入支援のおすすめ企業15選!メリットや事例を徹底解説

4. KPIの数値目標を設定する

KPI候補が出揃ったら、次はそれぞれに数値目標を設定します。目標値を決める際は以下のポイントを意識しましょう。

| 目標設定の基準 | 具体的な考え方 |

| 過去実績をベースにする | 前月比や前年同月比(YoY)で、「120%成長」などの数値を設定する。 |

| 業界平均や他社ベンチマークを参考にする | 同業界や競合他社の一般的な平均値(例:メルマガ開封率20%など)を参考にする。 |

| チームのリソース・予算に見合った現実的な水準にする | 「営業担当が月何件まで商談対応できるか」「広告予算の上限」などから上限値を決める。 |

SMART原則(具体的、 測定可能、達成可能、最終ゴールとの関連性 、期限付き)を用いることで、実行可能性の高い目標設計にすることができます。ここで最も重要なのは逆算思考です。最終的に受注が10件必要で、受注率が10パーセントなら商談は100件必要です。商談化率が10パーセントなら、その手前のホットリードは1000件必要になります。このようにゴールから逆算して、各フェーズで必要な数値を割り出すと納得感のある目標設定が可能になります。あまりにも高すぎる目標はメンバーのモチベーションを下げるため、段階的に達成できる設計にしていくことをおすすめします。

参考記事:【事例付き】B2Bのマーケティングチームが設定すべきKPIとは?

5. チームで共有し、モニタリング体制を整備

KPIの設計が終わったら、それを関係者全員で共有し、運用・改善していくためのモニタリング体制を整えます。KPIは決めて終わりではなく、毎日、毎週チェックしてこそ意味があります。エクセルで手動集計していると、集計作業自体が目的化してしまい、肝心の分析がおろそかになりがちです。MAツールやSFA、CRMなどを連携させ、ダッシュボードを開けば常に最新の数字が見える状態を作るのが理想です。

週次・月次での進捗確認、KPIの自動計測ダッシュボードの構築などが含まれます。営業・マーケ・CS間でのレビュー会議を設定し、KPI達成状況を共有しながら改善アクションを検討するサイクルを設けると、より効果的です。malnaが支援したASC社会保険労務士法人様では、CRMツールのZohoを導入して業務フローを自動化し、ミスなく数値を可視化できる体制を構築しました。

参考記事:社会保険労務士法人におけるZoho(CRM・SFAツール)導入を支援。日本一DX化が進んでいる社労士事務所を目指す。

リードナーチャリングで使える8つのKPI指標

| KPI指標名 | 該当フェーズ | 見るべきポイント | 数値が悪い時の改善ヒント |

| 1. メール開封率 | 認知・関心 | 配信したメールが開封された割合(件名の魅力度)。 | 件名(タイトル)のABテストを行う。配信曜日・時間を変更する。 |

| 2. CTR | 認知・関心 | 本文内のURLがクリックされた割合(内容の興味度)。 | CTAボタンの位置や文言を変える。リンク先と本文の整合性を見直す。 |

| 3. ダウンロード数 | 情報収集 | 資料(WP)がDLされた数。 | 入力フォームの項目数を減らす(EFO)。資料タイトルの訴求を強くする。 |

| 4. 資料請求数 | 検討 | サービス資料等の請求数。 | LP(ランディングページ)の改善。オファー(特典)を見直す。 |

| 5. ウェビナー参加率 | 検討 | 申込者のうち実際に参加した割合。 | リマインドメールの回数を増やす。開催テーマとターゲットのズレを修正する。 |

| 6. アンケート回答率 | 検討 | セミナー等の後に回答が得られた割合。 | 回答特典を用意する。セミナー直後に回答時間を設ける。 |

| 7. 商談化率 | 比較・行動 | リードからアポイント(商談)につながった割合。 | インサイドセールスの架電タイミングを早める。トスアップ条件(スコア)を見直す。 |

| 8. 成約率(受注率) | 成果 | 商談から受注に至った割合。 | 営業資料の質を高める。リードの引き渡し条件を営業と再定義する。 |

適切なKPIを選ぶことは、リードナーチャリング施策の成果を定量的に評価するうえで非常に重要です。KPIは多ければ多いほど良いというものではありません。管理コストばかりかかって本質を見失うからです。大切なのは、顧客が今どのフェーズにいて、次にどのようなアクションを起こしてほしいかに合わせて、見るべき指標を切り替えることです。この章では、実務で活用されている代表的な8つのKPI指標を、ファネルの各段階に対応させながら紹介します。選定する指標次第で、改善の方向性やPDCAの精度が大きく変わるため、目的に合ったKPIを選ぶことが鍵となります。

メール開封率・クリック率

リードナーチャリングの最初の接点(認知・興味フェーズ)となるメール施策において、開封率・クリック率は最も基本的なKPIです。開封率は件名や配信タイミングによって左右され、リードがメールを「読む価値がある」と判断したかを表します。一般的にBtoBのメルマガ開封率は20%前後と言われていますが、まずは自社の平均値を把握し、それを下回った場合に件名のABテストを行うなどの対策が必要です。

一方、クリック率はメール本文内のリンクやCTAの設計によって決まり、リードが次の行動に移ったかを測定できます。最近ではプライバシー保護の観点で開封率が正確に測れないケースも増えているため、より実質的な興味を示すCTRを重要視する傾向にあります。これらの指標を継続的に分析することで、メール施策の改善ポイントを把握し、次のアクションにつなげていくことが可能です。

参考記事:リードナーチャリングに効くメール活用ガイド|成果を高める設計手法とテンプレートを紹介

ダウンロード数・資料請求数

ホワイトペーパーや事例集、チェックリストといったリード獲得コンテンツに対しては、ダウンロード数や資料請求数がKPIとなります。ここで注意すべきなのは、資料の種類によって顧客の「温度感」が全く異なる点です。例えば「お役立ちチェックリスト」のダウンロードはまだ情報収集段階ですが、「サービス料金表」や「導入事例集」のダウンロードは具体的な検討段階に近いサインと言えます。

これらの数値は、リードがどの程度の関心を持ち、次のステップへ進む意欲があるかを測る指標です。加えて、ダウンロード後の行動(メール反応率や商談化)と組み合わせて分析することで、コンテンツごとの質や効果も評価できます。資料の内容とリードの興味関心とのマッチ度を図る意味でもとても重要な指標です。

参考記事:リードナーチャリングで使えるツール8選 主な機能や種類をご紹介!

ウェビナー参加率・アンケート回答率

中間フェーズのリードナーチャリングでは、リードの関与度を測る指標としてウェビナー参加率やアンケート回答率が有効です。ウェビナーの登録数に対する参加率を追うことで、集客と実際の関与にギャップがあるかを見極められます。参加率が低い場合は、開催テーマとターゲットのニーズがズレているか、リマインドメールが不十分である可能性があります。

セッション終了後のアンケート回答率は、内容の満足度やアクション意欲の有無を示すバロメーターです。アンケートの自由記述欄に書かれた具体的な悩みは、インサイドセールスがアプローチする際の強力な武器になります。malnaが支援した株式会社HERP様では、ウェビナー施策を強化することで、専任者1名体制でも質の高いリードを持続的に獲得できる体制を構築しました。これらのKPIは、次回以降の企画・コンテンツ改善に直結する重要な数値です。

参考記事:

セミナーで成果を出すリードナーチャリングの方法 | 成功事例からハックの仕方まで徹底解説!

急拡大中のベンチャー企業が注力するウェビナー/コンテンツ施策を支援。1名体制から“再現性あるリード獲得”体制へ。

商談化率・成約率

商談化率と成約率は、リードナーチャリングの最終的なゴールである「商談化」や「成約」に直結する重要KPIです。この指標を活用することで、リードスコアの基準や営業への引き渡し条件が適切かどうかを検証する重要な材料になります。もし「商談化率は高いが成約率が極端に低い」場合、マーケティング側が「まだ検討度の低いリード」まで無理やり営業に渡してしまっている(トスアップのタイミングが早い)可能性があります。逆に「商談化率が低い」場合は、育成不足のまま放置されているリードがいるかもしれません。

最終的な成約率(受注率)は、リードナーチャリング全体の成果を図る重要な評価基準です。これらの数値が低い場合は、リードナーチャリングのプロセスだけでなく、営業フェーズでのトークや提案の質の見直しも必要となります。

参考記事:MA導入支援のおすすめ企業15選!メリットや事例を徹底解説

追うべき指標はわかった。でも、実際にその数字を改善する戦略はありますか?

適切なKPIを設定することはスタート地点に過ぎません。設定した目標数値を達成し、持続的な成果を生み出すためには、競合他社ではなく自社が**「選ばれる理由」を戦略的に設計**し、顧客との間に深い信頼を築く具体的な施策が必要です。

多くの企業が、KPIの計測だけで満足してしまったり、数値を改善するためのリソースが不足していたりすることで、本来得られるはずの成果を逃してしまっています。

malna株式会社では、貴社独自の専門性や提供価値を言語化する戦略立案から、コンテンツ制作、さらにはSalesforceやHubSpotを活用したCRM/MAの導入・運用支援まで、一気通貫でサポートします。

- 「選ばれる理由」の言語化

- 顧客がなぜ貴社に依頼するのか、その本質的な強みを分析し、数値改善に直結する「成約の柱」を構築します。

- 一気通貫によるスピード実行

- 戦略から実務までを弊社が担うため、複数のパートナーを管理する手間を省き、迅速な意思決定と施策展開が可能です。

- データに基づく本質的な改善

- 単なる作業代行ではなく、取得したデータを基に「顧客に信頼される導線」を磨き上げ、長期的に強い集客基盤を共に作り上げます。

目標とするKPIを「机上の空論」で終わらせないために。まずは貴社の現在の課題をお聞かせください。

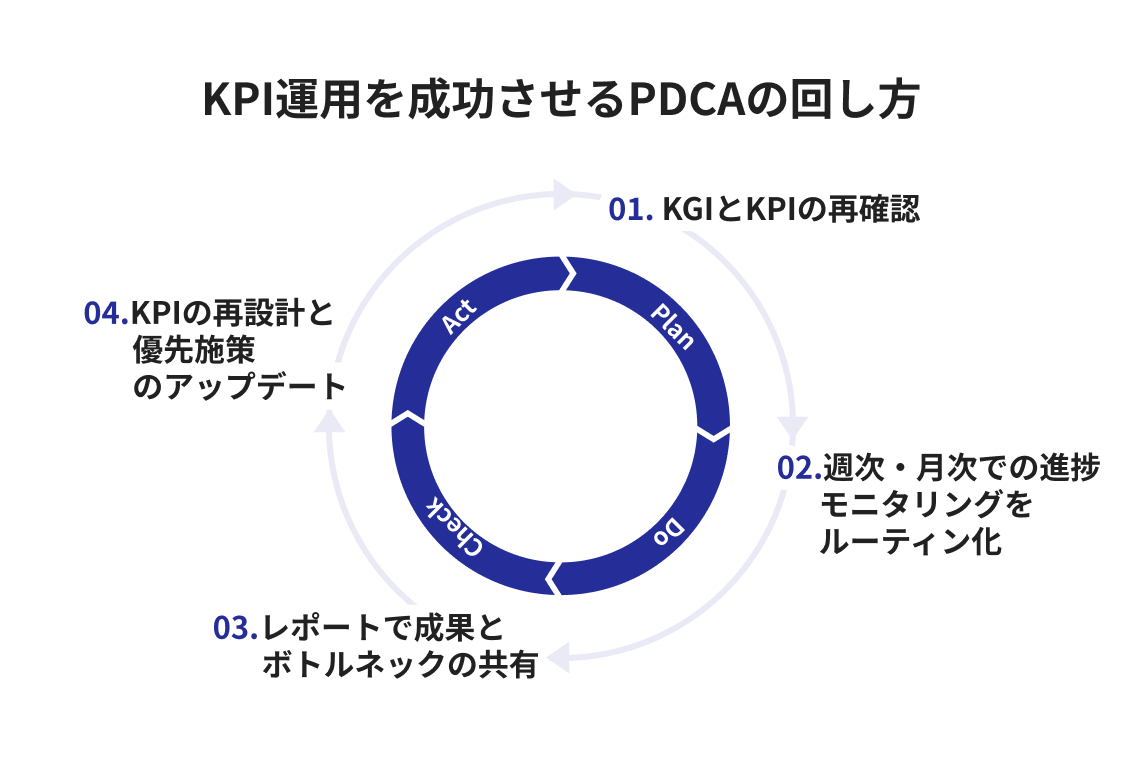

KPI運用を成功させるPDCAの回し方

KPIは一度設定して終わりではありません。設定後も定期的に振り返りながら、状況に応じて見直し・改善を繰り返すことが非常に重要です。KPIはあくまで「診断結果」です。健康診断の結果を見て「あ、数値が悪いな」と思うだけでは健康になれないのと同じで、そこから「食事を変える(Plan)」「運動する(Do)」といった行動を起こして初めて意味があります。ここでは、PDCA(Plan・Do・Check・Act)のサイクルを具体的にどう回せば、リードナーチャリングの成果が上がり続けるのか、現場のリアルな視点で解説します。

【Plan】KGIとKPIの再確認

KPIは、KGI(最終ゴール)としっかり連動していることが前提です。まずは、今のKPIがKGIと合致しているかを定期的に見直しましょう。市場環境は常に変化します。競合の動きや顧客のニーズが変われば、追うべき指標も変わるはずです。たとえば、初期は「新規リード獲得数」をKPIにしていたが、フェーズが進んで「既存顧客のLTV」を重視する方針に変わったなら、KPIも「リピート率」や「クロスセル商談数」に変える必要があります。過去の決めたことに固執せず、今のビジネスゴールに貢献しているかという視点で柔軟に計画を修正しましょう。

参考記事:0から広告運用を開始し、試行錯誤の末、短期顧客からロイヤル顧客の獲得へ。

【Do】週次・月次での進捗モニタリングをルーティン化

KPIは、日々の継続的な管理を行わなければ意味がありません。目標を設定するだけでは不十分で、定期的なモニタリングを通じて、改善ポイント等を見つけることが大切です。週次では、直近のメール施策やダウンロード数などの変化をタイムリーに把握し、すぐに軌道修正できます。月次では、より大きなトレンドを見ます。たとえば「先月より商談化率が落ちている」といった傾向は、月次の方が見えやすいです。

KPIのデータを手作業で収集するのは負担が大きいため、可能であればMAツールやCRMを活用してレポートの自動化を進めましょう。データ集計に時間を使いすぎると、肝心の「どう改善するか」を考える時間がなくなってしまいます。ダッシュボードを整備し、チーム全員がアクセスできるようにすることで「数字を見る文化」が根付きます。SALESCORE株式会社様の事例のように、正確で素早いデータ管理体制を作ることは、急成長企業の共通点でもあります。

参考記事:急成長スタートアップ企業の事業立ち上げから拡大まで支援。約4年以上malnaに依頼し続ける理由とは。

【Check】レポートで成果とボトルネックの共有

KPIの進捗状況を把握するだけでなく、その背景や要因まで掘り下げて分析することが重要です。単に「未達でした」で終わらせず「なぜ?」を突き詰めます。たとえばメールの開封率が下がっていれば、「件名が魅力的でなかったのか」「配信時間がターゲットの活動時間とズレていたのか」といった仮説を立てて検証します。

加えて、営業やインサイドセールスなどの現場の声もあわせて集めることで、数字だけでは見えない発見が生まれることもあります。「数字上はリード数が増えているけど、営業現場からは『最近アポが取りにくい』と言われている」といった定性的な情報とKPIを突き合わせることで、真のボトルネックが見えてきます。

【Act】KPIの再設計と優先施策のアップデート

“Act”フェーズでは、Checkで得た気づきをもとに「何を優先して改善するか」を決め、具体的なアクションを実行していきます。改善案は無限に出てきますが、リソースは有限です。「インパクトが大きく、かつすぐに実行できるもの」から優先順位をつけて着手しましょう。たとえば、「資料請求は増えているが商談につながっていない」という状況であれば、「営業への引き渡し基準(リードスコア)を見直す」といった対応が考えられます。

KPI自体も、状況によって見直すことが必要です。達成が難しい目標値は現実的な数値に調整したり、目標までのステップを細かく分けた「中間KPI」を追加することで、段階的な達成がしやすくなります。改善アクションを決めたら、「誰が、いつまでにやるか」まで落とし込みましょう。ここまでやって初めて、PDCAが回ったと言えます。

KPI設計で失敗しない5つのチェックリスト

| No. | チェック項目 | 詳細確認ポイント | 対策アクション |

| 1 | KGIとの連動 | KPIは最終ゴールから逆算されているか? | 「手段の目的化」を防ぐため、ロジックツリーを作成して紐付けを確認する。 |

| 2 | モニタリング体制 | いつでも数字が見られる環境はあるか? | 週次MTGを設定する。MAツールやスプレッドシートで可視化する。 |

| 3 | 数値の定義 | 「ホットリード」「商談」などの定義は明確な数値になっているか? | 「スコア◯点以上」など、誰が見ても同じ基準になるよう言語化する。 |

| 4 | 共通認識 | 営業部とマーケティング部でKPIの意味を合意できているか? | 定例会を実施し、互いの数字の責任範囲を決める。 |

| 5 | 改善ルール | 「未達の場合どうするか」の撤退ラインや改善ルールはあるか? | 「2ヶ月未達なら施策変更」など、意思決定のトリガーを事前に決める。 |

KPI設計は、最初の設定だけで終わらず、その後の運用や見直しまで視野に入れて設計する必要があります。せっかく設定したKPIが形骸化し、誰も見なくなってしまう…そんな悲しい事態を避けるために、運用に乗せる前に必ず確認してほしいポイントを5つにまとめました。

1.KPIがKGIと紐づいているか?

KPIが最終ゴール(KGI)とどれだけ連動しているかは非常に重要です。これは「手段の目的化」を防ぐためのチェックです。「WebサイトのPV数」をKPIにしたものの、集まったのがターゲット外の学生ばかりで、肝心の商談には全くつながらなかった、という失敗はよくあります。KGIから逆算していないKPIは、数字を追っているだけで成果につながりません。中間KPIが、実際に商談化につながっているかを確認する必要があります。

参考記事:【事例付き】B2Bのマーケティングチームが設定すべきKPIとは?

2.モニタリング体制があるか?

KPIは定期的に見直し、進捗を確認しなければ効果がありません。「誰が集計するのか決まっていない」「データを見るためのログインIDが共有されていない」といった初歩的な理由で運用が止まることがあります。週次の定例会でKPIダッシュボードを見ながら進捗を共有したり、MAツールで自動レポートを配信するなどの仕組み化が有効です。モニタリング体制があることで、施策の方向性を素早く修正できる柔軟性が生まれます。

3.成果の数値が定義されているか?

「効果が出ている」「改善された」などの曖昧な表現では、KPIの達成状況を判断できません。KPIには、数値目標が明確に設定されていることが必要です。数値がないと「今月は頑張った」「なんとなく良さそうだ」という主観的な評価になり、再現性がなくなります。

たとえば「メール開封率20%以上」「資料ダウンロード数100件以上」など、具体的な基準があることで、チーム全体が同じ基準で成果を認識できます。明確な数値を定義しておくことで、施策の結果が良かったのか悪かったのかを誰でも判断でき、組織全体での意思決定スピードも高まります。

4.関係部署と共通認識があるか?

KPIは、マーケティング部門だけでなく、営業など他部門との連携が必須です。そのため、KPIの意味や目的を部署間で共有できていないと、連携がうまくいかず施策が分断されてしまいます。特にインサイドセールスとの連携は生命線です。「マーケが送ってくるリードは薄い」と言われないためにも、「このKPIを超えたら営業に渡す」という合意形成を最初にしておくことが成功の秘訣です。株式会社ナイモノ様の事例のように、経営や事業全体を見渡してマーケティングを位置づけることで、部門の壁を越えた成果創出が可能になります。

参考記事:就活支援からSNS運営まで、マーケティング全域委託で実現した7年間の事業成長。

5.KPI改善の意思決定ルールはあるか?

KPIが未達成だった場合、どのタイミングで、誰が、どう判断して見直すのかというルールが必要です。これが曖昧だと、「何となく続ける」「誰も責任を取らない」といった状況になりがちです。投資の世界で言う「損切りライン」を決めておくイメージです。

たとえば「2ヶ月連続で未達成なら再設計を検討する」「数値の変動が20%以上あったら要因分析を行う」といった判断基準をあらかじめ定めておくと、迅速な対応が可能になります。ルールがあることで、KPIが形骸化せず、常に改善を前提とした運用ができます。

まとめ

リードナーチャリングを成功させるには、KPIを軸にした運用体制を築くことが大切です。KPIは単なる通知表ではなく、ビジネスを目的地へ運ぶための羅針盤です。KPIをしっかりと設計し運用することで、施策の効果が明確になり、改善ポイントも具体的に見えてきます。

KPIを用いることで、各施策のROI(投資対効果)を正確に把握できるようになります。限られた予算とリソースの中で最大限の成果を上げるには、数値に基づく判断と継続的な見直しが必要です。本記事で紹介したKPI設計ステップやPDCAの運用を実践することで、リードナーチャリングの質は着実に向上していきます。

しかし、頭では分かっていても、日々の業務に追われて設計や分析まで手が回らない、あるいはMAツールを導入したものの使いこなせていないという担当者様も多いのが現実です。ツール導入やKPI設計はあくまで手段であり、重要なのはその数字を使ってどうビジネスを伸ばすかという「戦略」と「実行力」です。

そのような課題を感じたら、ぜひmalnaにご相談ください。malnaでは、KPIを軸にしたマーケティング体制の構築から、戦略設計・実行・改善までを一貫してご支援しています。「ただの代行」ではなく、貴社のマーケティングチームの一員として、泥臭い改善から戦略立案まで伴走します。社内での改善に限界を感じている方、チーム体制を強化したい方、そして短期間で成果を出したい方は、ぜひ一度malnaの支援をご検討ください。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る