2025.04.28

【2025年最新版】課題別のおすすめ生成AI研修7選を紹介!選び方から助成金の情報まで徹底解説

近年の生成AIの急速な発展は、ビジネスにも大きな影響をもたらしています。実際、生成AIを導入して業務効率化や売上増加といった成果を上げている企業も増えてきました。 一方で、生成AIの活用には情報漏洩や著作権侵害のリスクといった面に注意する必要もあります。これらのリスクへの対応策を考えながら導入を進めるのは自社だけでは難しく、多くの企業が専門的な知識を持っている会社のAI研修を必要としています。 本記事では、そうした背景を踏まえ、生成AI研修に焦点を当て、研修形式の違いや選び方、助成金の活用方法、そして自社課題に応じたおすすめ研修まで、実践的な視点で詳しく解説します。

目次

生成AI研修とは?注目されている背景と導入目的

生成AIを活用する企業が増えている中で、AI導入を成功させるために研修を検討する企業が増えています。ここでは、生成AI研修がなぜ注目されているのか、理解しましょう。

なぜ今、生成AI研修が必要とされているのか

生成AIは、単なる業務補助ツールにとどまらず、業務の在り方そのものを変えてしまうほど革新的なツールです。今までのAIはデータ分析などが主でしたが、生成AIは文書作成や要約、プログラミングの補助、コンテンツ作成のサポートなどさまざまな業務で活用できます。しかし、生成AIには著作権の侵害や個人情報の漏洩といったリスクもはらんでいるため、効果的に使いこなすには、自社だけでは難しく、AIの専門家の知識が必要になってきます。このような現状から生成AI研修が注目されているのです。

企業が抱えるAIリテラシーの課題

多くの企業では、社員のAIリテラシーが導入の障壁となっています。例えば、生成AIを業務にどう適用すべきかが明確でない、またはAIの活用に対する漠然とした不安や誤解があるなど、教育不足による課題があることも事実です。研修は、こうしたリスクや不安を払拭し、AIを安全かつ有効に使うための基盤づくりと言っても良いでしょう。

生成AI研修で得られる3つの効果(業務効率化・競争力強化・人材育成)

生成AI研修で得られる効果は主に以下の3つがあります。

業務効率化

生成AIを活用することで、報告書や議事録の自動生成、FAQ対応の自動化など、煩雑な業務をAI が代わりに行ってくれるようになります。これにより、社員はより創造的な業務や意思決定に集中できるようになり、全体の業務生産性が向上します。

競争力強化

生成AIを積極的に取り入れることは、企業の技術力や競争力の強化につながります。マーケティング、営業、商品企画など、あらゆる分野でのAI活用が企業の価値と高め、他社との差別化にもつながります。

人材育成

研修を通じてAIツールの活用スキルを習得することで、社員一人ひとりの能力も向上します。特に若手層にとっては、今後のキャリア形成に直結する知識となり、組織としての持続的成長を支える基盤にもなります。

生成AIの基礎知識についてもっと理解を深めたい方は、以下の記事を参考にしてください。

生成AIとは?仕組み・活用事例・リスク対策まで徹底解説【2025年版】

自社に合ったAIを導入するならmalna株式会社へ

AIツールを活用することで、業務の効率化やコンテンツ作成の自動化が可能ですが、「どこから手をつければいいのか分からない」「本当に自社にフィットするのか」と悩んでいませんか? malna株式会社では、生成AIの専門家が、費用対効果や実現したい内容を基に、貴社に最適なAI導入のご支援を行っております。

- 社内でも生産性が30%アップした実例をもとに、ai活用のノウハウを提供

- テクノロジー/マーケティング視点を持った専門家がアサイン

- AI導入/定着まで一気通貫でご支援

現在3社限定でモニター価格でご利用いただけるキャンペーンを実施中ですので、ぜひ一度ご相談ください。

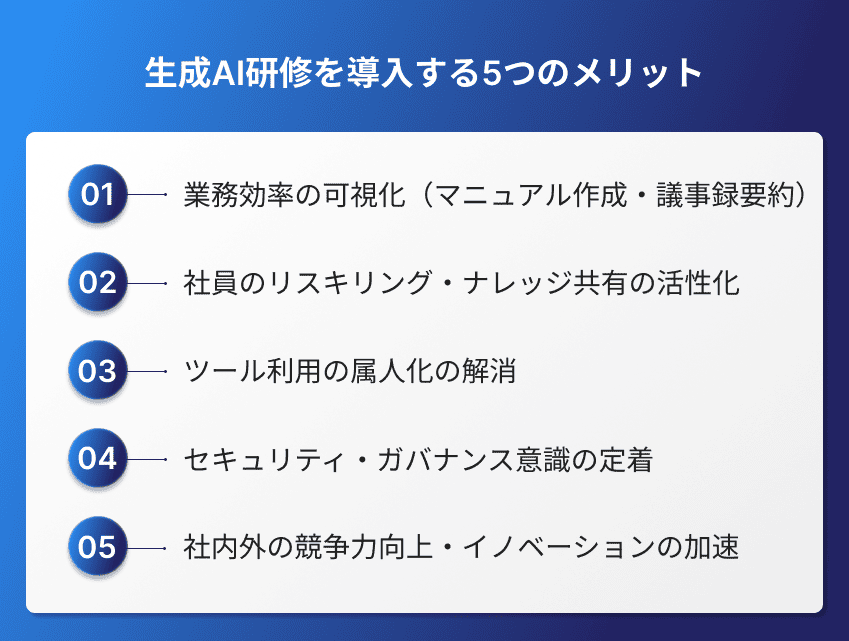

生成AI研修を導入する5つのメリット

このセクションでは、生成AI研修を導入するメリットについて詳しく解説しています。より研修のメリットについて理解していきましょう。

このセクションでは、生成AI研修を導入するメリットについて詳しく解説しています。より研修のメリットについて理解していきましょう。

1. 業務効率の可視化(マニュアル作成・議事録要約)

生成AI研修を通じて業務効率化の具体的な手法を学ぶことにより、AI活用の成果を定量的に測定できるようになります。たとえば、マニュアル作成のプロセスでは、従来の手作業とAIを使った方法の比較ができ、作業時間や精度の違いを数値化できます。議事録要約などの業務も、実務適用の方法を学ぶことで、業務改善の成果を明確に可視化できるようになります。

2. 社員のリスキリング・ナレッジ共有の活性化

研修を通じてAIツールの使い方を体系的に学ぶことで、現場のITスキルにばらつきがある場合でもある一定の部分までは知識をつけることが可能になります。加えて、研修内容や操作ノウハウを社内ポータルやナレッジベースに共有する文化を作ることで、学びが一個人におさまらず、企業全体の知識資産として蓄積することができます。

3. ツール利用の属人化の解消

一部のITリテラシーが高い社員だけがAIツールを使いこなしている状態では、業務の属人化が進みやすく、担当者の不在や異動時に業務が滞る可能性があります。研修によって社内全体に共通の理解を浸透させることで、特定の個人に依存しない持続可能な運用体制を構築できます。

4. セキュリティ・ガバナンス意識の定着

生成AIの利用には、情報漏洩や不適切なアウトプットといったリスクが伴います。研修を通じて「何を入力してはいけないのか」「出力結果をどう検証すべきか」など、コンプライアンス面のリスク教育を行うことで、ガバナンス意識を社内に浸透させることができます。結果として、安全かつ効果的なAI活用の基盤が整います。

5. 社内外の競争力向上・イノベーションの加速

生成AIを活用したプロンプトの作成能力や業務効率化スキルは、競合との差別化要素となります。さらに、社員が自発的にAI活用アイデアを出す文化が育てば、イノベーションにも繋がります。研修がその起点となることで、日常業務の改善だけでなく、将来の事業開発にも波及効果が期待されます。

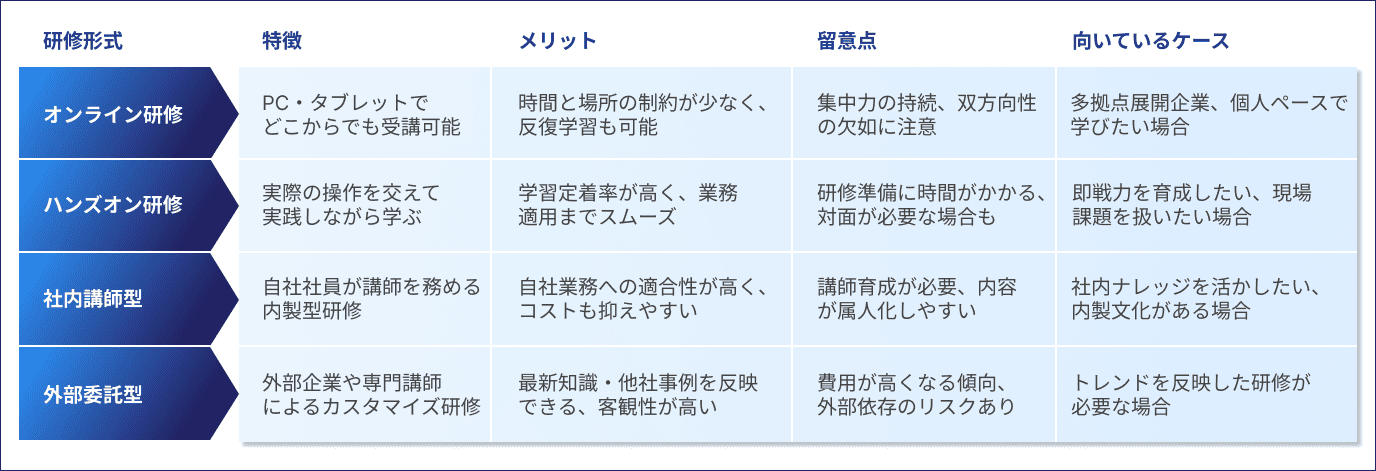

どんな研修形式がある?オンライン・対面・実践型を比較

生成AI研修と言っても、オンラインの研修から対面まで、講師は社内講師から外部講師まで様々な形があります。このセクションでは、各研修形式のメリットとデメリットを比較します。自社にあった研修を選ぶ際にぜひ役立ててください。

オンライン研修の特徴

オンライン形式の研修の最大の利点は、時間や場所にとらわれず、多人数でも一斉に受講ができる点です。録画による復習や、全国に展開する拠点間での同時開催にも対応しやすく、教育の均一化を図るうえでも効果的です。一方で、受講者が受け身になりやすく、理解度や集中力にばらつきが出やすいという課題も見受けられます。特に生成AIのような実務活用が重要なテーマでは、オンラインだけでは実践力の定着が弱くなるという面も考慮すべきです。

ハンズオン形式の特徴とおすすめシーン

生成AIのようにツール操作やプロンプト設計が求められる分野では、手を動かしながら学べるハンズオン研修が極めて効果的です。実際の業務をイメージした課題に取り組みながら学習を進めることで、現場ですぐ使えるスキルを身につけることができます。研修内容のカスタマイズも容易であり、「自社のよくある問い合わせを自動応答で処理するには?」といった実務に直結したテーマを扱うことも可能です。時間とコストはかかりますが、短期間で高い成果を生み出したい場合には最適です。

社内講師型と外部委託型の違い

研修の提供体制として、社内講師による内製型と、外部講師による委託型のどちらにするかも重要な視点です。社内講師型は自社文化や業務への理解が深く、長期的にはコストを抑えられるという利点があります。社内リーダーの育成やナレッジの蓄積という観点でも効果的です。一方で、生成AIのような最新技術領域では、外部講師の方が専門性・事例の幅・最新動向への知見で優れていると言って良いでしょう。特に導入初期やトレンドの把握が必要なタイミングでは、外部委託型にするのがおすすめです。

課題別のおすすめ研修7選

自社の課題に応じて適切な生成AI研修を選ぶことは、導入効果を最大化するために欠かせません。以下では、企業が直面しやすい7つの課題に対し、それぞれに適した研修プログラムを紹介します。

実務応用が進まない(malna)

「生成AI研修を受けたけれど、実際の業務で活用が進まない」「導入後のフォローがなく、社内に定着しない」そんなお悩みを持つ方は、ぜひ弊社にお任せください。malnaが提供する生成AI研修プログラムは、「導入して終わり」ではなく、定着と社内展開までの支援を行っているのが最大の魅力です。

malna株式会社では、生成AI研修の実施から社内定着まで一貫してサポート。

・生成AIの基礎から業務フローへの応用まで段階的に学べる研修プログラム

・研修後のフォローアップと定着支援で確実な社内展開を実現

・社内AI推進専門家を育成し、自立したAI活用体制を構築

貴社のニーズに合わせた最適な生成AI研修・定着支援プランをご提案いたします。

現在3社限定でモニター価格でご利用いただけるキャンペーンを開催中です。まずは無料相談にて、貴社の現在のお悩みなど、お気軽にご相談ください。

出典:事業を成長させるAI導入支援サービス :malna株式会社

社内のAIリテラシー不足(AVILEN)

AVILENが提供する「ChatGPTビジネス研修」は、生成AIの基礎知識から業務で使える知識までを体系的に学べる入門型プログラムです。eラーニング形式で提供されており、社員一人ひとりのペースに合わせて学習が可能です。プロンプト設計、社内業務への適用例、情報漏洩防止策などもカバーされており、全社でのAIリテラシー向上に最適な研修です。  出典:AVILEN|データ×AIでビジネスに変革をもたらす

出典:AVILEN|データ×AIでビジネスに変革をもたらす

職種別の実務活用ができない(キカガク)

株式会社キカガクは、法人・個人向けにDX人材の育成を支援しており、生成AIやデータサイエンスなど幅広い分野に対応した研修を提供しています。法人向けには、営業・マーケティング・人事・CSなど職種別に最適化されたハンズオン形式のカスタマイズ研修も展開しており、業務に即したテーマで実践的に学ぶことが可能です。デジタルスキル標準に準拠した育成ロードマップに基づき、組織全体の運用力強化のサポートを行っています。  出典:キカガク|法人研修 | あるべき教育で人の力を解放する

出典:キカガク|法人研修 | あるべき教育で人の力を解放する

情報漏洩と倫理的なリスクが不安(アガルート)

株式会社アガルートは、AIに関する幅広い研修を行っていますが、特に、ハルシネーション・著作権・責任の所在など、生成AI特有の倫理・法律リスクを扱う専門研修を求めている人にぴったりの会社です。この研修を受けることにより、安心してAIを導入できる体制を整えられます。  出典:生成AIコース【AI Academy提供】 | アガルートアカデミー

出典:生成AIコース【AI Academy提供】 | アガルートアカデミー

自社に合う生成AIの活用法がわからない(富士通ラーニングメディア)

なんとなく生成AIの効果はわかったけど、実際に自社の業務でどのように導入できるかイメージがついていないという企業の方もいらっしゃると思います。そんな方におすすめなのが、富士通ラーニングメディアが行っている生成AI研修です。この研修では、生成AIの知識をインプットするだけでなく、ビジネスに適用できる最適な活用方法やプロジェクトの企画・創出のワークショップを行っています。これらのワークショップによって自社での活用イメージをより明確にすることができます。  出典:【集合】生成AIを活用した価値創出ワークショップ~生成AIによる業務改革を考える~(UAI91L)| | 株式会社 富士通ラーニングメディア

出典:【集合】生成AIを活用した価値創出ワークショップ~生成AIによる業務改革を考える~(UAI91L)| | 株式会社 富士通ラーニングメディア

社内の体制の整備の仕方がわからない(ユースフル)

生成AIを導入する上で必要になるのが組織編成です。多くの研修では、生成AIの知識や導入の方法については網羅していますが、組織編成までは取り扱っていません。しかし、AI導入を成功させるには、まず社内の環境を十分に整える必要があります。ユースフルの生成AI研修プログラムでは、企業の業務効率化と組織変革をサポートしています。  出典:デジタル人材育成の総合支援パートナー「ユースフル ビジネス」

出典:デジタル人材育成の総合支援パートナー「ユースフル ビジネス」

AIの回答精度を上げたい(JKK Technologies)

「生成AIを使っていても思った回答を得られない…」「だいぶ慣れてきたが、もっと出力の精度を上げたい」こんなことを感じたことはありませんか?これらの課題を解決するのがプロンプトです。プロンプトは、AIに与える指示のことでこの指示の仕方がAIの効果を左右すると言っても過言ではないほど生成AIの活用においては重要です。プロンプトに関してはこちらの記事で、プロンプト作成のコツやおすすめのプロンプトも紹介していますので、まずご確認ください。JKK Technologiesは、講師全員がAI研究室出身かつ、現役の大手IT企業AIエンジニアなので、実際の業務で役立つ生成AIの活用法を学ぶことができます。また、得たい回答を得るためにプロンプトを工夫する、プロンプトエンジニアリングも講座もあり、AIの回答精度を上たい方におすすめの研修です。  出典:JKK Technologies|SaaSに”使われる”仕組みを作るならJKK

出典:JKK Technologies|SaaSに”使われる”仕組みを作るならJKK

研修選びに失敗しないためのチェックリスト

生成AI研修を導入する際には、単に知名度や価格だけで判断するのではなく、「自社にとってどれだけ実効果があるか」を見極める必要があります。以下の3つの観点から検討することで、失敗しない研修選びができます。

カリキュラム内容と自社課題のマッチ度

カリキュラムが単にツールの使い方を教えるものではなく、具体的な業務シーンに即して設計されているかを見る視点が重要です。たとえば、営業部門であれば提案書の自動作成、カスタマーサポート部門であればFAQ対応の効率化といった実際の課題に対応しているかを確認しましょう。また、自社で扱うデータを研修素材にできるか、カスタマイズの柔軟性があるかといった点も見ると良いでしょう。

講師の専門性と実務経験

講師のプロフィールは、単なる学術的知識ではなく、現場での活用経験に基づいたものかを重視してください。ChatGPTやClaudeなどのツールを業務で活用してきた経験、または企業のAI導入プロジェクトに携わった実績がある講師であれば、実践的な指導が受けられます。さらに、業種特有の背景や課題に理解がある講師であれば、自社により即した研修内容を行ってくれるでしょう。

研修後のフォロー体制

受講後の支援が用意されているかどうかも重要なチェックポイントです。録画教材の提供やチャットでの質疑対応、フォローアップ研修の開催など、継続的に学びを支援する体制が整っていれば、研修の一過性を防ぎ、実務への応用がしやすくなります。また、研修資料やテンプレートの社内共有や人材育成により、参加者が社内講師となるまで研修内容が充実していれば、研修の効果を組織全体に波及させることができます。弊社では、人材育成に特化し、AIの専門家を育成する研修を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

助成金の活用法

生成AI研修の導入は、各種助成金制度を活用することで、コスト負担を抑えながら進めることが可能です。制度の概要、申請手順、対象条件を事前に確認しておきましょう。

活用できる主な制度(人材開発支援助成金 など)

もっとも代表的なのは、厚生労働省の「人材開発支援助成金」です。これは、従業員のスキル向上を目的とした研修費用と賃金の一部を支援する制度で、生成AIを含むDX関連の研修も対象になる場合があります。また、自治体によるデジタル人材育成補助金なども併用可能です。年度の早い段階での確認をおすすめします。

申請の流れと注意点

申請は研修の「実施前」が原則です。事前に労働局へ計画届を提出し、研修終了後に必要書類を揃えて支給申請を行う流れになります。計画の遅れや書類不備が原因で不支給となるケースもあるため、余裕をもって準備を進めましょう。研修提供企業によっては、申請サポートや書類提供を行っている場合もあります。

助成金対象になる研修の条件

助成対象となるためには、研修が「職業能力の開発」を目的としており、所定時間(通常3時間以上)以上であることが必要です。また、受講者の出勤記録や受講証明など、実施の証拠となる書類の提出が求められます。さらに、講師や研修機関の適格性も審査の対象となるため、実績ある研修事業者を選ぶことが望ましいでしょう。

生成AI研修を導入したら何が変わる?

生成AI研修のその効果を定量・定性の両面から測定し、可視化することで、さらなるAIの活用や上層部への報告も容易になります。以下では、具体的な効果測定の方法を3つの視点から解説します。

研修前後で業務のどこが改善されるか(業務時間の短縮率・AI活用率の可視化)

生成AI研修の導入効果は、日常業務の生産性を数値で可視化することで把握できます。実際に、ある企業では、議事録の作成に平均60分かかっていたところ、AIツールの活用により25分に短縮(約60%削減)できました。また、別の企業では、生成AIを活用したWebサイト提案資料の作成時間が、従来約60分ほどかかっていたところ、約18分に短縮(約70%削減)された事例が紹介されています。また、AIの利用頻度や利用目的の広がりを可視化する「AI活用率」などの独自指標を設けることで、部署別・職種別に定着度を把握することができます。これにより、研修の成果を具体的に示しながら、次のアクションへとつなげやすくなります。

アンケート・ヒアリングによる効果測定

定量的な数値と並行して、受講者の声を集めることも効果測定の重要な一環です。研修直後には「理解度」「実務への活用意欲」「研修内容の満足度」などを問うアンケートを実施し、受講者の反応を把握します。さらに、受講から一定期間経過後には、上司・同僚へのヒアリングを通じて、行動変容や業務改善への波及効果を評価することもおすすめです。「実際に業務にAIを取り入れるようになったか」「他の社員へ使い方を共有しているか」といった点を確認することで、研修の“実践力”を評価できます。

情報共有の仕組みをつくる

研修によって得た知識やスキルを組織内で循環させるためには、情報共有の仕組みをつくることが必要です。たとえば、受講者が学んだ内容を社内ポータルやナレッジベースにまとめる、実践事例を発表する勉強会を定期開催する、といった仕組みがあります。さらに、一部の受講者を社内トレーナーとして育成し、他部署への展開や質問対応役として機能させる手法も有効です。このように、研修を“点”ではなく“面”で捉え、全社的な生成AI活用文化へとつなげていくことが、長期的な成果に直結します。

まとめ

生成AIの活用は、業務効率の向上にとどまらず、社員のリスキリング、組織全体の競争力強化ともつながっています。その活用を「現場で成果に結びつける」ためには、社員一人ひとりのAIリテラシーを高め、業務に即した実践力を養うことが欠かせません。 今回ご紹介した通り、生成AI研修は形式・内容ともに多様化しており、オンライン、ハンズオン、社内講師型など、自社の課題に最適化された研修を選ぶことが成功のカギとなります。また、助成金制度の活用によってコストを抑えつつ導入することも十分可能です。さらに、効果測定とナレッジ共有の仕組みを構築すれば、研修の学びが組織全体へと波及し、単発で終わらない持続的なAI活用体制を構築できます。 とはいえ、「どの研修を選ぶべきか」「自社でどこまでカスタマイズすべきか」といった疑問を持たれている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。弊社では、単発で終わらず、AIの専門家を社内に育成することで、長期的なAIの運用体制の構築を可能にする研修を実施しています。大手企業への導入支援の経験もあるコンサルタントが担当しますので、ぜひ一度ご相談ください。

自社に合ったAIを導入するならmalna株式会社へ

AIツールを活用することで、業務の効率化やコンテンツ作成の自動化が可能ですが、「どこから手をつければいいのか分からない」「本当に自社にフィットするのか」と悩んでいませんか? malna株式会社では、生成AIの専門家が、費用対効果や実現したい内容を基に、貴社に最適なAI導入のご支援を行っております。

- 社内でも生産性が30%アップした実例をもとに、AI活用のノウハウを提供

- テクノロジー/マーケティング視点を持った専門家がアサイン

- AI導入/定着まで一気通貫でご支援

現在3社限定でモニター価格でご利用いただけるキャンペーンを実施中ですので、お気軽に一度ご相談ください。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る