2025.07.23

リードナーチャリングに効くメール活用ガイド|成果を高める設計手法とテンプレートを紹介

ビジネスの中で、商談や受注につなげるためには、見込み顧客との関係性を丁寧に育てる「リードナーチャリング」が欠かせません。特にメールはナーチャリング施策の中核を担う重要なチャネルです。しかし、「いつ・何を・どう送ればいいのか分からない…」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、企業のマーケティング担当者に向けて、リードナーチャリングメールの設計に必要な6つのステップをわかりやすく解説します。さらに、成果を高める改善ポイントや、メールにおけるKPI指標も紹介しています。既存施策の見直しを検討中の方も、ぜひ参考にしてみてください。

メール施策が重要な理由

リードを商談や契約につなげるには、関係性を構築し、ニーズを高めていくプロセスが欠かせません。その中心となる手段が「メール」です。多くの企業がステップメールやセグメント配信を取り入れてはいるものの、実際には「開封されない」「反応がない」「何を送るべきか分からない」といった課題を抱えています。本記事では、成果を最大化させるメール設計やテンプレートも紹介しますが、まず本章では、リードナーチャリングの定義とメール施策がなぜ重要なのかを解説します。

リードナーチャリングメールとは?

リードを獲得した後、商談や受注に結びつけるには、段階的に育成する「リードナーチャリング」が欠かせません。中でも、メールは手軽かつ継続的に情報を届けられるチャネルとして、非常に有効です。リードナーチャリングにおけるメールの強みは、リードの検討段階に応じた情報提供ができる点にあります。的確なタイミングで価値ある情報を届けることで、信頼関係を築きながら購買意欲を高め、自然な形で商談へと繋げることができます。

リードナーチャリングにおけるメールの定義と役割

リードナーチャリングにおけるメールとは、リードに対して定期的に情報を提供しながら、興味・関心を高め、最終的に購入や契約へとつなげるための施策です。単に売り込むのではなく、相手の課題や関心に合わせて段階的にアプローチし、信頼関係を築くことが非常に重要です。

メルマガ・ステップメール・セグメントメールの違い

リードナーチャリングに用いるメールにはさまざまな形式があります。

- メルマガ

- すべての登録者に一斉配信されるニュースレター。汎用的な情報共有が目的。

- ステップメール

- 登録やアクションをトリガーとして、あらかじめ設計されたメールを順番に自動配信する仕組み。

- セグメントメール

- リードの属性(業種・役職など)や行動履歴(クリック・開封など)に応じて内容を出し分けるメール。 これらを組み合わせて活用することで、リードの関心や検討フェーズに応じた精度の高いアプローチが可能になります。

- 自動配信(サンクス)メール

- 資料請求やイベント申し込み直後に、自動で送信される確認・お礼メール。ユーザーのアクションに対して即時に反応でき、好印象を与える第一歩として重要です。あわせて関連資料や次のステップへの導線を組み込むと、リードナーチャリングの起点としても機能します。

- 案内・集客メール

- セミナーやキャンペーン、新コンテンツなどへの参加・閲覧を促すメール。情報提供というよりも、明確なアクション(申込み・予約・閲覧)を促す役割が強く、件名やCTAの工夫が重要です。

- インサイドセールスのフォローメール

- 電話や商談後に送信するお礼や補足資料のメール。対話の内容を踏まえたパーソナルな内容にすることで、信頼関係の強化や次のアクション(提案、見積もり依頼など)につながりやすくなります。

SNSや電話営業との使い分け

SNSや電話営業と比べて、メールは中長期的な情報提供に適しています。SNSは気軽な接触や認知拡大には有効ですが、深い情報提供や育成には限界があります。一方、電話営業は既に購買意欲の高いリードには有効ですが、人的リソースが必要でコストも高くなります。メールは少ない工数で多くの見込み顧客に継続的なアプローチができるため、リード育成において中心的な役割を果たします。リードナーチャリングについてもっと詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

BtoBリードナーチャリングで成果を出す4つのステップ|事例・ツール活用も紹介

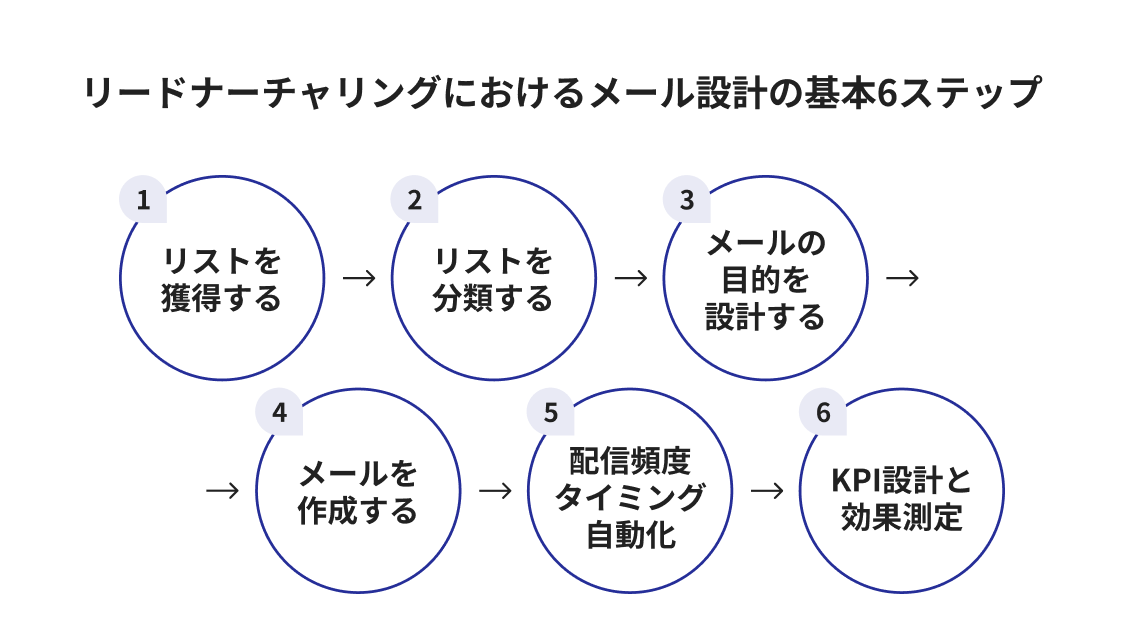

リードナーチャリングにおけるメール設計の基本6ステップ

ここからは、実際にリードナーチャリングにおけるメールを設計・運用するうえで必要な「6つのステップ」を具体的に解説していきます。リードを獲得したあとの育成プロセスを体系化することで、メール施策の成果が格段に高まります。これからリードナーチャリングを始めたい方も、すでに運用しているけれど成果が出ていないという方も、自社のフェーズと照らし合わせながらご活用ください。

1.リストを獲得する

リードナーチャリングの第一歩は、リードリストの獲得から始まります。リードを獲得する主な手段として、ホワイトペーパーやeBookのダウンロードフォームを用いた資料提供型や、ウェビナー・セミナーの参加申し込み、製品資料請求やお問い合わせフォームからの入力、さらにはSNS広告など、様々なチャネルが挙げられます。この段階では、登録時のハードルをできる限り低くすることがポイントです。氏名・会社名・メールアドレスといった最小限の情報からスタートし、詳細な情報や関心軸は後続のメール配信や行動分析を通じて段階的に収集・分類していきましょう。

2.リストを分類する

獲得したリードリストは、そのまま一括で配信していては成果につながりません。効果的なリードナーチャリングを行うには、リードの「温度感」と「検討段階」に応じた分類が不可欠です。

まずは、行動履歴や登録経路に応じて、以下のようにリードの温度感を分けます。

- 資料請求や見積もり依頼など、購買意欲が高く今すぐ接触すべき層

- セミナー参加やホワイトペーパーDLなど、一定の関心を示している層

- 過去に接点はあるが、しばらく反応がない層

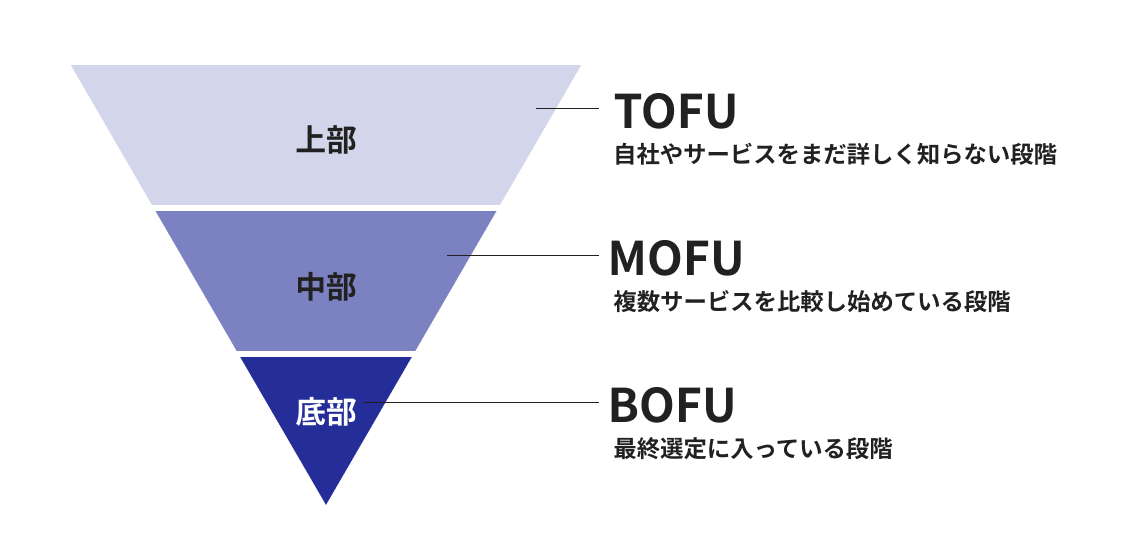

次に、リードがどのような検討フェーズにいるかをファネルで把握します。具体的には以下の3つの層です。

- TOFU(Top of Funnel)=認知層:自社やサービスをまだ詳しく知らない段階

- MOFU(Middle of Funnel)=比較検討層:複数サービスを比較し始めている段階

- BOFU(Bottom of Funnel)=意思決定層:最終選定に入っている段階

この2軸(温度感×ファネル段階)でリードを分類することで、「誰に」「どのタイミングで」「どんな情報を送るべきか」が明確になり、無駄のない配信設計が可能になります。

たとえば、セミナー参加やホワイトペーパーDLなど、一定の関心を示している層で MOFU層のリードには導入事例や比較資料を送ると効果的です。一方、過去に接点はあるが、しばらく反応がない層で TOFU層のリードには、課題提起や興味喚起のコンテンツから再スタートするのが適切です。適切な分類は、ナーチャリングの起点となる重要なプロセスです。MAツールやCRMを活用して、リアルタイムにリードの状態を把握・更新していきましょう。

3.リストの検討段階ごとにメールの目的を設計する

リードがどのような検討段階にあるかを把握し、そのフェーズに合わせてメールの目的と内容を明確に設計することが、効果的なリードナーチャリングの鍵です。以下では、リードの分類分けと、その目的について詳しく見ていきましょう。

検討フェーズ①認知層

まだ自社やサービスを詳しく知らないリードに向けて、課題提起型のコンテンツや業界トレンド紹介など、気づきを与えるような情報が有効です。印象に残るヘッドラインや、読み進めたくなる構成を意識し、ライトなアクションにつながる設計が求められます。

検討フェーズ②興味関心層

自社のサービスへの関心が少しずつ芽生えている段階です。導入事例や機能比較表、よくある質問のまとめなど、理解を深めることを目的とした情報を提供します。このフェーズでは、セミナーや説明会の案内メールなども効果的です。

検討フェーズ③比較検討層

他社サービスとの比較を始めているケースが多いため、自社の強みや他社との違いを明確に伝える必要があります。見積もり、料金プラン、既存ユーザーの声など、信頼性や納得感を与える情報が求められます。

検討フェーズ④意思決定層

具体的な導入条件や契約面に関する情報が判断材料となります。導入フロー、契約条件、保証内容、サポート体制といった詳細を整理した案内メールに加え、「今だけ〇〇無料」などのクロージングを後押しする限定的な訴求も有効です。

4.メールの構成・文章を作成する

リードナーチャリングのメールの成果を高めるためには、単に内容を考えるだけでなく、構成や書き方にも十分な工夫が必要です。特に件名、本文の流れ、CTA(行動喚起)の設計は、開封率・クリック率・コンバージョン率に直結する重要な要素です。

件名のつけ方と開封率を上げるコツ

件名はメールを開封してもらえるかどうかを決定づける最重要ポイントです。例えば、「30分で読める〇〇の解決法」のようにベネフィットを明確に伝えたり、「本日限定」「先着50社のみ」といった限定感を出す表現は効果的です。また、「なぜBtoBマーケは失敗するのか?」のように疑問形や数字を活用することで、思わず開きたくなる工夫ができます。

本文構成をテンプレート化

本文は読者に伝えたいメッセージをわかりやすく構成する必要があります。代表的な型には、PREP法(結論→理由→具体例→再主張)や、PASONA法(問題→煽り→解決策→提案→限定→行動)などがあります。これらの構成を使うことで、説得力があり、行動につながる文章を効率的に作成できます。

クリック率を高めるCTA文と配置の工夫

読者に何らかの行動を促すためのCTA(Call To Action)も非常に重要です。CTAは1通あたり1〜2個に絞ることで読者が迷わず行動を起こしやすくなります。配置場所としては、本文末や視認性の高い冒頭付近などが効果的です。また、テキストリンクだけでなく、クリックしやすいボタン形式を併用することで、反応率が高まります。

5.配信頻度・タイミング・自動化を設計する

メール配信の頻度やタイミング、さらには配信の自動化は、リードナーチャリングの効果を大きく左右します。特に「送るタイミングが悪かった」「しつこすぎて配信停止された」といったケースは珍しくありません。適切な頻度設計と、リードの状態に応じた柔軟な対応が求められます。

基本的な配信頻度の考え方

基本的な配信頻度としては、興味関心が高いWarmリードには週1〜隔週の配信が適切とされます。一方で、反応が薄いColdリードに対しては月1回程度に抑えることで、過度な接触による配信停止のリスクを避けることができます。重要なのは、相手の負担にならず、適度な距離感で関係を継続することです。

セグメント別・行動別の分岐設計

行動に応じた分岐設計も効果的です。たとえば、メールを開封しているがリンクをクリックしていない場合は、より関心を引く資料を再案内したり、メールを2回連続で未開封だった場合には、件名や内容を見直した上で、別のステップに誘導するなどの柔軟な対応が求められます。

MAツールでの配信自動化と注意点

こうした複雑な配信管理は、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用が欠かせません。代表的なツールには、HubSpot、Marketo、SATORIなどがあります。自動化は作業負担を減らす一方で、配信結果の分析とKPIの改善フローを必ず組み込むことが重要です。単に「送る」だけでなく、「効果を検証し、次につなげる」ことが、継続的な成果に直結します。リードナーチャリングにおけるMAツールについて詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。

参考記事:リードナーチャリングで使えるツール8選 主な機能や種類をご紹介!

6.KPI設計と効果測定

リードナーチャリングメールの効果を最大化するには、配信後の数値をしっかりと分析し、改善につなげる仕組みが必要です。どれだけ緻密に設計しても、受け手の反応を見なければ成功とはいえません。ここでは、代表的なKPIと、その改善ポイントについて解説します。

成果を見える化する主要KPIと目安

メールの効果測定で重視すべき3つの指標として、開封率・クリック率・CVR(コンバージョン率)があります。開封率は一般的に20〜25%が目安とされており、これは件名の工夫次第で大きく変わります。クリック率については、3〜5%が標準的な数値であり、本文の構成やCTA(行動喚起)の位置や言い回しによって左右されます。さらに、資料請求や問い合わせなどの具体的な行動につながるCVRは、1〜2%程度を1つの目標にするとよいでしょう。

改善すべきポイントの見極め方

KPIが目標値を下回っている場合、どこを見直せばよいのかを明確にしておくことが重要です。開封率が低ければ、まず件名と配信タイミングを見直す必要があります。興味を引く件名になっているか、配信する時間帯はターゲットに合っているかといった点を検討しましょう。クリック率が伸びない場合は、CTAの位置や文言、リンク導線の設計に課題がある可能性があります。CTAは目立つ位置に配置されているか、読者が「思わず行動したくなる内容」になっているかを確認しましょう。最後に、CVRが低い場合は、遷移先のフォームやランディングページの内容を見直します。項目数が多すぎたり、入力しにくい構造になっていないかなど、コンバージョンの妨げになっている要素を取り除くことで、成果改善につながります。

「やり方はわかった。でも、自社でやり切れるだろうか?」とお悩みの方へ

ここまで解説したリードナーチャリングの各ステップを自社で完結させ、成果を出し続けるには、戦略的な設計と膨大な運用リソースが欠かせません。

単にメールを送るだけでなく、競合他社ではなく自社が「選ばれる理由」をコンテンツに落とし込み、顧客との信頼関係を築くプロセスこそが、成約率を左右する本質的なポイントです。

malna株式会社では、戦略立案からコンテンツ制作、さらにはSalesforceやHubSpotを活用したCRM/MAの導入・運用支援まで、一気通貫でサポートします。

malnaをパートナーに選ぶメリット

- 一気通貫の支援体制

- 媒体ごとに異なるパートナーを挟む必要がないため、スピーディな意思決定と実行が可能です。

- AI・データによる最適化

- 生成AIを活用したトピック整理や、Search Consoleデータに基づいた科学的なアプローチで、効率的かつ精度の高い施策を実現します。

- 「選ばれる理由」の設計: 貴社独自の専門性や提供価値を言語化し、広告費に左右されない強い集客基盤を共に構築します。

「何から手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。まずは貴社の現状の課題をお聞かせください。

成果が出るリードナーチャリングメール設計5つのコツ

成果の出るナーチャリングメールには、いくつかの共通する設計ポイントがあります。以下では、現場でよく見られる成功要因を5つに絞って紹介します。これらを意識するだけで、反応率やコンバージョン率の向上が期待できます。

1.メール1通に1目的:情報を盛り込みすぎない

ナーチャリングメールでは、1通のメールに複数の目的やメッセージを詰め込んでしまいがちです。しかし、情報量が多すぎると読者の注意が分散し、何をすればいいのかが不明確になります。「このメールで何を伝えたいのか」「読者にどんな行動を取ってほしいのか」を明確にし、1通につき1つのテーマに絞ることで、メールの訴求力が高まります。

2.明確なCTA設計:行動を明確に示し、迷わせない

せっかく興味を持ってもらっても、次に取るべきアクションが不明確では成果にはつながりません。CTA(Call To Action)は、ボタンやリンクの形式で明確に提示し、「資料をダウンロード」「セミナーに申し込む」など具体的な行動を言語化しましょう。また、1通につきCTAは1〜2個に抑え、ユーザーに迷わせないことが大切です。

3.件名は勝負どころ:開封されなければ意味がない

どんなに良い内容のメールを作っても、開封されなければ意味がありません。件名は開封率に直結する要素であり、読者の目に留まり「読んでみよう」と思わせる工夫が必要です。ベネフィットを明示したり、数字や疑問形を用いたり、限定感を出したりすることで、開封率の向上が期待できます。また、件名のABテストも効果的です。

4.セグメントごとの出し分け:誰に、どの情報を出すかが重要

リード全員に同じ内容のメールを送ってしまうと、関心のある人にもそうでない人にも一律の情報しか届かず、最適なアプローチができません。リードの温度感や検討段階に応じて、送る内容や訴求ポイントを変える「セグメント配信」は、リードナーチャリングにおいて極めて重要です。行動履歴や属性情報をもとにセグメントを分け、最適なタイミングと内容で接触しましょう。

5.1通ではなく“流れ”で設計:ストーリー性を持たせることで自然な育成が可能

リードナーチャリングメールは、単発のメールで完結するものではありません。あらかじめ設計されたシナリオに基づき、「どの順番で、何を伝えていくか」を構成することで、より自然にリードを育成できます。「導入→関心→比較→決断」というストーリーに沿って情報提供することで、読者の心理状態に寄り添った効果的な育成が可能になります。

メールでのナーチャリングのKPI指標

メールを使ったリードナーチャリング施策の成果を最大化するには、ただ送って終わりではなく、配信後のパフォーマンスを正しく測定し、次の改善に活かすことが重要です。施策の有効性を可視化するためには、KPI(重要業績評価指標)を設定し、数値に基づいたPDCAを回すことが欠かせません。ここでは、メール施策における主要なKPIと、それぞれの改善ポイントについて詳しく解説します。

メール効果を可視化する主要KPIとは

リードナーチャリングメールの評価には、以下の3つのKPIが代表的です。これらをモニタリングすることで、「メールが読まれているか」「行動に結びついているか」「成果に直結しているか」を段階的に確認できます。

開封率(Open Rate)|目安:20〜25%前後

メールが実際に開かれたかを示す指標です。件名や差出人名、配信タイミングに左右されます。たとえばBtoBでは、平日の午前10時前後や午後2〜3時に配信すると開封率が高まる傾向にあります。業種やターゲット層によって適切なタイミングは異なるため、ABテストを活用して最適化しましょう。

クリック率(CTR:Click Through Rate)|目安:3〜5%

開封されたメール内のリンクがどれだけクリックされたかを表す指標です。本文の構成やCTAの明瞭さ、リンク配置、ビジュアルの有無などが大きく影響します。特に、テキストリンクのみではなく、目立つボタン型CTAを設置すると、クリック率の向上が期待できます。

コンバージョン率(CVR:Conversion Rate)|目安:1〜2%

メールから実際の成果(例:資料請求、セミナー申込、問い合わせなど)につながった割合を示します。CVRはナーチャリング施策の「最終成果」を測る重要な指標であり、リンク先ページの品質(読みやすさ・導線・フォームの簡潔さ)によって大きく変動します。

開封率を高めるために意識すべきポイント

メールマーケティングにおいて最初の関門となるのが「メールが開封されるかどうか」です。どれほど内容にこだわっても、開封されなければ相手には何も伝わりません。そこで重要になるのが、開封率を高めるための2つの工夫をご紹介します。

専門性とベネフィットの提示を意識した件名を作成する

件名はメールの「顔」です。受信トレイで埋もれないためには、単なる情報の羅列ではなく、「30分で読める成功事例集」のように受け手のメリットを数値で具体化することが有効です。また、「エリア特化」や「特定の悩み解決」など自社の専門性を件名に反映させることで、競合に埋もれるリスクを回避できます。生成AIを活用して複数のタイトル案を作成し、ABテストを繰り返すことで、クリックされやすい「勝ちパターン」を見つけ出しましょう。

配信タイミングをビジネスパーソンのスケジュールに合わせる

どれだけ良いメールを作っても、届くタイミングが悪ければ読まれません。BtoBなら業務時間内、BtoCなら夜間や週末など、ターゲットの生活動線に合わせた配信設計が重要です。「なんとなく」で送るのではなく、反応率を計測し、自社にとっての最適解を地道に探りましょう。

クリック率・CVRを改善するための見直しポイント

メールが開封されたあとは、いかに行動を促すかが成功の鍵を握ります。特にクリック率やCVR(コンバージョン率)の改善には、読者の心理や行動動線を意識した設計が欠かせません

CTA(Call To Action)を明確化し、適切な位置に配置する

読者に「次に何をすればいいか」を迷わせないことが重要です。「詳細を見る」といった直感的な文言を使い、迷いをなくしましょう。配置についても、読者の興味が高まる冒頭、理解が深まる中盤、そして最後に、自然な形でアクション機会を設置することで、クリック率の向上が期待できます。

■ UI/UXを最適化し、ボタンとテキストを使い分ける

メールのデザインは「見た目の良さ」だけでなく、「使いやすさ」が重要です。特にスマートフォンでの閲覧を前提に、視認性の高いボタン形式を採用し、「押しやすさ」を追求しましょう。ユーザーがストレスなく次に進める導線を作ることが、離脱率の低下につながります。

■ 遷移先(LP)を最適化し、期待を裏切らない着地を実現する

メールからLPへの遷移は、コンバージョンに直結する重要なポイントです。メールの内容とLPの内容がズレていると、ユーザーは即座に離脱します。LPには、実績や口コミ、スタッフの顔など安心感を与えるコンテンツを配置し、「この会社なら信頼できる」という確信を持たせましょう。

施策において注意した方が良いこと3選

リードナーチャリングのメール施策は、設計通りに運用すれば確かに効果的な手法ですが、やり方を誤ればかえって相手の心象を損ねたり、機会損失を招いたりすることもあります。ここでは、リードナーチャリングを継続的に成果につなげるために、施策実行時に特に注意すべき3つのポイントを解説します。

売り込みすぎず、信頼構築を意識する

リードナーチャリングの本質は、リードと「いかに信頼関係を築くか」にあります。つい「成果を出したい」という焦りから、メール内で過度にサービスや製品を押し出してしまうケースが見受けられますが、それはかえって相手の警戒心を強め、離脱を招く原因になります。たとえば、毎回のメールが“営業色”の強い内容だと、「また売り込みか」と読まれなくなってしまうリスクもあります。むしろ、顧客が抱えている課題に寄り添い、解決のヒントや気づきを与えるようなコンテンツを継続的に届けることで、自然な信頼関係を構築できます。中長期的な視点で「まずは信頼を得る」ことを最優先に考えましょう。

自動化任せにせず、継続的に改善する仕組みを持つ

MAツールの導入によって、メールの自動配信やセグメントごとの出し分けが容易になった一方で、「一度設計したら終わり」となってしまっているケースも少なくありません。リードナーチャリング施策は一度作って終わりではなく、リードの行動や反応を見ながら、継続的に改善していく必要があります。たとえば、件名のABテストを通じて開封率を高める、CTAの文言や配置を見直してクリック率を改善する、フォームやLPの離脱ポイントを検証してCVRを向上させるなど、施策ごとにPDCAをまわすことが成果向上のカギです。「配信結果を見て終わり」ではなく、「次の改善点を抽出する」ことを運用に組み込んでいきましょう。

営業と連携して、一貫した顧客体験を提供する

メール施策はマーケティング部門だけで完結するものではありません。メールで興味を喚起したリードが、いざ営業接点に進んだときに、「受けた印象と違う」「同じ話を繰り返された」といったギャップを感じてしまえば、せっかく育成した関係性も一瞬で崩れてしまいます。そのため、マーケティングと営業の連携は不可欠です。具体的には、メールの反応(開封・クリック・資料請求など)を営業とリアルタイムに共有し、営業側でもその情報をもとにしたスムーズな提案やフォローができるような連携体制を構築しましょう。「誰からもらった情報なのか」「過去にどんな接点があったのか」が明確になっていると、顧客は一貫性のある対応に安心感を持ち、受注率の向上にもつながります。

まとめ

リードナーチャリングのメールは設計力が非常に重要です。誰に何をどのタイミングで届けるのか、この記事で紹介した6つの基本ステップと、成果を出す5つのコツ、さらに業界別の具体例を参考に、自社のフェーズやターゲットに合ったナーチャリング設計を実践してみてください。とはいえ、「社内でリードナーチャリングを行う体制が整えられていない」「社内にリソースやナレッジがない」といった声も多く聞かれます。そうした場合は、外部の専門パートナーと連携することも1つの選択肢です。

malnaでは、BtoB企業を中心に「リード獲得〜ナーチャリング〜商談化」までを一気通貫で支援するマーケティング支援を提供しています。メールの設計はもちろん、MAツールの導入・運用支援、営業部門との連携設計、コンテンツ制作なども含めて伴走支援が可能です。自社のリードナーチャリング施策を強化したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る