2025.03.03

マーケティングが停滞する原因は?施策改善の前に見直すべき組織の7つの落とし穴

マーケティングが伸び悩む原因は、実は組織の「当たり前」の水準不足?本記事ではPDCAを阻む7つの落とし穴を解説し、当社の失敗経験や改善事例を交えながら、成果につなげる具体的対策を詳しく紹介します。

1. はじめに

「SNS運用や広告に力を入れているのに、成果が思うように出ない」「広告費を投入しても比例してリードが増えない」

こういった企業のマーケティングに関するお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。当社、malna(マルナ)にも、日々多くのご相談をいただいています。しかし、実際にお話を伺ってみると、「実はマーケティング以前の問題の方が大きい」というケースがほとんどです。

当社は、私が2018年に創業して以来、マーケティング支援を中心にさまざまな企業からご相談いただき、ご支援してきました。その中で強く感じたのがマーケティングに困っている企業は「マーケティングの施策以前に、組織の当たり前やルールが決まっていなかったり、徹底されていなかったりする」ということです。反対に、大きく成長している企業は共通して、当たり前の水準が高く、徹底されていると感じます。

実は当社も数年前までは”根性論”と”場当たり的な判断”で押し進めていました。恥ずかしながら、失敗やミスもたくさん繰り返してご迷惑をおかけしたこともあります。もちろん、今もまだまだ試行錯誤中ですが、ルールの設定と徹底を進めていくことで、以前と比べて圧倒的にミスやトラブルを減らし、マーケティング業務にも集中できるようになりました。

本記事では、マーケティングがうまく行かずに悩んでいる方に向けて「マーケティングがうまく行かない時にまず見直すべきチームの当たり前の水準について」をご紹介させていただきます。後半には当社が従業員数名の頃からの取り組みについても具体的にいくつかご紹介していますので、ぜひ、参考にしていただけますと幸いです。

2. 「マーケティングがうまくいかない」企業が見落としているポイント

2.1 実はマーケティング以前に問題がある

当社に「SNSや広告で販促したい」「もっと集客を増やしたい」というご相談をいただいても、実際に打ち合わせをすると、社内のオペレーション面で基本的なルールや取り決めが曖昧なまま放置されているケースが少なくありません。

- 会議のアジェンダがない

- 誰が何をやるかが曖昧

- 会議後に議事録やネクストアクションが共有されない

こうした“当たり前”を整備しないままマーケティング施策を頑張っても、施策の効果検証が曖昧になり、ミス対応に追われてPDCAが回りにくくなってしまうのです。

2.2 「当たり前」が共有されていないと、PDCAが回らない・遅い

社内ルールが徹底されていない組織では、決まった施策を「やりっぱなし」にしてしまうことが多く、PDCAサイクルが回らなくなります。特に締め切りや責任範囲が曖昧だと、「いつ検証・改善をするのか」がはっきりしないまま次の仕事に追われ、せっかく打った施策の成果も不透明に終わってしまいがちです。

また、施策以外のちょっとしたミスや、同じ質問が何度も繰り返されると、それだけで余分な管理コストがかかり、スピーディーな実行と改善ができません。結果として“やっているはずなのに成果が出ない”状態を招くことが多いと感じています。

3. まず整備したい「出来ていないチームが多い7つの項目」

ここでは、当社が「意外とおろそかにされがちだけど、重要だ」と考えているポイントを7つご紹介させていただきます。当社自身も未熟で試行錯誤の最中ですが、少しずつ整備を進めることで、成果にもつながっているため、ぜひ参考にしてみてください。

3.1 会議体制の整備:アジェンダを必ず用意する

会議の主催者は、事前にアジェンダを作成して全員に共有し、会議のゴールを明確にすることを徹底します。

- 何を決めるのか

- どこまで議論するのか

- 情報共有だけで終わるトピックと、意思決定が必要なトピックとを分ける

会議で時間を浪費しないためにも、アジェンダは必ず用意しましょう。その結果、話が脱線しにくくなり、会議後の作業がスムーズに進みます。

3.2 その場で決めきれなかった場合のルールを策定する

とはいえ、すべての会議で完璧に決まるわけではありません。時間が足りなかったり、判断材料が揃っていないこともあります。その場合、「誰が責任を持って」「いつまでに」決めるのかを明確にし、その情報を会議終了後に必ず共有することが大切です。こうすることで、『あれってどうなったんだっけ?』と後から迷子になるタスクを防ぐことができます。

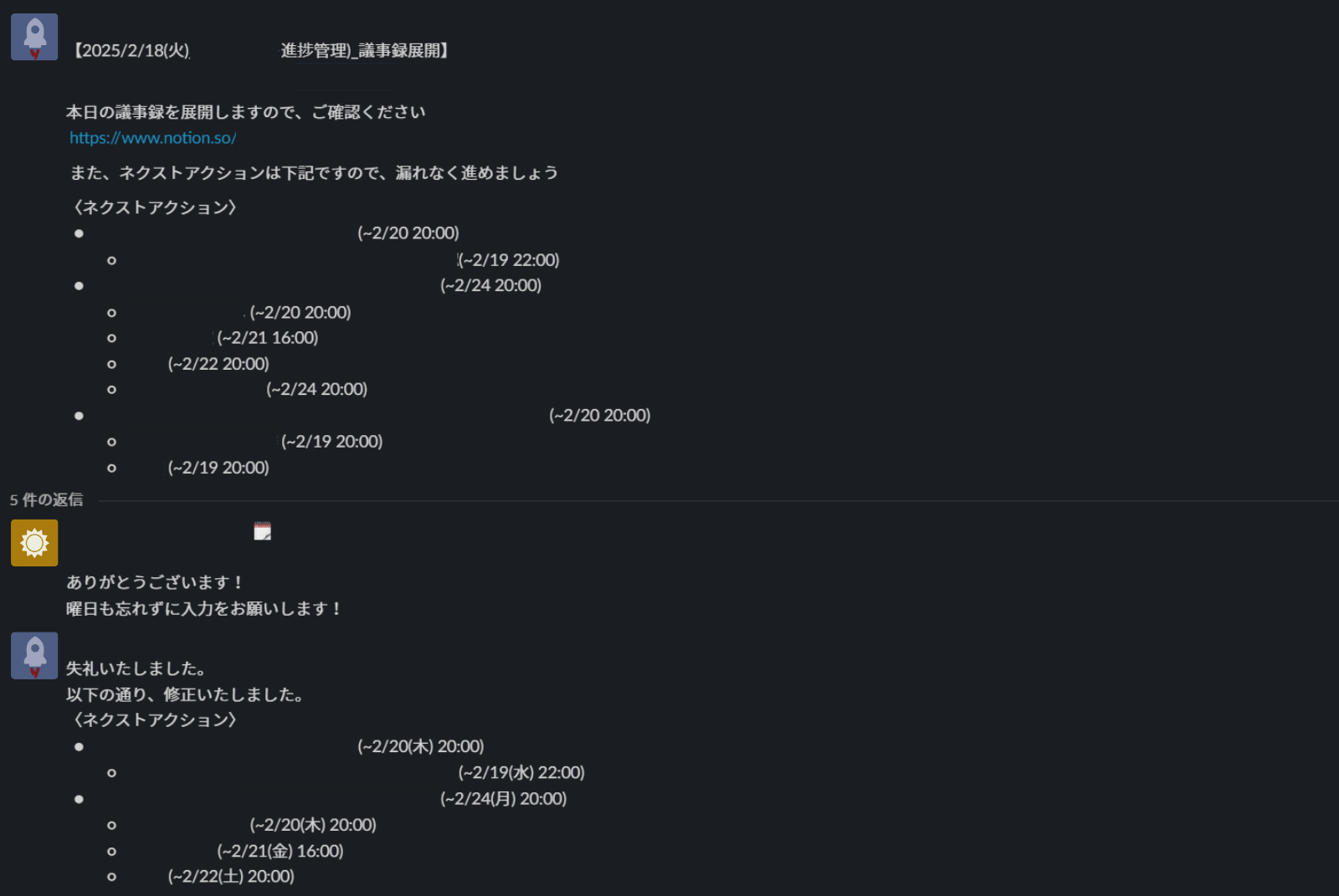

3.3 議事録・ネクストアクションを明確化し、必ず共有する

会議が終わったら、決定事項と“担当者・締切を全員で共有するというステップを省略しないようにします。

- 会議終了後30分以内など、タイムリミットを設けて記録をまとめる

- SlackやNotionなどを活用し、メンバー全員がすぐに確認できる形で共有する

議事録担当をあらかじめ決めておくのもポイントです。あとで「そういえば、誰がやるって話だったっけ?」とならないための仕組みづくりが欠かせません。

3.4 締め切りの設定と責任範囲を明確にする

「今週中」や「できるだけ早く」などの曖昧な表現を使わず、具体的な日付と時間を設定するべきです。

- 例:◯月◯日(火)17:00まで

- 作業が遅れそうであれば、必ず事前に相談してリスケを検討・相談する

また、最終的に誰が確認してOKを出すのか、他に関係者がいるのか、そういった責任範囲もはっきりしておかないと、後になって「承認が下りていない」「誰もチェックしていない」などのミスが発生しがちです。「なるはや」「今週中」「明日まで」などといった曖昧な締切が設定されがちですが、時間を明確に設定しないと、「今日中」という締切を聞いて定時の17時を想定する人もいれば、夜中までOKだと認識する人、23:59までだと認識する人が現れ、コミュニケーションコストがものすごく高くなります。

当社では曜日まで記載も徹底しています。日にちのミスタイプがあったり、営業日でない日を締切としている場合などイレギュラーな事態にも対応できるようになるため、日付・時間だけでなく曜日までの記載を徹底するのがおすすめです。

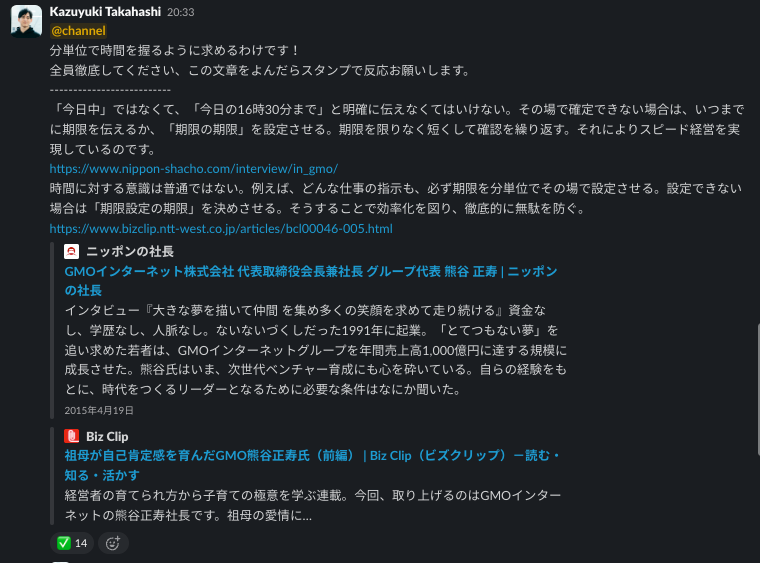

GMOの熊谷社長のインタビュー記事も参考になるのでおすすめです。

「今日中」ではなくて、「今日の16時30分まで」と明確に伝えなくてはいけない。その場で確定できない場合は、いつまでに期限を伝えるか、「期限の期限」を設定させる。期限を限りなく短くして確認を繰り返す。それによりスピード経営を実現しているのです。

出典:https://www.nippon-shacho.com/interview/in_gmo/

時間に対する意識は普通ではない。例えば、どんな仕事の指示も、必ず期限を分単位でその場で設定させる。設定できない場合は「期限設定の期限」を決めさせる。そうすることで効率化を図り、徹底的に無駄を防ぐ。

出典:https://www.bizclip.ntt-west.co.jp/articles/bcl00046-005.html

ミス発生時の再発防止策・締切設定する

ミスは起きるものだと割り切り、そこから学べるかどうかが重要です。

- 原因の分析

- 再発防止策のアイデア出し

- いつまでにその新ルールを導入するかの締め切り設定

一度発生したミスを「気をつけよう」で終わらせず、具体的な改善策を仕組みとして落とし込みましょう。そうすれば、同じミスを繰り返す頻度が格段に下がります。

3.6 タスク管理ツールやリマインド機能のフル活用する

Slackのリマインダー、Googleカレンダー、TrelloやAsanaなど、使いやすいツールは積極的に取り入れると良いです。

- やることが可視化され、抜け漏れを防ぎやすい

- 進捗状況が全員で共有できるため、どのタイミングでフォローが必要か判断しやすい

ツールだけに頼りきりになるのも問題ですが、最低限の活用は「人間のうっかり」を補うためにも効果的です。

3.7 日報・週報のルーティン運用と形骸化の防止

日報や週報は、あまりに義務的にやっていると誰も見ない形骸化状態になりがちです。中には指示をしたけど、気づかないうちに日報を書かなくなっているチームも多く見受けられます。

- テンプレートを決めて、必ず書く

- 管理者やチームリーダーは毎日必ず目を通し、コメントを返す

こうした仕組みがあれば、メンバーが増えても『誰が何を進めていて、何に困っているのか』を把握しやすくなり、トラブルの早期発見につながります。

4. 当社が直面した課題と取り組み

4.1 大学時代の創業から数年前までの悩み

当社は、私が大学生のときに創業して、最初は勢いだけで走っていました。おかげさまでご支援先のクライアントが増えてきたものの、しっかりした組織体制やルールがないために、トラブルも増える一方で、当時は「根性さえあれば乗り越えられる」という考えで、今思うとすごく恥ずかしい状態でした。

4.2 人が増えるほど発生するミスとマネジメント負荷

属人的なやり方だと、人が増えるほど「誰がどのタスクを持っているのか」「どこまで完了しているのか」が可視化されにくくなり、連絡ミスや二重対応が増えました。結果的に、仕事のクオリティやスピードが下がり、さらにミスのリカバリーに時間を取られることで、マーケティングの施策開発に注力できない悪循環に陥っていたのです。

4.3 属人的運用の限界

その頃は「なんとか個人の頑張りで乗り切る」しかなかったのですが、やはり限界がありました。マーケティングの施策自体はどんどん挑戦したいのに、社内の連絡や管理で疲弊し、施策検証まで手が回らない…。何か根本的に変えないと、これ以上は伸びないと痛感しました。

5. 実際に当社が行っている取り組み事例

そこで当社は「組織の当たり前となるルールを決め、徹底的に運用することに舵を切りました。まだまだ完璧には程遠いですが、少しずつ成果が出始めています。ここでは当社が徹底して取り組んでいる取り組みの一部をご紹介します。

5.1 録画・文字起こしツールの活用を必須化

議事録の作成コスト削減や業務の品質向上のため、社内の全MTGにAI議事録の利用を必須化しています。

- Web会議はtl;dv (https://tldv.io/ja/) を使い録画・文字起こしし、あとで簡単に検索できる状態に

- 対面会議の場合でもLINE Clova(https://clovanote.line.me/) などで録音し、必要に応じてChatGPTやClaudeなどで成形し展開

これにより「言った言わない」や認識の違いの問題がかなり減りましたし、私自身が参加できなかった場合や欠席者も録画と議事録を見ればすぐにキャッチアップできるようになりました。

こちらについては、下記の2記事で詳しくまとめていますのでご覧ください。

https://malna.co.jp/blog/web_meeting_tldv/

https://malna.co.jp/blog/transcription_tldv_zapier/

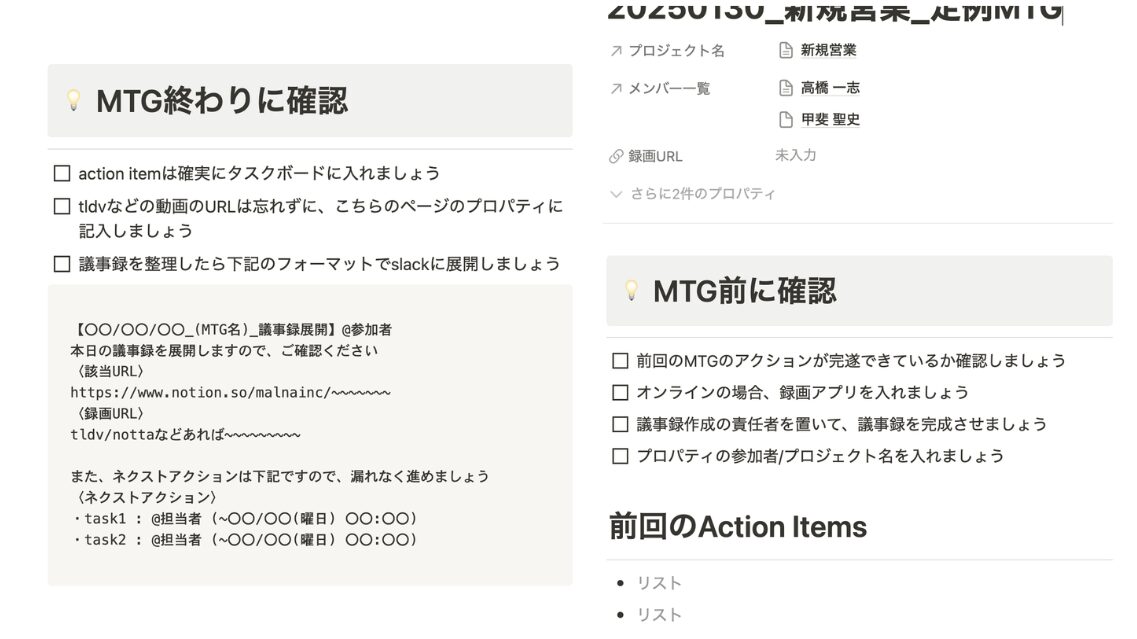

5.2 会議終了後30分以内の議事録共有ルールの設定

会議のたびに議事録担当を決め、終了後30分以内に決定事項と担当者・締切をまとめて、Notionにて議事録作成・slackにて該当チャンネルで展開することを義務付けています。社内の議事録のフォーマットの利用を徹底することで議事録における属人性もなくすことができるようになりました。

5.3 依頼や提出のメッセージ時のスクリーンショット活用徹底

作業依頼やアウトプット確認依頼をするときは、テキストやURLだけで依頼するのではなく基本的にはスクリーンショットや画面収録の添付を必須化しています。

Loom(https://www.loom.com/)やGyazo(https://gyazo.com/ja)などの画面収録ツールを使い、口頭で意図を補足しながら説明したり、Loomなどの機能を用いてスクリーンショットに注釈を付けるのも非常に有効です。

これらの徹底によって、確認する側が別ファイルを開かずともアウトプットの品質をスピード感を持って確認できるようになっただけでなく、認識の齟齬が起きにくくなり、コミュニケーションコストが大幅に減っています。

※余談ですが、社内でLoomのスクリーンショットに注釈をつけられる新機能が非常に便利だと話題になりました。

5.4 日報の徹底・ミス発生時の再発防止策提案の義務化

当然ですが、全社員・インターン生は勤務した日の21:59までに日報の提出を義務付けています。(例えば、1分でも遅刻した際には、遅延の理由と再発防止案の提出を求めています。) 数年前の日報の毎日提出が徹底されていない時期と比べて圧倒的に注意不足でのミスが減りました。一つのバロメータとして毎日決まった時間までに日報が出せているかは重要だと考えています。

また、業務においてミスや1分でも遅延が発生した際はどれだけ些細なミスであったとしても、原因と再発防止案を必ず提出する。これを全業務で徹底することでマネジメントコストを削減し、業務水準の向上につなげています。

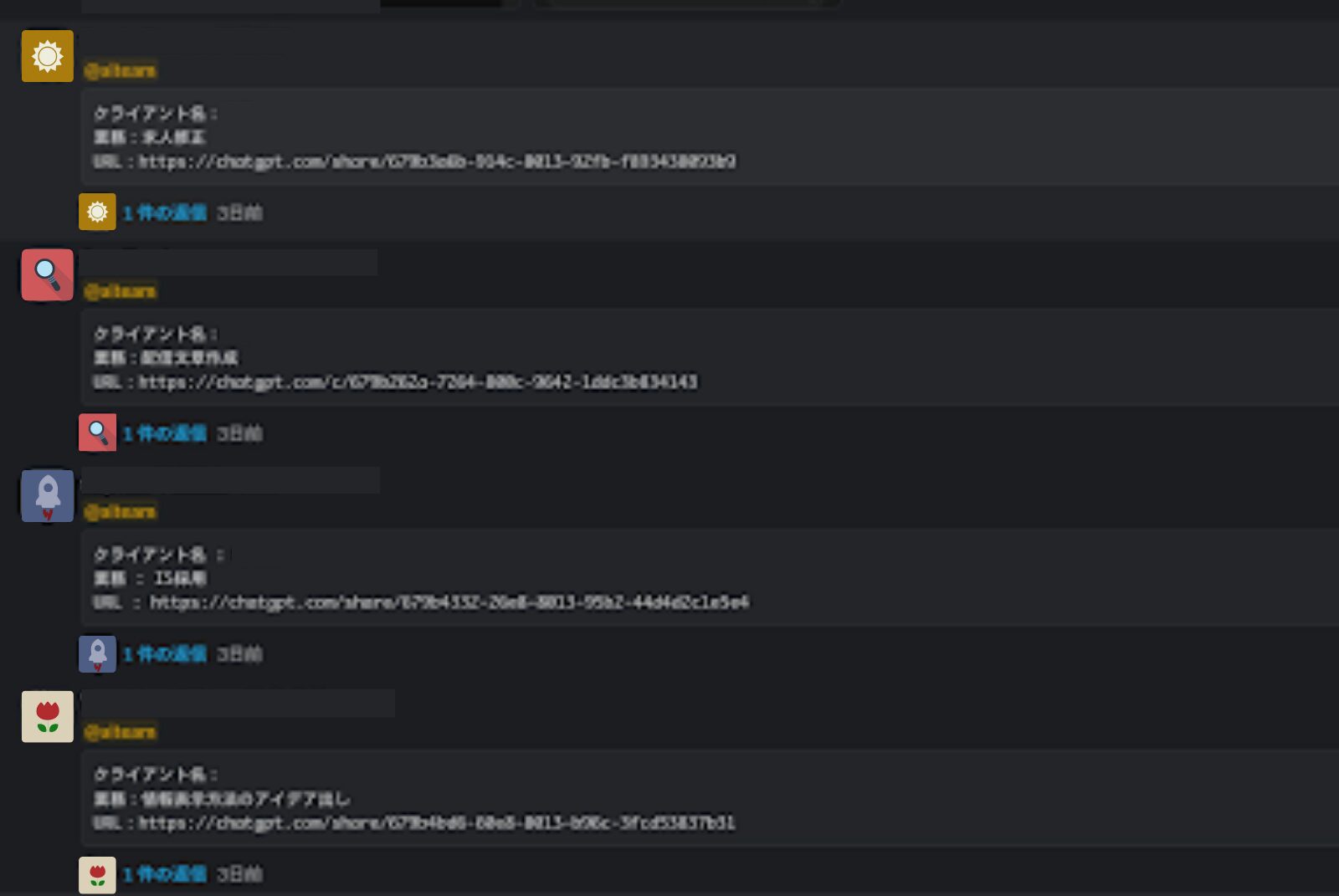

5.5 新規の取り組みについては週次・月次での運用アップデート

例えば、近年話題のChatGPTやClaudeなど生成AIの導入を試みる企業は増えていますが、ただ導入を呼びかければ効果が出るわけではありません。使う目的や使用ルールをしっかりアナウンス、メンバー全員が徹底できる形にしないと、形骸化し、かえって無駄な負荷やコストになりかねません。

取り組むべき施策については、必ず担当とスケジュールを決め、週次や月次で「運用を振り返るミーティング」を設定し、ルールの見直しと浸透方法の改善を行います。

また、当然ですが、こうした定例ミーティング自体が形骸化しないように、「本当にこの会議は必要なのか」「もっといい頻度や進め方はないか」といった点を毎回チェックしています。ミーティングを行うことが目的になってしまうと、得られるものも少なく、却って負担に感じてしまうからです。必要があればすぐに改革・調整して、より良い形にアップデートし続けます。

6. 「当たり前」を言語化しないと何が起こるのか

6.1 組織拡大と「普通」のズレ

人が増えれば増えるほど、個人の価値観や仕事観がバラバラになり、少しの齟齬(そご)が大きなミスにつながるリスクが高まります。早い・遅いなどの相対的な表現は人によって解釈が異なります。「今日中」と聞いて17時を想定する人もいれば、夜中までOKだと思う人もいるでしょう。そういった“当たり前”の感覚のズレは、放っておくとどんどん大きくなります。

6.2 個人の感覚差を埋める「ルール化」の重要性

「そんなの言わなくても分かるはず」と思っていると、案外伝わっていないことが多いものです。だからこそ、当たり前だと思うことほどきちんと言語化して共有し、チーム全員が守れる仕組みに落とし込む必要があります。

なお、これらの“当たり前”は学生インターンであれ社員であれ関係なく、同じ基準で徹底することが重要だと考えています。 立場や雇用形態に関わらず、全員が同じ基準で仕事を進めれば、余計なトラブルや認識ズレが起こりにくくなるからです。ルールや当たり前の明文化がない状態は上長の怠慢だと考えています。

6.3 マーケティングを成功させるうえでの基盤づくり

マーケティング施策は、実行・検証・改善のスピードが命です。ところが社内の基本ルールや当たり前が曖昧なままだと、施策がやりっぱなしで終わったり、ちょっとしたミスで管理コストが増えてしまったりして、成果を出しづらくなります。

たとえば、甲子園常連校は挨拶や時間厳守などの基本を徹底されており、そこがしっかりしているからこそ、試合で本来の力を出せるとも言われます。マーケティングにおいても一緒で、地味に見える当たり前を言語化・ルール化して守りきるだけで、成果を出すために力を発揮させやすくなると思います。

当社自身も実際にやってみると、チームの当たり前の水準が引き上がり、施策を回す土台が整うことでPDCAが格段に速くなる、と強く感じています。

組織の「当たり前」を整えるために、生成AIを活用しませんか?

組織が成長するにつれて、「当たり前」の基準がバラバラになることはよくある課題です。上記でご説明したように、組織内での認識のズレは、マーケティング施策の停滞や業務効率の低下を招く原因となります。

しかし、これらの課題は生成AIを活用することで解決できます。

malna株式会社では、生成AIの専門家が貴社の組織課題に合わせて、最適なAI導入をご支援いたします。

✓ 社内ルールの明文化支援

曖昧になりがちな業務手順や判断基準をAIがサポート

✓ 議事録の自動作成

会議内容を正確に記録し、決定事項や次のアクションを明確化

✓ タスク管理の効率化

締切や進捗状況を自動でリマインド、チーム全体の状況を可視化

導入支援から運用まで一貫してサポートいたします。

まずは無料相談にて、AI導入の流れや貴社の現在のお悩みなど、お気軽にご相談ください。

7.さいごに

本記事では、マーケティング改善の前に取り組むべきことや当社での実際の取組みの一部をご紹介しました。今回お伝えした一部の取り組みについては、数ヶ月経てばやり方も基準も変えているとは思いますが、重要なのは「決めたことをやりきれる・守り切れるチーム」であることです。どうしても施策やアイデアに差があると思いがちですが、まず見直すべきはチームの当たり前の基準であると思います。

「マーケティング施策に力を入れているのに伸び悩んでいる」「もっと結果に直結する施策を回したい」と感じている方は、ぜひ”当たり前”の整備を見直してみてはいかがでしょうか。ちょっとした改善でも、思わぬ成果につながる可能性があります。もし、「自社だけでは難しい…」「もっと具体的に話を聞きたい…」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

私たち自身もまだまだ成長途中ですが、日々運用方法をアップデートしながら、一緒により良いチームと仕組みづくりを目指していきたいと思っています。

また、当社では、本記事を読んでいただいて「こういう環境が良い」「もっとよくしていきたい」と感じられるような未来の仲間を随時募集しています。自社だけでなくクライアントや社会を一緒に良くしていきたい、そんな想いのある方はぜひ私とカジュアルに面談のお時間をいただけますと幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日からできることがあれば、ぜひさっそく試してみてください。ないがしろにしていた小さな「当たり前の徹底」が、マーケティング活動を大きく変えるはずです。

生成AIで組織の基盤を強化し、マーケティングの成果を最大化しましょう

私たちは、マーケティング組織の基盤強化に特化したAI導入をサポートします。

malna株式会社では、生成AIの専門家が、貴社の実現したい内容を基に、最適なAI導入のご提案とご支援を行っております。

・社内でも生産性が30%アップした実例をもとに、AI活用のノウハウを提供

・テクノロジー/マーケティング視点を持った専門家が直接支援

・AIの導入/定着まで一気通貫でご支援

まずはお気軽に無料相談にご参加ください。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら

- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る