2025.05.30

【完全ガイド】リードナーチャリングとは?意味から手法、成功の秘訣まで徹底解説

企業のマーケティングや営業活動において、時間をかけて集めた見込み客がなかなか商談や契約につながらない、このような悩みを抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。多くの企業がリード獲得に注力する一方で、その大切な資産であるリードを十分に活用できず、機会損失を生んでいるケースも少なくありません。

この記事では、そうした課題を解決する鍵となる「リードナーチャリング」について、その基本から具体的な実践方法、競合の一歩先を行く成功のポイントまで、網羅的かつ深く掘り下げて解説します。

リードナーチャリングは、もはや一部の大企業だけのものではありません。正しい知識と戦略的な手順を押さえれば、どのような組織でも実践でき、マーケティング活動を劇的に進化させることが可能です。

リードナーチャリングとは?

まず初めに、リードナーチャリングの基本的な概念を整理します。リードジェネレーションとの違いや、なぜ現代のBtoBマーケティングにおいてこれほどまでに重要視されているのか、その背景にある顧客の購買行動の変化についても詳しく解説します。

BtoBマーケティングにおけるリードナーチャリングの具体的な手法や、BtoBならではの活用のコツについても掘り下げていきますので、ぜひ参考にしてください。

参考記事:BtoBリードナーチャリングで成果を出す4つのステップ|事例・ツール活用も紹介

リードナーチャリングの定義

リードナーチャリングとは、直訳すると「見込み客の育成」を意味します。具体的には、展示会やWebサイト経由で獲得したものの、まだ購買意欲が顕在化していない見込み客に対し、有益な情報提供を継続的に行うことで関係性を深め、徐々に購買意欲を高めて商談や成約へと導く一連のマーケティング活動を指します。

重要なのは一方的な売り込みではなく、顧客の課題解決に寄り添う「良き相談相手」としてのポジションを確立することです。信頼関係という土台の上に、ビジネスチャンスが生まれていく、そんなイメージを持つとわかりやすいでしょう。

リードジェネレーションとの違い

リードナーチャリングは、しばしば「リードジェネレーション」とセットで語られます。両者の違いと関係性を理解することが、効果的なマーケティングファネルを構築する第一歩です。

リードジェネレーションは見込み客獲得とも呼ばれ、役割は自社製品に関心を持つ可能性のある潜在顧客の連絡先情報を「獲得する」活動です。フェーズとしては「出会いの創出」段階、つまりマーケティングの入り口です。

対してリードナーチャリングは見込み客育成とも呼ばれ、役割は獲得したリードに対し、継続的なコミュニケーションで購買意欲を「育成する」活動です。フェーズは「関係性の深化」段階であり、獲得したリードの価値を最大化します。

リードジェネレーションが「畑を耕し、種を蒔く」行為だとすれば、リードナーチャリングは「水や肥料を与え、芽が出るまで育てる」行為に例えられます。両者は連携して初めて大きな収穫、つまり成約をもたらす、不可分な関係なのです。

リードナーチャリングが重要視される背景

近年、なぜこれほどまでにリードナーチャリングが注目されているのでしょうか。その背景には、インターネットの普及による顧客の購買行動の劇的な変化があります。

かつて、顧客は営業担当者から情報を得るのが一般的でした。しかし現在では、顧客は購買を検討する際、自らWebサイトやSNS、比較サイトなどを駆使して徹底的に情報収集を行います。ある調査によれば、BtoBの購買担当者は、営業担当者に接触する前に購買プロセスの約7割を終えているとも言われています。

つまり、企業側がアプローチするのを待つのではなく、顧客主導で検討が進むのが当たり前の時代になったのです。この状況下で、検討の初期段階から顧客と接点を持ち、有益な情報を提供し続けるリードナーチャリングは、顧客の最終的な意思決定に大きな影響を与える、極めて重要な戦略です。

導入メリットと注意点

リードナーチャリングを導入することで、企業は多くの恩恵を受けられますが、同時にいくつかの注意点も存在します。ここでは、導入による具体的なメリットと、実施にあたって押さえておくべきポイントをわかりやすく整理します。

リードナーチャリングのメリットについては、別の記事でも詳しく解説しています。

参考記事:リードナーチャリングのメリット5選|商談化率を高める成功ポイントも紹介

リードナーチャリングを導入する主なメリット

リードナーチャリングの大きな魅力は、営業活動の質を底上げできる点にあります。継続的な接点によってリードの温度感が高まるため、営業がアプローチするタイミングを最適化でき、結果として商談化率や成約率の向上につながります。

商談化率・成約率の向上

ナーチャリングにより十分に関係が深まったリードを営業に受け渡すことで、商談の質が大幅に向上します。顧客の理解や情報提供が事前に行われているため、営業担当者はより確度の高い商談に集中でき、結果として成約率も改善します。

営業活動の効率化

マーケティング側で「現在アプローチすべきリード」を選別できるため、営業リソースの無駄を大幅に削減できます。見込み度の低い案件に時間を費やさず、優先度の高い顧客に集中できる体制を作れる点は、大きな組織的メリットです。

機会損失の防止とLTV向上

すぐには購入に至らないリードとも継続的に接点を持つことで、将来的なビジネスチャンスを逃さずに済みます。適切な情報提供を続けることで、長期的に優良顧客へ育成でき、結果的に顧客生涯価値(LTV)の向上にも寄与します。

マーケティングROIの改善

獲得したリード資産の活用度が高まることで、新規リード獲得コストを抑えながら成果を伸ばせます。既存リードの価値を最大化することは、広告費高騰時代において非常に重要な戦略です。

リードナーチャリングを実施する注意点

上記のようなメリットがある一方で、リードナーチャリングを実施しない場合、営業効率やマーケティング投資の効果に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。以下の3点に特に注意が必要です。

営業リソースの非効率化につながる可能性

リードの温度感を十分に把握しないまま営業に引き渡すと、成果につながりにくい案件に時間を使ってしまい、営業チームが疲弊することがあります。ナーチャリングによる精度の高い評価が不可欠です。

リードの自然失効・流出リスク

継続的な接触が途切れたリードは、競合他社に流れたり、そもそも連絡が取れなくなったりする危険性があります。適切なタイミングで情報提供を行い、関係を維持することが重要です。

ROIが大きく低下する恐れ

リード獲得単価が高騰する中、育成を行わずにリードを放置すると、ROIが劇的に悪化します。

例えば、MAツールを導入したものの、初回メール後にフォローを行わなかった企業では、1年後に開封率が5%以下まで落ち込み、リストがほとんど活用できなくなるケースもあります。

事前に知っておくべきこと

絶大なメリットがある一方で、リードナーチャリングを成功させるためには、事前に理解しておくべき実践上のハードルも存在します。導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、特に重要な3つの壁について解説します。

成果が出るまでの期間

リードナーチャリングは、顧客との信頼関係を積み重ねていく活動であるため、即効性は期待できません。特にBtoB商材の場合、検討期間が長く、複数の決裁者が関わるため、情報提供から案件化までタイムラグが発生します。数週間や1ヶ月で劇的な成果を求めるのではなく、最低でも3ヶ月から半年といった中長期的な視点で計画的に取り組み、じっくりと種を育てていく姿勢が必要です。

継続的な人員・作業時間の確保が必要

顧客に価値を提供し続けるには、ブログ記事、ホワイトペーパー、ウェビナーなどのコンテンツを継続的に企画・制作する体制が不可欠です。一度作って終わりではなく、顧客の反応を見ながらPDCAを繰り返す運用工数も発生します。誰が、いつ、何を作るのか。兼務で対応するのか、専任を置くのか。具体的な役割分担と工数の確保を事前に決めておかなければ、運用がストップしてしまうリスクがあります。

部門間の強力な連携が成功の鍵

ツールを導入するだけでは成功しません。マーケティング部門と営業部門が同じ目標を共有し、リードの定義や引き渡しのルールについて深く合意形成する必要があります。ここが曖昧だと、「マーケティングから来るリードは質が悪い」「営業がリードを放置している」といった不信感が生まれがちです。定期的なミーティングでフィードバックし合うなど、組織的な協力体制の構築が何よりも重要です。

リードナーチャリングの主な手法とチャネル

リードナーチャリングを実践するには、様々な手法とチャネルを戦略的に組み合わせることが効果的です。ここでは代表的な5つのアプローチに加え、最新の動向もご紹介します。

これらの手法は単体で機能させるのではなく、MAツールなどを活用して連携させることが成果最大化の鍵となります。

メールマーケティング(メルマガ・ステップメール)

最も代表的で、費用対効果の高い手法です。顧客の興味関心やフェーズに合わせて内容をパーソナライズすることが成功の鍵となります。

メルマガは、定期的に業界トレンド、お役立ちノウハウ、ブログ更新情報などを配信し、自社を忘れさせない単純接触効果を狙います。

ステップメールは、資料請求やセミナー申込といった特定のアクションを起点に、あらかじめ用意した複数のメールを段階的に自動配信し、顧客の検討プロセスを後押しします。

リードナーチャリングにおけるメールの具体的な活用法については、別の記事でも詳しく解説しています。

参考記事:リードナーチャリングに効くメール活用ガイド|成果を高める設計手法とテンプレートを紹介

オウンドメディア・資料提供

自社ブログやWebサイトは、リードナーチャリングの「コンテンツ基地」です。顧客が抱える課題を解決する専門的なコンテンツを提供し、企業の専門性と信頼性を構築します。

お役立ちブログ記事は、顧客が検索するであろうキーワードを基に、課題解決型のコンテンツを継続的に発信します。

ホワイトペーパーやeBookは、より専門的で体系的な情報をまとめた資料です。リード情報と引き換えに提供することで、新たなリード獲得とナーチャリングを同時に実現します。こうしたコンテンツマーケティング代行の具体的な進め方については、関連記事もご覧ください。

参考記事:コンテンツマーケティング代理店13選!費用や成功させるためのポイントを紹介

セミナー・ウェビナー施策

特定のテーマに関心を持つ見込み客を集め、直接的なコミュニケーションを通じて関係性を一気に深める手法です。近年はオンラインで実施する「ウェビナー」が主流です。

ウェビナーは場所の制約なく全国から集客可能です。開催後のアンケートやアーカイブ動画の限定公開も、重要なナーチャリング施策となります。

リアルセミナーは、参加者と直接対話できるため、熱量の高いリードの発掘や、その場での商談化が期待できます。リードナーチャリングを目的としたセミナーの活用法は、別の記事でも詳しく解説しています。

参考記事:セミナーで成果を出すリードナーチャリングの方法 | 成功事例からハックの仕方まで徹底解説!

SNS・リターゲティング広告

SNSは、より気軽なコミュニケーションを通じて顧客との心理的距離を縮めるのに有効です。広告と組み合わせることで、アプローチの精度と範囲を広げられます。

SNSでの情報発信は、FacebookやX、LinkedIn等で専門知識や企業のカルチャーを発信し、ファンを育成します。

リターゲティング広告は、一度自社サイトを訪れたユーザーを追跡し、他サイト閲覧中に広告を再表示します。これにより再訪を促し、顧客が検討の候補から外れるのを防ぎます。

インサイドセールスとの連携

インサイドセールスは、電話やメール、Web会議ツールを駆使する非対面の営業部隊です。マーケティングが育成したリードに対し、インサイドセールスが直接アプローチすることで、スムーズに商談へと繋げます。

マーケティングが獲得・育成した見込み客の温度感を見極め、適切なタイミングで営業担当者へ引き継ぐ役割を担います。特にBtoBマーケティングにおいては、このインサイドセールスとのシームレスな連携が、リードナーチャリングの成果を最大化する上で極めて重要です。

手法の導入を確実な成果に変える、malnaの伴走型支援

優れた戦略を描いても、施策ごとに複数のパートナーが介在すると、意思決定が遅れ、メッセージの一貫性も失われがちです。

malna株式会社では、戦略立案からコンテンツ制作、さらにはSalesforceやHubSpotを活用したCRM・MAツールの実運用までを一つの窓口で完結させます。媒体ごとに異なる業者を管理するコストを削減し、一気通貫の体制で迅速にPDCAサイクルを回すことで、市場の変化や顧客の反応に合わせたスピーディな施策展開を可能にします。

「どの手法から着手すべきか迷っている」「ツールを導入したが使いこなせていない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。貴社の強みを最大限に引き出す最適なナーチャリング戦略をご提案いたします。

リードナーチャリングの6つの実践方法

リードナーチャリングは、思いつきで始めても成果は出ません。成功に向けて体系的に進めるための6つの実践的プロセスを、競合の一歩先を行く視点で解説します。

このステップを着実に実行することが、BtoBマーケティングにおける成果の鍵となります。

ステップ① 目的設定とKPI設計

「何のために行うのか?」を明確にします。「商談数を月10件増やす」「休眠顧客からの案件化率を3%にする」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。そして、その達成度を測る重要業績評価指標であるKPIを具体的に設計します。

例えば、MQL数、SQL数といった「量に関する指標」、商談化率、受注率といった「質に関する指標」、メール開封率、コンテンツダウンロード数といった「効率に関する指標」など、多角的に設定します。このKPI設計が曖昧だと、施策の評価と改善が正しく行えません。リードナーチャリングにおけるKPI設定の詳細は、こちらの記事でも解説しています。

参考記事:リードナーチャリングの成果を高めるKPIの設計方法|8つの指標とPDCAの実践法を徹底解説

ステップ② データ一元管理と環境整備

散在するリード情報を一元管理する環境は、ナーチャリングの土台です。MA、SFA、CRMといったツールを導入し、顧客情報や行動履歴を一箇所に集約しましょう。これが、後のパーソナライズ施策の精度を左右します。

名刺情報、Webフォームからの問い合わせ、展示会での獲得リストなど、バラバラに管理されているデータを統合することで、顧客一人ひとりの全体像が見えるようになります。MAツールの導入や活用支援については、専門の支援会社に相談するのも一つの手です。

参考記事:MA導入支援のおすすめ企業15選!メリットや事例を徹底解説

ステップ③ ペルソナとカスタマージャーニー設計

「誰に」「どのような体験を提供するか」を具体的に定義します。

ペルソナ設計では、自社の理想的な顧客像を、具体的な人物として詳細に設定します。業務内容、役職、課題、情報収集手段まで描くことで、施策の解像度が上がります。

次にカスタマージャーニー設計で、ペルソナが課題を認知し、情報収集、比較検討を経て購入に至るまでの思考・感情・行動のプロセスを可視化します。これにより、各フェーズで「何を伝えるべきか」が明確になります。

ステップ④ コンテンツ設計とスコアリングルール化

カスタマージャーニーに基づき、提供するコンテンツと、リードの熱量を測るルールを設計します。

コンテンツマッピングは、ジャーニーの各フェーズに最適なコンテンツを割り当てる、非常に重要なプロセスです。例えば、認知・興味段階では課題啓発ブログ記事、比較検討段階では製品比較資料や導入事例集、導入決定段階では料金プラン詳細や無料トライアル、といった具合です。

スコアリングでは、顧客の行動に点数を付け、購買意欲を定量的に可視化します。「料金ページ閲覧:+10点」「事例資料ダウンロード:+15点」のようにルールを定め、合計スコアが一定の基準を超えたリードをホットリードとして定義します。質の高いコンテンツ制作には、コンテンツマーケティング代行サービスの活用も有効です。

ステップ⑤ 施策の実行と営業連携

計画した施策を実行に移し、最も重要な営業部門との連携を徹底します。スコアリングで抽出したホットリードを、SFAやCRMを通じて速やかに営業・インサイドセールスに共有します。

この時、ただリストを渡すのではなく、「なぜこのリードが有望なのか」という行動履歴をセットで伝えることが、営業活動の精度と効率を向上させます。例えば、どのページを閲覧し、どの資料をダウンロードしたかを伝えることで、営業担当者は顧客の関心事に合わせたトークを展開できます。

ステップ⑥ 効果測定とPDCA

施策は実行して終わりではありません。ステップ①で設定したKPIを元に効果を測定し、高速でPDCAサイクルを回すことが成功への唯一の道です。

例えば、メールの開封率が低いのはなぜか、件名か、配信時間か。CTAボタンの文言を「資料請求」から「3分でわかる資料をDL」に変えればクリック率が上がるのではないか。こうした仮説を立て、A/Bテストを実施して効果を検証します。この地道な改善活動こそが、ナーチャリング施策全体の成果を最大化させます。

成功させるための5つのポイント

導入プロセスを理解した上で、さらにその成功確率を飛躍的に高めるための5つの本質的なポイントをご紹介します。

これらを意識することで、施策が形骸化するのを防ぎ、リードナーチャリングを真の成果につなげることができます。

マーケと営業の連携体制構築

「連携が重要」とよく言われますが、具体的には「ルールの制定」と「文化の醸成」が不可欠です。

まずはSLAを締結し、マーケティングと営業間で、ホットリードの定義や、リード引き渡し後、営業が何時間以内にアクションするかといった具体的なサービス水準合意を結びます。

さらに、週次や月次で定例会を実施し、お互いのKPI進捗、リードの質に関するフィードバック、市場の動向などを共有し、一枚岩のチームを作り上げます。これが組織定着の鍵です。

ターゲットセグメントの明確化

全てのリードに同じアプローチをするのは非効率の極みです。属性や行動履歴に基づき顧客をグループ化する「セグメント」に分け、それぞれに最適化されたメッセージを届けましょう。

例えば「情報システム部門の部長クラスで、過去にセキュリティ関連のウェビナーに参加したリード」といった具体的なセグメントには、より専門的なサイバー攻撃対策のホワイトペーパーを送ることで、高いエンゲージメントが期待できます。MAツールを活用し、このセグメント作成と配信を自動化することが効率化の鍵です。

ABテストとコンテンツの継続改善

最高のコンテンツやメールは、最初から生まれるわけではありません。常に「もっと良い方法はないか?」と問い続け、A/Bテストを文化にしましょう。

例えば、メール件名のA/Bテスト、CTAボタンの色や文言のA/Bテスト、ランディングページのレイアウトのA/Bテストなど、試すべき項目は無数にあります。こうした小さなテストの積み重ねが、最終的にクリック率やコンバージョン率の数パーセントの差となり、大きな成果の違いを生み出します。

購買フェーズ全体のカバー

リードナーチャリングは新規リードだけが対象ではありません。「失注顧客」や「既存顧客」も重要なナーチャリング対象です。

失注顧客に対しては、失注理由に応じて、数ヶ月後に新機能の案内や関連事例を送ることで、再検討の機会を創出できます。

既存顧客に対しては、活用促進のコンテンツや上位プランの案内を送ることで、アップセル・クロスセルを促し、LTVを最大化します。獲得したリードを資産として捉え、あらゆるフェーズで関係性を維持することが重要です。

関係性構築の観点

最後に、最も根源的で重要な心構えです。リードナーチャリングはテクニック論ではありません。その本質は、顧客との長期的な信頼関係を丁寧に築くことです。「売りたい」という気持ちを一旦横に置き、「お客様のビジネス成功を支援したい」という姿勢で価値を提供し続けることが、最終的に顧客からの信頼を勝ち取ることができます。

この姿勢がコンテンツやメールの文面に表れ、顧客とのエンゲージメントを深めることに繋がります。

施策が空振りに終わることもありうる

ここまで、リードナーチャリング施策を肯定する旨で解説を行いましたが、意識するべきポイントを考慮できていないと、導入したにもかかわらず、「期待したほどの成果が出ない」「活動が形骸化している」といった課題に直面する企業は少なくありません。その背景には、部門ごとの運用ミスや組織的な視点のズレが隠れています。

ここでは、失敗に陥りがちな根本原因を解き明かし、マーケティング部門と営業部門、それぞれに特有の落とし穴を具体的に解説します。自社の現状と照らし合わせながら、課題解決の糸口を見つけてください。

マーケと営業の「リード評価」の不一致

リードナーチャリングが機能不全に陥る最大の原因は、マーケティング部門と営業部門の間で生じる「リード評価に関する認識のズレ」です。

営業部門の視点では、常に「今すぐ商談になり、受注に繋がるリード」を求めています。そのため、確度の高いホットなリードを最優先する傾向があります。一方、マーケティング部門の視点では、すぐには商談化せずとも、中長期的に優良顧客へと成長する可能性を秘めたリードも含め、幅広い層を育成対象と捉えます。

この根本的な視点の違いが放置されると、組織内に深刻な問題を引き起こします。

例えば、リードの放置が発生します。マーケティングから引き継いだリードが、営業現場で「まだ温度感が低い」と判断され、フォローされずに放置されてしまうのです。また、判断の属人化も問題です。リード評価が各営業担当者の感覚に依存し、組織としての一貫した対応ができなくなります。

結果として、本来であれば育成できたはずの中長期的なリードが、誰にもケアされず自然に離脱してしまうという機会損失が発生します。

このようなギャップを埋めるためには、両部門が感情論や感覚で議論するのではなく、客観的なデータに基づいた「共通言語」を構築することが不可欠です。

例えば、アクションベースの指標として、サイト上の特定ページの閲覧、メール内リンクのクリックなど、具体的な行動を評価基準とします。また、属性に基づく評価として、役職、業種、企業規模など、受注に繋がりやすい顧客属性を定義します。

そして、スコアリングモデルの共有として、上記の指標を基にしたスコアリングルールを両部門で合意を取り、MAやCRMツール上で客観的に管理します。

「感覚のすり合わせ」ではなく、「定義の合意」を行うこと。これが、安定した連携体制を築くための第一歩です。

マーケティング部門にありがちな落とし穴:「準備」で力尽きてしまう

マーケティング部門がナーチャリングを主導する場合、戦略立案やツール導入といった「準備段階」で満足してしまい、その後の「運用・改善フェーズ」で失速するケースが散見されます。

よくある失敗パターンとして、MAツール導入がゴールになることが挙げられます。

ツールの導入そのものが目的となってしまい、具体的なシナリオ設計やスコアリングのルールが曖昧なまま時間が経過。「とりあえず初回の一斉メールを送っただけ」といった状態では、リードとの関係性は深まりません。

また、育成が不十分なままリードを引き渡すケースもあります。リードの分類が曖昧なまま、あるいはスコアが低い状態で営業に引き渡してしまうと、「まだ早い」「確度が低い」と判断され、結局フォローされない原因になります。

MAツールは、導入して終わりではなく、データを蓄積し、改善を繰り返しながら「育てていく」ことで初めて真価を発揮するものです。「顧客の反応を見ながら改善する」というPDCAサイクルの意識が不可欠です。

営業部門にありがちな落とし穴:「目先の成果」を追いすぎてしまう

一方、営業部門が主導権を握る場合、どうしても「短期的な成果を急ぐ姿勢」が強くなる傾向があります。その結果、ナーチャリング活動全体が歪んでしまうことがあります。

ありがちな失敗パターンとして、ホットリードにしか注力しないことが挙げられます。

スコアが非常に高いリードや、明確な引き合いがあったリードだけに注力し、まだ育成段階にある中長期的なリードへのフォローが完全に止まってしまう場合があります。

また、個人の経験や勘を優先し、データを軽視することも問題です。マーケティング部門から提供された行動データやスコアよりも、自身の経験則や直感を優先。その結果、有望なリードを見落としたり、対応の優先順位が属人化したりします。

ナーチャリングを特定の営業担当者に任せきりにするのではなく、チーム全体で評価の物差しをそろえ、客観的なデータに基づいたアプローチを設計することが、機会損失を防ぐ上で極めて重要です。

リードナーチャリング支援の費用相場

リードナーチャリングを本格的に導入する際、多くの企業が外部の専門家である「支援会社」の活用を検討します。しかし、その費用がどれくらいかかるのか、相場が分からず不安に思うかもしれません。ここでは、リードナーチャリング支援を依頼する際の料金体系と、業務範囲別の費用目安について解説します。

料金体系の種類:月額固定型・成果報酬型

リードナーチャリング支援の料金体系は、主に「月額固定型」と「成果報酬型」の2種類です。月額固定型は、MAツールの運用代行、コンテンツ制作、コンサルティングなど、毎月発生する業務量に応じて定額の費用を支払う形態です。相場は支援範囲によりますが、月額10万円から50万円程度が中心です。

一方、成果報酬型は、「アポイント1件獲得につきいくら」といった形で、成果に応じて費用が発生します。インサイドセールス代行などで見られますが、リスクが低い反面、成果が出た場合の単価は高めになる傾向があります。

業務範囲別の費用目安

支援を依頼する業務範囲によって、費用は大きく変動します。例えば、MAツールの初期設定と運用シナリオ構築だけを依頼する場合は、初期費用として30万円から、月額運用費で10万円から、といった形が考えられます。

さらに、オウンドメディアの記事制作やホワイトペーパー制作といったコンテンツマーケティング支援も併せて依頼する場合、コンテンツの制作本数に応じて月額20万円から80万円程度が追加で必要になることもあります。戦略立案から実行までを包括的に依頼する「総合支援」の場合は、月額50万円から150万円以上になることもあります。

失敗しないリードナーチャリング支援会社の選び方

自社に最適な支援会社を選ぶことは、リードナーチャリング成功の鍵を握ります。しかし、数多くの会社の中から何を基準に選べばよいか迷うことも多いでしょう。ここでは、失敗しないための支援会社選びの重要な3つのポイントを解説します。

1. 自社の課題は何かを明確にする

まず、自社の課題がどこにあるのかを明確にすることが重要です。「MAツールを導入したが使いこなせない」のか、「育成するためのコンテンツが不足している」のか、「獲得したリードに電話をかけるリソースがない」のかで、選ぶべきパートナーは変わってきます。MAツールの運用に強い会社、コンテンツ制作に強い会社、インサイドセールスに強い会社など、それぞれの得意領域を見極め、自社の課題を解決できる会社を選びましょう。

2. BtoBの実績を確認する

リードナーチャリングといっても、BtoCとBtoBでは求められるノウハウが全く異なります。特に自社の業界、例えばIT業界や製造業など、専門的な知識が必要な分野での支援実績があるかを確認することは非常に重要です。商談化率や受注率をどれだけ改善させたか、具体的な成功事例を提示してもらい、自社のビジネスモデルと近い実績があるかを確認しましょう。

3. MA・SFAツールへの対応範囲を確認する

すでに自社でMAやSFAツールを導入している場合、そのツールに対応している支援会社を選ぶ必要があります。例えば、SalesforceやHubSpot、Marketo Engageなど、特定のツールに特化した支援会社も多く存在します。逆に、これからツールを導入する場合は、ツールの選定から導入支援、運用までを一貫してサポートしてくれる会社が望ましいでしょう。MAツールに関する知見や、MA支援の実績も重要な判断材料です。

リードナーチャリング支援会社おすすめ15選

ここでは、リードナーチャリング支援に強みを持つおすすめの会社を15社、厳選して紹介します。「戦略から全て任せたい」「MAツールの運用を任せたい」といった、自社の目的や課題に合わせて比較検討してみてください。

タイプ1:戦略・総合支援型

BtoBマーケティングの戦略立案から実行、分析までを一気通貫で依頼したい、または内製化まで見据えて伴走してほしい企業向けの会社です。マーケティング部門が立ち上がったばかりの企業や、全体的なテコ入れが必要な企業に適しています。何から手をつければ良いか分からない場合、まずこのタイプの企業に相談するのが良いでしょう。

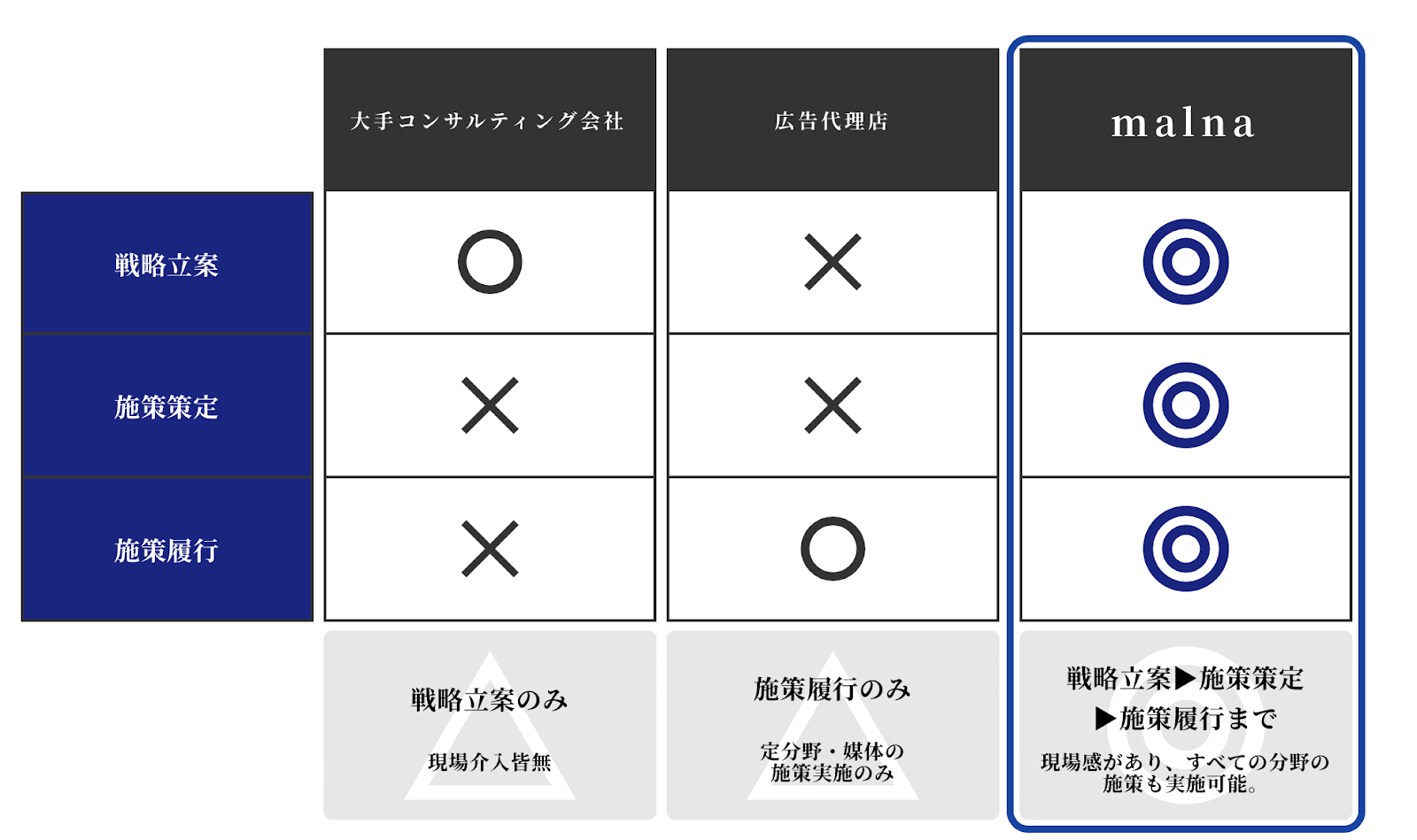

malna株式会社

出典:malna株式会社

malna株式会社は、BtoBマーケティングの戦略策定から実行支援、内製化までをワンストップで伴走支援する総合支援会社です。 単なるメール配信代行にとどまらず、「獲得したリードをどのように育成(ナーチャリング)し、インサイドセールスがどうアプローチして商談につなげるか」という、マーケティングと営業を横断した「売れる仕組みづくり」に強みを持っています。

実績も豊富で、情報システム部門向けサービスを提供するジョーシス株式会社様の事例では、MAツールとインサイドセールスを連携させ、リード獲得から育成、そして商談化までの効率的なフローを構築しています。ツール導入だけでなく、実成果につながるナーチャリング体制を構築したい企業に最適なパートナーです。

参考記事:メンバーの一員のように伴走し、数億円の売上成長に貢献。商談数が増加するとともに、CPAを下げることに成功。

株式会社才流

出典:株式会社才流

株式会社才流は、BtoBマーケティングのコンサルティング・実行支援で圧倒的な知名度を持つ会社です。数多くの支援実績から導き出した独自の「才流メソッド」に基づき、戦略立案から実行支援、組織の内製化までをサポートします。特にBtoBの戦略策定や営業プロセスの改善に強みを持っています。

支援範囲は戦略立案のコンサルティングから、オウンドメディアや広告運用の実行支援まで幅広いです。料金イメージはプロジェクト単位での見積もりとなり、月額50万円からが目安です。BtoB全般、特にIT・SaaS業界の実績が豊富で、BtoBマーケティングの「型」を学びたい企業や、営業プロセス全体を根本から見直したい企業に向いています。

株式会社博報堂コンサルティング

株式会社博報堂コンサルティングは、広告大手の博報堂グループに属する、戦略コンサルティングファームです。ブランド戦略やマーケティング戦略に特化しており、大手企業の事業成長支援を一気通貫で提供しています。主な支援範囲は、ブランド戦略立案、事業戦略、マーケティング戦略構築、およびそれに伴うリサーチ・分析です。

料金はプロジェクト単位での見積もりとなり、大規模予算を持つ大手企業向けのサービスが中心となります。自社のブランド価値を再定義したい大手企業や、博報堂グループの持つ強力なリサーチ力と精度の高い戦略構築を求める企業に適しています。

テクロ株式会社

出典:テクロ株式会社

テクロ株式会社は、BtoB企業に特化した「伴走型」のマーケティング支援を強みとする会社です。社内に専門人材がいない場合でも、戦略設計から実際の施策運用まで、チームの一員のように伴走して実務をサポートしてくれます。主な支援範囲は、オウンドメディアの構築・運用や広告運用を含む伴走型のマーケティング支援全般です。

料金体系は月額固定型のプランが用意されており、詳細は問い合わせが必要です。BtoB全般の実績があり、特に社内にマーケティング担当者がいない企業や、実務まで含めて手厚く伴走してくれるパートナーを探している企業に向いています。

タイプ2:MAツール運用特化型

MAツールの導入支援や、導入後の運用代行、シナリオ構築などを専門に行う会社です。すでにMAツールを導入したが使いこなせていない、またはこれから導入するにあたって専門家のサポートが欲しい企業に適しています。

株式会社CloudFit

出典:株式会社CloudFit

株式会社CloudFitは、Salesforceの認定コンサルティングパートナーです。Account EngagementやSales Cloudの導入支援から業務設計、運用までをワンストップでサポートします。MAとSFAの連携など、Salesforce環境での成果最大化を得意としています。

主な支援範囲はSalesforce導入・定着支援、Account Engagement導入支援、および関連するマーケティング・営業プロセスの設計です。Salesforceを導入している、または導入予定の企業全般が対象であり、Salesforceを導入したが使いこなせていない企業や、MAとSFAを本格的に連携させたい企業に最適なパートナーです。

株式会社100

出典:株式会社100

株式会社100は、HubSpotの最上位であるダイヤモンドパートナー企業です。ツールの導入支援だけでなく、AIとデータを活用し、現場がツールを「使いこなせる」仕組みづくりと成果創出までを支援することに強みを持っています。支援範囲はHubSpot導入・定着支援から、CMS Hubを活用したWebサイト制作、インバウンドマーケティング支援まで多岐にわたります。

料金は支援内容に応じて見積もりが必要で、HubSpotを導入している、または検討中の企業がメインターゲットです。HubSpotを導入してマーケティングを自動化したい企業や、ツールの「定着」まで手厚くサポートしてほしい企業におすすめです。

タイプ3:コンテンツ制作特化型

リードナーチャリングの「弾」となる、オウンドメディア記事、ホワイトペーパー、ウェビナーといったコンテンツの制作を専門に行う会社です。戦略は決まっているが、質の高いコンテンツを継続的に生み出すリソースが不足している企業に適しています。

株式会社イノーバ

出典:株式会社イノーバ

株式会社イノーバは、BtoB企業のコンテンツマーケティング支援に特化した企業です。600社以上の支援実績を持ち、オウンドメディアの戦略設計から、専門的なSEO記事の制作、リード獲得・育成までを一貫してサポートしてくれます。MAツール「Cloud CIRCUS」も自社で提供しており、ツールとコンテンツ制作を連動させた支援が可能です。

支援範囲はコンテンツマーケティング戦略、記事制作、オウンドメディア運用全般です。製造業、IT、人材など幅広いBtoB業界に対応しており、オウンドメディアの立ち上げから任せたい企業や、質の高い専門記事を継続的に制作したい企業に最適です。

株式会社シャコウ

出典:株式会社シャコウ

株式会社シャコウは、BtoBのリード獲得・育成に特化したコンテンツ制作会社です。特に「商談化」をゴールに置いたホワイトペーパー制作やウェビナーの企画・運営支援に強みを持っています。最短2週間での納品など、スピーディーな対応も特徴です。支援範囲はホワイトペーパー制作、ウェビナー企画・運営支援、記事制作など、リード獲得コンテンツが中心です。

料金イメージはホワイトペーパー制作1本あたり15万円からと明確で、IT・SaaS業界の支援を得意としています。リード獲得用の「フック」となるコンテンツが欲しい企業や、ウェビナーの開催ノウハウがない企業に向いています。

株式会社LANY

出典:株式会社LANY

株式会社LANYは、SEOコンサルティングとコンテンツ制作に強みを持つ会社です。広告運用と、その受け皿となるLPの改善支援も行っています。ヒートマップ分析やABテスト、フォーム最適化などを駆使し、集めたアクセスを確実に成果につなげる施策に強みを持っています。

支援範囲はSEOコンサルティング、コンテンツ制作、広告運用、LP制作・CVR改善に及びます。料金はBtoBやSaaS業界を中心に、プランに応じて見積もりが必要です。オウンドメディアのSEOを強化したい企業や、広告とコンテンツ制作を連携させたい企業に向いています。

タイプ4:インサイドセールス代行型

MAなどで育成したリードに対し、電話やメールでアプローチして商談を獲得する「インサイドセールス」業務を代行する会社です。マーケティング部門はあるが、営業へのトスアップがうまくいっていない、または営業リソースが不足している企業に適しています。

株式会社 soraプロジェクト

株式会社 soraプロジェクトは、インサイドセールスの実行支援に強みを持つ会社です。単なるテレアポ代行ではなく、メールやイベントで接点を持った見込み客に対し、戦略的にアプローチすることで「質の高いアポイント」を獲得することを得意としています。

支援範囲はインサイドセールス代行、テレアポ代行、リードナーチャリング支援など、獲得したリードを商談化させるプロセスが中心です。BtoB全般で豊富な実績があり、獲得したリードをうまく商談につなげられていない企業や、アポイントの「質」に課題を感じている企業に向いています。

株式会社CCH

出典:株式会社CCH

株式会社CCHは、「初期費用無料」や「最低契約期間なし」といった、導入ハードルを下げたプランを提供している会社です。成果報酬型と組み合わせてテレアポやインサイドセールスを支援するケースも多く、まずはリスクを抑えてスモールスタートしたい企業が検討する価値があります。

主な支援範囲はテレアポ代行や成果報酬型のインサイドセールス支援です。料金イメージは初期費用無料で、成果報酬型プランなどが用意されています。BtoB全般で活用でき、リスクを抑えてアポ獲得を試したい企業や、初期費用をかけずに始めたい企業におすすめです。

タイプ5:低コスト・その他

ここでは、特定の作業を切り出して依頼したい場合や、スモールスタートを切りたい企業向けのサービスを紹介します。リードナーチャリング全体を任せるほどの予算はないものの、「広告運用だけ」「インサイドセールスのアポ獲得だけ」といった特定の業務を専門家に依頼したい場合に適しています。

株式会社ジオコード

出典:株式会社ジオコード

株式会社ジオコードは、Web広告運用やSEO対策で16年以上の実績を持つ会社です。特にBtoB企業の支援に強く、リスティング広告はもちろん、Facebook広告やX広告など、幅広い媒体の運用に対応しています。

料金イメージは広告運用代行が広告費の20%となっており、広告運用という特定の業務を切り出して依頼したい場合に適しています。Web広告運用の成果を具体的に改善したい企業や、SEO対策と広告運用をセットで依頼したい企業におすすめです。

LeadGrid(株式会社GIG)

出典:株式会社GIG

株式会社GIGが提供するCMS「LeadGrid」には、月額10万円以下の低コストから依頼できるプランを持つ会社があります。多くの場合、支援範囲は「SEO記事制作」や「SNS投稿代行」といった単体の作業が中心となります。

料金イメージは月額10万円以下からと、非常に安価に設定されているケースがあります。まずはコストを抑えてコンテンツ制作などの施策を試してみたい企業や、スモールスタートしたい企業に向いています。

ターゲットメディア株式会社

ターゲットメディア株式会社は、成果報酬型プランを提供する支援会社です。ホワイトペーパーのダウンロード1件あたり、ウェビナー申込1件あたりで費用が発生するため、「リード獲得単価」をコントロールしやすく、無駄な広告コストを抑えたい企業に適しています。

主な支援範囲は成果報酬型のリード獲得支援や、それに付随するホワイトペーパー制作です。料金イメージは1リードあたり数千円からと、獲得件数に応じて費用が発生します。BtoB全般で活用でき、リード獲得単価を固定したい企業や、無駄なコストをかけずにリードを集めたい企業に最適です。

BtoBマーケティングのフリーランス

特定の会社に所属しない、フリーランスのBtoBマーケターに依頼する方法です。企業に比べて安価に依頼できる可能性がありますが、スキルや実績の見極めが重要です。「プロの副業」や「Workship」などのエージェントサービスで探すこともできます。支援範囲は個人のスキルに依存します。

料金イメージは月額10万円~30万円程度が相場ですが、業務範囲や稼働時間によって大きく変動します。コストを抑えて専門家の支援を受けたい企業や、特定の業務だけをピンポイントで依頼したい企業に向いています。

【業界別】成功企業のナーチャリング事例6選

各業界の企業がどのようにナーチャリング施策を導入し、どのような効果を得たのかを導入前後の数値とともに紹介します。施策のヒントや導入時のポイントを明確に把握できます。これらの事例から、自社のビジネスモデルに合ったアプローチを見つけてください。リードナーチャリングの具体的な成功事例については、別の記事でも詳しく特集しています。

参考記事:2025年版|リードナーチャリング成功事例17選と失敗回避の完全ガイド

SaaS|freee株式会社:オウンドメディア活用で「じっくり型」の育成に成功

出典元:freee株式会社

課題

freeeはクラウド会計ソフトという比較検討期間の長い商材を扱っており、獲得リードの多くがすぐには商談に至らない状況でした。

施策

そこで、オウンドメディアを軸にナーチャリング施策を強化。見込み度に応じた複数のコンテンツパスを設計し、以下のような段階的アプローチを実施しました。

- 初期接点:課題認識段階のユーザーに向けた「はじめてのクラウド会計」ガイド

- 中間層:活用ノウハウや業種別メリットを紹介するホワイトペーパー

- 検討層:事例・料金比較などのステップメール

成果

- 商談化率が7%→18%へ上昇

- ナーチャリング経由の案件成約率も前年比1.6倍に

freeeの事例は、比較的検討期間の長い商材に対しても、コンテンツの段階設計によって確実にリードを育成できることを示しています。オウンドメディアとMAを効果的に組み合わせた好例です。

IT|株式会社シンフィールド:セグメント別メール戦略で商談率が倍増

出典元:株式会社シンフィールド

課題

リードは多く集めていたものの、メール開封率・クリック率が低く、実際の商談に至らないという悩みを抱えていました。

施策

MAツールでのスコアリング設計を強化し、興味関心の段階に応じたセグメントを自動生成。それぞれに以下のようなメール配信を実施しました。

- 興味薄層:気軽に読める業界コラム、チェックリストなどを定期配信

- 中間層:ホワイトペーパー誘導+読み終わり後の再アクションメール

- 高関心層:営業担当からの個別メッセージ型ステップメール

成果

メール開封率は15%から32%に、商談化率は6%から14%へと倍増しました。

セグメントに応じた最適なメール配信は、リードごとの関心度に合わせた接点を構築するための有効手段です。行動データを活かすことで、成果につなげる「攻めのメール施策」が可能になります。

イベント企画|マックスプロデュース:コンテンツ連携で案件創出を倍増

出典元:株式会社マックスプロデュース

課題

展示会などオフラインイベントを中心にリード獲得していたが、イベント後のフォロー施策が弱く、商談率に伸び悩んでいました。

施策

オウンドメディアとホワイトペーパーを連携し、イベント後のフォロー体制を強化。

- イベント参加者に対して、関連トピックのホワイトペーパーを即時送付

- 2週間後にウェビナー招待、1か月後にアンケート+ヒアリングアプローチ

- フォロー期間を3か月に設定し、コンテンツを段階的に送り分け

成果

案件化率は5%から12%に上昇し、同じリード数でも営業が扱える商談件数が2倍に拡大しました。

本事例は、オフライン施策とオンライン施策をつなぎ、長期フォロー体制を確立した点が成功要因です。ナーチャリングの鍵は「その後どうアプローチするか」にあることがよくわかります。

人材サービス|マイナビ:部門横断の「リード再活性化」で商談創出1.8倍

出典元:株式会社マイナビ

課題

新規リードに偏った営業活動により、過去のリードが放置されていました。結果として、リードの再利用効率が低下していました。

施策

マーケティングと営業で合同プロジェクトを立ち上げ、既存リードを「再評価→再育成→再アプローチ」するフローを整備。

- CRMでリード情報を一元化し、属性・過去行動を分析

- MAで過去接触者向けの再アプローチシナリオを設計

- 営業と連携し、スコア条件に応じて架電/再訪問

成果

- 再接触率10%→35%に改善

- 商談創出件数は1.8倍に増加し、「リードリサイクル」の重要性を再認識

過去に接点を持ったリードは、適切な評価と再アプローチによって「再資源化」できます。部門連携とリードの見える化が再活性化のカギを握ります。

福利厚生|ベネフィット・ワン:インサイドセールス設立で商談数2.2倍

出典元:株式会社ベネフィット・ワン

課題

全国に広がる企業群を対象としており、営業リソースが追いつかず、温度感の高いリードを取り逃していた。

施策

ナーチャリングの中核としてインサイドセールス部門を設立。MA・CRM・CTIを連携し、以下のようなプロセスを構築しました。

- MAでスコアリング・行動ログを集積

- スコア一定以上のリードをインサイドが一次対応

- 一定条件を満たした後に営業チームへエスカレーション

成果

月間商談件数が40件から90件へと2.2倍になり、1人あたりの営業生産性が1.6倍向上しました。

ベネフィット・ワンのように、組織の構造を見直すことでナーチャリングの成果を飛躍的に高めることが可能です。体制整備も施策成功の重要な一手です。

地域密着型サービス|株式会社モードセンター:少人数でも回る仕組み化

出典元:株式会社モードセンター

課題

営業担当が2名しかおらず、リード管理や追客の手が回らないことがボトルネックになっていた。

施策

MAツールを最小構成で導入し、対応可能な範囲に絞って運用。

- シンプルなステップメール(3通)+ホワイトペーパーの自動送付

- スコアが一定に達したリードだけに架電を集中

- 月1回のレビューで改善を実施

成果

営業1人あたりの対応リード数が50件から120件に増加し、商談化率も1.5倍に上昇し、「小さく始めて回す」モデルを確立しました。

「人が少ないからできない」ではなく、「少ないからこそ業務を仕組み化する」という発想転換が成功のポイントです。最小単位の施策設計でも十分成果は出せます。

リードナーチャリングをスモールスタートする方法

リードナーチャリングの重要性はわかったけれど、専門部署も予算もツールもない、といった悩みを持つ中小企業の担当者様もいらっしゃるかと思います。しかし、リードナーチャリングは、完璧な体制がなくても始められます。小さな一歩からでも成果は出せるので、ぜひ以下の内容を確認してみてください。

少人数チームで始めるには?

まずはマーケティング担当1名、営業担当1名でも構いません。重要なのは、その2人が週に1度30分でも良いので、「ナーチャリング定例」を開くことです。そこでは、「今週送るメルマガの内容」「反応が良かったリードの情報共有」など、小さな情報共有や連携の習慣づけから始めましょう。完璧な計画よりも、まずは小さく動かし始めることが大切です。

ツール未導入でもできる施策例

高価なMAツールがなくても、今あるもので工夫できます。

例えば、ExcelやGoogleスプレッドシートでまず顧客リストを一元管理することから始めましょう。最終接触日や簡単なメモを残すだけでも、立派な顧客データベースになります。

また、GmailのBCC機能や無料のメール配信サービスで、まずは月1回のメルマガ配信から始めてみましょう。内容は営業日報からヒントを得た「お客様からよくある質問とその回答」でも十分です。

自社ブログやSNSの既存のアカウントで、顧客に役立つ情報を週1本発信する。これだけでも素晴らしいナーチャリング活動です。

限られたリソースで効果を出す優先順位の付け方

リソースが限られている場合、「全部やろうとしない」ことが鉄則です。効果が出やすい順に手掛けましょう。

最優先は「休眠・失注リストの掘り起こし」です。最も費用対効果が高いのがここです。過去に接点があったリストに「その後の状況はいかがですか?」と近況を伺うメールを送ることから始めます。

次に「既存コンテンツの再利用」です。ゼロから作るのは大変です。過去の提案資料や営業トークをブログ記事やメルマガのネタとしてリサイクルしましょう。

余裕があれば「新規コンテンツの制作」です。最も反響の大きかったテーマで、新しいブログ記事や簡単な資料を作成します。

リードナーチャリングを支える主要MA・SFAツール比較

ナーチャリングを本格化・効率化するにはツールの活用が有効です。しかし、多機能なツールを導入しても使いこなせなければ意味がありません。自社に最適なツールを選ぶための視点を提供します。リードナーチャリングに役立つツールやMAツールの基本については、他の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

参考記事:リードナーチャリングで使えるツール8選 主な機能や種類をご紹介!

機能の多さだけで選ぶのは失敗のもとです。「多機能すぎて使いこなせない」「必要な機能が足りない」といったミスマッチを防ぐため、以下の5つの判断基準を深く理解しておきましょう。

導入目的との整合性

まずは「何のために導入するのか」を明確にします。「まずはメール配信を自動化したい」のか、それとも「Web行動解析を含めた高度なスコアリングがしたい」のかによって、選ぶべきツールは異なります。自社の課題解決に不要な機能が多く搭載されている高額なツールを選ぶ必要はありません。自社が実現したいシナリオが実行できるか、機能の過不足を入念にチェックしてください。

現場が使いこなせる操作性

MAツールは導入して終わりではなく、現場の担当者が毎日使い続けるものです。そのため、ITリテラシーに左右されず、直感的に操作できるUIかどうかが定着の鍵を握ります。マニュアルを読み込まなくてもメール作成やリスト抽出ができるか。導入前に必ず無料トライアルを利用し、実際の運用担当者が触って確認することをおすすめします。

安心できるサポート体制

運用開始後は、設定方法やトラブル対応など、多くの疑問が発生します。その際、日本語で迅速かつ丁寧なサポートを受けられるかが極めて重要です。海外製ツールの場合、サポートが英語のみだったり、時差で回答が遅れたりするケースがあります。「チャットですぐ聞けるか」「専任の担当者がつくか」など、サポートの手厚さは成果を左右する重要な要素です。

拡張性のある料金体系

初期費用だけでなく、ランニングコストが適正かも見極める必要があります。多くのMAツールは、保有するリード数に応じて月額料金が変動する従量課金制です。現状のリスト数だけでなく、将来的にリードが増えた際にコストがどれくらい跳ね上がるのか。自社の成長スピードと予算感が見合っているか、数年スパンでのシミュレーションが必要です。

参考記事:MAツールの費用相場と選び方とは?コストを抑えるポイントを解説

既存システムとの連携性

既に社内でSFAやCRMを利用している場合、それらとスムーズに連携できるかがデータ活用の鍵となります。データ連携が手動だと、工数がかかる上にタイムラグが発生し、ホットなタイミングを逃しかねません。API連携やネイティブ連携により、データが自動で同期される環境を構築できるか確認しましょう。

5つの主要なMAツールを比較

ツールの導入を検討する際、「どのツールが自社に最適なのか」は重要な課題です。本記事では、HubSpot、Account Engagement、Marketo Engage、SATORI、BowNowの5つの主要MAツールを、中小企業の視点から徹底比較します。

1. 価格・コスト比較:予算に応じた選択肢

中小企業にとって最も重要な判断基準の一つが導入・運用コストです。各ツールの価格体系を比較すると、国産ツールと海外ツールで大きな差があることがわかります。

|

ツール名 |

初期費用 |

月額料金 |

無料プラン |

|

BowNow |

無料 |

無料~ |

あり(永久無料) |

|

SATORI |

300,000円 |

148,000円~ |

なし |

|

HubSpot |

無料~ |

$800~ |

あり(機能制限) |

|

Account Engagement |

要問合せ |

$1,250~ |

なし |

|

Marketo Engage |

要問合せ |

$895~ |

なし |

BowNowは永久無料プランから始められ、段階的に機能を拡張できるため、初期投資を抑えたい小規模企業に最適です。SATORIは初期費用が必要ですが、全機能が含まれた包括的なパッケージを提供しています。海外ツールは高機能である反面、年間200万円以上の予算が必要となります。

2. 機能比較

全てのツールが基本的なMA機能を備えていますが、それぞれに特徴的な強みがあります。

|

機能 |

BowNow |

SATORI |

HubSpot |

Account Engagement |

Marketo Engage |

|

リード管理 |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

◎ |

|

メール配信 |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

◎ |

|

スコアリング |

○ |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

|

LP作成 |

○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

|

ワークフロー自動化 |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

◎ |

|

A/Bテスト |

△ |

○ |

◎ |

○ |

◎ |

|

アノニマス追跡 |

○ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

|

ABMテンプレート |

◎ |

○ |

○ |

○ |

○ |

SATORIの「アノニマスマーケティング」機能は、個人情報取得前の匿名訪問者にもアプローチできる独自の強みです。BowNowは14,000社の実装ノウハウを活用したABMテンプレートシステムで、効率的な運用開始の支援が可能です。海外ツールは高度な自動化ワークフローと詳細なカスタマイズ機能で差別化を図っています。

3. 使いやすさ・導入性:学習コストの違い

MA導入において、使いやすさは機能と同じくらい重要な要素です。

|

項目 |

BowNow |

SATORI |

HubSpot |

Account Engagement |

Marketo Engage |

|

セットアップ期間 |

1週間 |

2-4週間 |

4-8週間 |

8-12週間 |

12-24週間 |

|

学習コスト |

低 |

低 |

中 |

高 |

高 |

|

専任担当者要否 |

不要 |

推奨 |

推奨 |

必要 |

必要 |

|

外部コンサル要否 |

不要 |

場合により |

場合により |

推奨 |

推奨 |

|

UI直感性 |

◎ |

◎ |

○ |

△ |

△ |

BowNowは「ゼロ設定」を目標とした極めてシンプルな設計で、平均セットアップ時間はわずか7日と言われています。SATORIも直感的な日本語インターフェースを提供しています。一方、Marketo EngageやAccount Engagementは高機能ですが、基本習得に3ヶ月から6ヶ月を要し、多くの企業で外部コンサルタントが必要なケースも多いです。

4. 導入規模・適用シーン:企業規模別の適性

各ツールは想定する企業規模や業界が異なります。

|

項目 |

BowNow |

SATORI |

HubSpot |

Account Engagement |

Marketo Engage |

|

推奨従業員数 |

50-200名 |

100-300名 |

50-500名 |

100-1000名 |

200-1000名 |

|

最適企業規模 |

小規模 |

中規模 |

小〜中規模 |

中〜大規模 |

中〜大規模 |

|

B2B適性 |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

|

B2C適性 |

○ |

○ |

◎ |

△ |

○ |

|

導入実績 |

11,000社以上 |

1,500社以上 |

200,000社以上 |

10,000社以上 |

5,000社以上 |

BowNowは50名から200名企業を中核ターゲットとし、特に製造業や専門サービス業で高い成功率を記録しています。SATORIは100名から300名の中規模企業に最適化されています。海外ツールは100名以上の企業により適しており、専任マーケティング担当者がいる企業におすすめです。

5. 統合性・外部連携:既存システムとの相性

既存のCRMやその他システムとの連携性も重要な選択基準です。

|

項目 |

BowNow |

SATORI |

HubSpot |

Account Engagement |

Marketo Engage |

|

CRM連携 |

○ |

○ |

◎ |

◎ |

○ |

|

外部ツール連携数 |

350+ |

50+ |

1,800+ |

500+ |

300+ |

|

Salesforce連携 |

○ |

◎ |

○ |

◎ |

○ |

|

API開放度 |

○ |

○ |

◎ |

○ |

○ |

|

iPaaS対応 |

◎ |

○ |

○ |

○ |

○ |

HubSpotは自社CRMとの統合がシームレスで1,800以上の認定統合を提供しています。Account EngagementはSalesforce環境で威力を発揮します。国産ツールは日本市場の実情に合わせ、kintoneや日本製iPaaSとの連携を重視している傾向にあります。

6. 日本語対応・サポート体制

言語対応とサポート体制によって導入障壁が異なります。社内に運用に精通した人的リソースがない場合は、日本語対応が可能となっているツールを導入するのがよいと考えています。

|

項目 |

BowNow |

SATORI |

HubSpot |

Account Engagement |

Marketo Engage |

|

インターフェース |

日本語 |

日本語 |

日本語 |

日本語 |

日本語 |

|

サポート言語 |

日本語のみ |

日本語のみ |

日本語・英語 |

英語メイン |

日本語・英語 |

|

サポート体制 |

国内チーム |

国内チーム |

東京オフィス |

海外メイン |

東京オフィス |

|

商習慣適応 |

◎ |

◎ |

○ |

△ |

○ |

|

導入支援 |

◎ |

◎ |

○ |

○ |

○ |

SATORIとBowNowは日本語のインターフェース、サポート、日本の商習慣に最適化された設計がなされています。HubSpotとMarketo Engageも日本語インターフェースを完全サポートし、東京オフィスでの日本語サポートも提供しています。Account Engagementも日本語対応していますが、独特な用語が多く、実装障壁が高いと考えています。

7. 総合評価と推奨シーン

各ツールの特徴を踏まえた推奨シーンをまとめます。

|

ツール |

最適な企業 |

年間予算目安 |

主な理由 |

|

BowNow |

従業員50-150名MA初心者企業 |

50万円以下 |

永久無料プラン、最短導入、日本特化設計 |

|

SATORI |

従業員100-300名本格MA導入企業 |

150万円程度 |

アノニマス機能、中小企業最適化、充実サポート |

|

HubSpot |

従業員50-500名国際展開視野 |

300万円以上 |

統合エコシステム、豊富な機能、グローバル対応 |

|

Account Engagement |

従業員100名以上Salesforce環境 |

200万円以上 |

Salesforce完全統合、高度自動化、B2B特化 |

|

Marketo Engage |

従業員200名以上Adobe環境 |

300万円以上 |

Adobe連携、エンタープライズ機能、 |

日本企業の実情を考慮すると、BowNowとSATORIが実用性と費用対効果で優れた選択肢となります。海外ツールは高機能ですが、中小企業には過剰仕様となるケースが多く、導入・運用の複雑さがメリットを相殺するリスクがあることも念頭に置いて選択することが重要です。

中小企業向けにおすすめのMAツール

リソースが限られる中小企業は、「使いこなせること」を最優先にすべきです。多機能でも持て余しては意味がありません。

まずは、機能がシンプルで操作性が高く、安価に始められる国産ツールや、無料プランから始められる海外ツールがおすすめです。手動だった作業が自動化されるだけでも、担当者はより戦略的な業務に時間を割けるようになります。MAツールのメリットや導入支援については、別の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

よくある質問・用語の違い解説(FAQ)

最後に、リードナーチャリングに関して抱かれがちな疑問にお答えします。リードクオリフィケーションやMQL、SQLといった混同しやすい用語の違いを明確にし、成果が出るまでの期間の目安についても解説します。

Q1. リードナーチャリングとリードクオリフィケーションの違いは?

A.ナーチャリングが「育成」、クオリフィケーションが「選別」です。リードナーチャリングは、見込み客の購買意欲を高めるために継続的に情報を提供する「プロセス全体」を指します。一方、リードクオリフィケーションは、その育成プロセスの中で、「今アプローチすべき有望なリード」を選び出す「特定の活動」を指します。スコアリングなどでリードを選別する行為がこれにあたります。ナーチャリング活動の一部と捉えると分かりやすいです。

Q2. MQLとSQLの違いとは?

A.リードの成熟度を示す分類です。

MQLは「Marketing Qualified Lead」の略で、マーケティング活動の結果、マーケティング部門が「見込みあり」と判断したリードを指します。例えば、特定のホワイトペーパーをダウンロードした、ウェビナーに参加した、などが該当します。

一方、SQLは「Sales Qualified Lead」の略で、MQLの中から、さらに営業部門が「アプローチすべき」と判断・承認したリードです。より具体的な購買意欲が見られる状態を指します。

Q3. 効果が出るまでの期間の目安は?

A.業種や扱う商材の検討期間によりますが、一般的にはBtoBでは最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかると考えておくと良いでしょう。BtoCのように即効性を求めるものではなく、中長期的な関係構築を目指す施策です。すぐに結果が出なくても焦らず、コンテンツの改善やセグメントの見直しといったPDCAを回し続けることが重要です。事例で見たように、6ヶ月程度で目に見える成果が出るケースも少なくありません。

まとめ

本記事では、リードナーチャリングの本質から具体的な実践方法、MAツールの比較まで、網羅的に深く掘り下げてきました。皆さんのビジネスを次のステージへと進めるための要点を、最後に改めて確認しましょう。

成功のために押さえるべき要素

リードナーチャリングを成功させ、ビジネスに確実なインパクトを与えるためには、以下の3つの柱を強固に築く必要があります。これらが一つでも欠けると、施策は十分に機能せず、期待した成果を得ることができません。

顧客中心の戦略設計

ペルソナとカスタマージャーニーを深く理解し、徹底して顧客視点でのシナリオを描くことがすべての出発点です。企業側が「売りたいタイミング」で「言いたいこと」を一方的に発信するアプローチは、現代の顧客には響きません。

「顧客が今どのような課題を抱え、どのような情報を求めているのか」を起点にコミュニケーションを設計すること。この顧客心理への深い理解なくして、ナーチャリングの成功はあり得ません。

価値ある情報の継続提供

単なる製品の売り込みではなく、顧客の課題解決に心から貢献する質の高いコンテンツを、粘り強く提供し続ける姿勢が不可欠です。ナーチャリングの本質は「信頼の貯金」です。すぐに購入しなくても、「この会社は役立つ情報をくれる」「困った時の相談相手だ」というポジションを確立することが重要です。

短期的な成果に一喜一憂せず、GIVEの精神で価値を提供し続けることで、顧客が購買モードになった瞬間の「第一想起」を勝ち取ることができます。

組織全体の一体感醸成

マーケティング部門と営業部門がSLAを結び、共通の目標に向かって走る一枚岩の体制を構築します。「マーケティングが送客したリードを営業が放置する」「営業が欲しいリード像をマーケティングが理解していない」といった断絶は、ナーチャリング失敗の典型例です。

部門の壁を越えて定期的に対話し、リードの定義やフォロー体制について合意形成を図ること。この組織的な連携こそが、成約率を最大化させる土台となります。

今日からできるアクションとは

この記事を読んで「やってみよう」と感じた方は、いきなり完璧を目指す必要はありません。まずは手元にある資産を活用し、以下のベビーステップから始めてみてください。この小さな一歩が、将来の大きな成果に繋がります。

保有リストの整理・一元化

まずは、社内に散らばっている名刺や、過去の問い合わせリストをかき集め、1つのExcelファイルやスプレッドシートにまとめてみましょう。高価なツールがなくても、「会社名」「担当者名」「連絡先」「最終接触日」を一覧にするだけで、立派な顧客データベースになります。

現状の資産を可視化し、アプローチできる対象を把握することが、ナーチャリングの第一歩です。

休眠顧客へのスモール配信

整理したリストの中から、しばらく連絡を取っていない「休眠顧客」を10社だけ選んでみましょう。そして、売り込みではなく「お役立ち情報」として、自社ブログのURLや業界ニュースを添えたメールを1通送ってみてください。大量配信する必要はありません。

まずは少人数に送り、返信が来るか、リンクがクリックされるかといった「反応」を肌で感じることが、次の施策への自信につながります。

営業担当者とのヒアリング会議

営業担当者と30分だけで良いので、ミーティングの時間を設けてみましょう。テーマは「最近、お客様からよく聞かれる悩みや質問は何か?」です。現場の生の声には、コンテンツ制作のヒントが詰まっています。

この対話を通じて顧客のリアルな課題を知ることが、刺さるコンテンツを作るための最短ルートであり、営業とマーケティングの連携を深める重要なきっかけにもなります。

より効果的に進めるための外部支援の活用

「自社だけではリソースやノウハウが不足している」と感じる場合は、外部の専門家を活用することも有効な選択肢です。コンサルティング会社やマーケティング支援会社は、戦略立案から実行支援までを一貫して担い、貴社の取り組みを強力に後押しします。

リードナーチャリングは、顧客との「関係性」という無形の資産を、持続的な「売上」という有形の成果に変える、現代最強のマーケティング戦略です。この記事が、その第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。もし専門家の支援が必要であれば、リードナーチャリング支援会社に相談することをお勧めします。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら

- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る