2025.07.23

セミナーで成果を出すリードナーチャリングの方法 | 成功事例からハックの仕方まで徹底解説!

BtoB企業において、リードナーチャリングの必要性は理解しているものの、「具体的に何から取り組むべきか分からない」「セミナーを開催しても商談に結びつかない」といった悩みを抱えている担当者は少なくありません。

こうした中で、今、成果を上げている企業が実践しているのが「セミナーを起点としたリードナーチャリング」です。単発の開催で終わらせず、“商談につながる仕組み”としてセミナーを設計することが鍵になります。

本記事では、セミナーを活用したリードナーチャリングの基本から、成果につながる設計のコツ、具体的な成功事例、そしてセミナー後のフォロー施策まで、実践的なノウハウを網羅して解説します。本記事を読み、自社のリードナーチャリング施策にすぐ活かせる実践的なノウハウを身につけてください。

リードナーチャリングの定義とセミナーが重要な理由

リードナーチャリングは、見込み顧客との信頼関係を築き、購買へとつなげるプロセスです。BtoBビジネスでは、検討期間が長く意思決定も複雑なため、段階的に情報を提供し、顧客を育成する必要があります。中でもセミナーは、顧客との信頼関係を構築する方法としてとても有効です。

リードナーチャリングの定義と役割

リードナーチャリングとは、リードに対して段階的に情報を提供しながら、関係性を深めていくマーケティング活動です。最終的な目的は、顧客の購買意欲を高めて商談や受注につなげることにあります。特にBtoBビジネスでは、検討期間が長く関係者も多いため、一度の接点だけではなかなか購買には至りません。継続的な情報提供やフォローを行い、顧客の興味関心や検討段階に合わせたコミュニケーションを取ることが重要なのです。リードナーチャリングについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。リードナーチャリングの基本から成果を出すポイントまで詳しく解説しています。

BtoBリードナーチャリングで成果を出す4つのステップ|事例・ツール活用も紹介

なぜセミナーがリードナーチャリングに有効なのか

セミナーは、リードに対して一度に自社の価値を伝えられます。オンライン/オフラインを問わず、テーマを通して相手の課題に寄り添った情報を届けられる点で、リードナーチャリングの最初の接点として非常に有効です。また、参加登録時の情報やアンケート結果、当日の質問内容などを通じて、顧客の検討度やニーズも把握しやすく、次のアプローチに活かせます。さらに、録画配信や関連資料の送付などを通じて複数の接点を生み出すこともできるため、多くの企業がリードナーチャリングにおいてセミナーを活用しています。

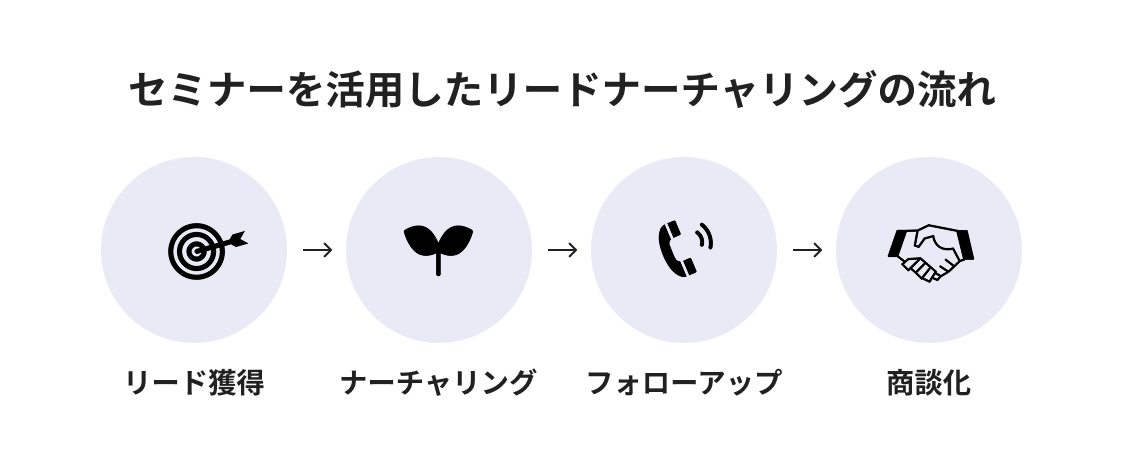

セミナーを活用したリードナーチャリングの流れ

本章では、セミナーを活用したリードナーチャリングの流れについて解説します。それぞれのフェーズで明確な目的を持ち、参加者にとって価値ある情報を提供することで、商談化率を高めることができます。

セミナー開催

セミナーをリードナーチャリングの起点として活用するには、まず「誰に向けて、どのような価値を届けるのか」というターゲティング設計をします。見込み顧客の業種、職種、役職、課題などを明確に定義し、それに合わせたテーマ設定と告知戦略を展開することが重要です。たとえば、経営層を狙うのであれば、業界動向や意思決定に直結するテーマを選定し、集客チャネルもビジネスメディアや既存顧客ネットワークなど、信頼感の高い媒体を活用する必要があります。また、セミナーは単なる情報提供の場ではなく、「この会社は業界を深く理解している」「信頼できる情報源である」といったブランド印象を形成する場でもあります。登壇者の選定にも注意を払い、自社の専門性や経験を信頼感とともに伝えることで、セミナー自体が価値のあるコンテンツとして機能し、参加者に良い印象を与えることができます。

参考ページ:

セミナー開催によるリード獲得

セミナーは、新たなリードと出会う貴重な機会です。しかし、単に名刺情報やメールアドレスを集めるだけでは不十分です。重要なのは、当日の参加者がどのような関心を持っているのか、どれほど真剣に情報を受け取っているのかといった“行動データ”を収集・活用し、今後のリードナーチャリングに活かすような設計をすることです。たとえば、事前アンケートで業種や職種、興味のあるテーマ、参加目的を聞き取るのは良いでしょう。また、当日の参加者に対しては、チャットでの質問受付、リアルタイムの投票機能、クイズ、ダウンロード資料の提供など、双方向のやり取りを促進する仕掛けを用意することで、参加者のエンゲージメントを高めることができます。

リードナーチャリング

セミナー終了後のアプローチが、リードナーチャリングの本質です。ほとんどの参加者はすぐに商談に進むわけではなく、「関心はあるが、まだ比較・検討段階」という層(以後MOFU層)が中心です。この層に対しては、時間をかけて関係性を深めながら、購買意欲を高める必要があります。具体的には、セミナーの補足資料やホワイトペーパー、関連する導入事例集、ナレッジ記事、アーカイブ動画といった“価値のある情報”を定期的に発信し続けることが大切です。とくにメールマーケティングとの組み合わせは非常に相性が良く、ステップメールで参加者の関心に応じた情報を届けることで、サービスへの理解と信頼を高めていくことができます。

MOFU層への継続的アプローチ

検討段階が進んだMOFU層には、より具体的かつ実践的なコンテンツが求められます。このタイミングでは、課題の解決方法や製品・サービスの活用事例といった、判断材料としての情報提供が非常に効果的です。たとえば、自社製品を導入した企業の成功事例を紹介するメールや、類似業種・規模での比較データを提示する資料などは、購買の背中を押すうえで非常に有効です。また、少人数での相談会や専門家とのディスカッションセミナー、あるいは営業担当との1on1ミーティングへの誘導など、双方向の接点を設けることも検討しましょう。このフェーズでの目的は、単に提案機会を得ることではなく、「この会社は自分たちの課題を理解し、最適な提案をしてくれる」と感じてもらうことです。企業のブランド価値と、顧客のニーズ・課題をつなぎ合わせる“信頼の可視化”こそが、MOFU層へのアプローチで最も重要なポイントです。

リードナーチャリングをセミナーで成功させる3つのポイント

セミナーを活用したリードナーチャリングで成果を出すには、準備から実施、アフターフォローまで一貫した設計をすることが重要です。成功させる3つのそれぞれのポイントを具体的に解説していきます。

顧客課題に寄り添ったテーマ選定

セミナーの成否を分ける最大の要素は「テーマ」です。どれだけ運営がうまくいっても、テーマがずれていれば参加者の興味は引けません。そこで意識すべきなのが、常に“顧客視点”でテーマを設計することです。たとえば、営業部門やカスタマーサポートから実際に寄せられる質問・悩みを集め、顧客が日頃感じている課題を整理することで、ニーズに合ったテーマが見えてきます。また、GoogleトレンドやSNSで話題になっている業界トピックを参考にするのも効果的です。さらに、テーマは「学びがある」だけでなく「行動につながる」内容にしましょう。たとえば「マーケティングオートメーションの導入メリット」よりも、「初めてでも失敗しないMA導入のステップ」など、具体的な行動に結びつく視点があると訴求力が増します。加えて、自社のブランドやサービス価値に関連する内容に設計することで、単なる情報提供にとどまらず、ブランド価値を高める機会としても機能します。

登壇者・スピーカーの選び方

次に重要なのが、情報を伝える“人”の信頼感です。登壇者は、セミナーの内容に説得力を持たせ、参加者の納得感や共感を生み出す存在です。肩書や知名度だけでなく、「その人ならではの実体験」が語れるかどうかが選定の基準になります。たとえば、マーケティング部門の責任者が登壇して自社の取り組みを語る、あるいは導入企業の担当者を招いてリアルな課題や成果を話してもらうと、より現実味があり、参加者の記憶にも残りやすくなります。さらに、業界団体や専門メディア、関連サービス提供企業との共催セミナーも非常に有効です。これにより、自社単体では得られない“与信効果”が生まれ、ブランドに対する信頼と専門性のイメージが強化されます。特に新規領域での市場開拓や、まだ認知度が高くないフェーズにおいては、共催がおすすめです。

参加者満足度を高める運営の工夫

セミナーは「準備7割・当日2割・フォロー1割」といわれるほど、事前の設計と当日の運営が成果に大きく影響します。まず、参加者が迷わず参加できるよう、リマインドメールやログイン案内はタイミングよく丁寧に配信しましょう。当日は、開始直後にセミナーの流れを説明し、参加の目的を明確にすることで参加者の理解が深まります。また、チャットでの質問受付やリアルタイム投票など、参加者が能動的に関われる工夫を入れると、満足度が一気に上がります。終了後は、資料やアーカイブ配信の案内をできるだけ早く送付することがポイントです。さらに、アンケート結果をもとに次回セミナーの改善を図ることで、継続的なリードナーチャリング施策としての精度も高まります。

成功事例:BtoB企業がセミナーで成果を上げた3つの例

リードナーチャリング施策としてセミナーを導入し、成果を上げたBtoB企業の実例を3社ご紹介します。自社に近い業種や課題をもつ事例を参考にして、具体的な運用イメージを持っていただけましたら幸いです。

SAPジャパン|2週に1度のウェビナー開催で売り上げ大幅アップ

出典:SAPジャパン

SAP社は、法人向けソフトウェアを提供する企業として、リードナーチャリングの一環としてウェビナーを継続的に活用しています。具体的には、実際の導入事例を取り上げたオンラインセミナーを2週間に一度開催し、見込み顧客との接点を定期的に設けています。ウェビナーでは、参加者とのインタラクションを通じて製品への理解を促進する仕組みが整っており、参加者がその場で質問できる機会も設けられています。また、開催後のコンテンツは録画され、いつでも視聴できる形で公開されており、オンデマンドでの接触機会も創出しています。こうした取り組みの結果、SAP社のサービスには現在2,600を超える企業が登録しています。ウェビナーを通じて商材にふれるユーザーが増加し、年間売上は10億ドルを突破するまでに成長しています。

参照:10社の事例に学ぶ!リードナーチャリング成功のポイントを紹介 | テクロ株式会社

SATORI株式会社|ハイブリット型のウェビナーで参加率が向上

出典:SATORI株式会社

MAツールを提供するSATORI株式会社では、これまで対面で行っていたセミナーをオンラインへと切り替え、リードナーチャリングの最適化を図りました。従来の対面型では参加率が低く、フォローアップも属人的でバラつきがあったため、効率的な仕組み化が課題となっていました。そこで同社は、ライブ配信と録画アーカイブ配信を組み合わせたハイブリッド型ウェビナーを設計しました。リアルタイムでの参加を促しながら、都合が合わない見込み顧客にも録画視聴でアプローチできる体制を整えました。この取り組みにより、参加率や視聴完了率が大きく向上しました。さらに、フォロー体制もデジタルで一元管理できるようになり、商談件数の増加という明確な成果につながりました。オンライン施策への転換と、それに合わせた運用設計が功を奏した好事例です。

参照:2025年版|リードナーチャリング成功事例17選と失敗回避の完全ガイド

株式会社アスマーク|MAツールを組み合わせ、リード数を2倍に

出典:株式会社アスマーク

オンラインリサーチ事業を展開する株式会社アスマークでは、従来の営業主導型のアプローチだけでは限界があると感じ、ウェビナーを軸としたリードナーチャリング施策に取り組みました。同社は、月1回の定期ウェビナーを通じてBtoB企業の実務に役立つテーマを発信しました。SATORIなどのツールを活用し、参加者の行動履歴をMAに自動連携することで、興味関心に応じたフォローアップを実現しています。また、営業支援ツールや自社管理システムとのデータ連携を強化し、顧客情報の一元管理とスコアリングの最適化も実施しました。ウェビナー後の継続接点から商談化までの流れをスムーズに設計することで、アプローチ可能なリード数は約1年で2倍以上に増加しました。ウェビナーとMAツールの活用を組み合わせ、成果を出した好事例です。

参照:高確度のリード件数が1年で2倍以上に!MA活用で顧客管理からウェビナー施策までを成功させた裏側 – マーケティングオートメーションツール SATORI

以下の記事では、企業のリードナーチャリングにおける成功事例をまとめていますので、併せてご確認ください。

2025年版|リードナーチャリング成功事例17選と失敗回避の完全ガイド

セミナー後のナーチャリング施策|やって終わりにしないために

セミナーを開催するだけではリードナーチャリング施策としては不十分です。参加者との関係を継続し、商談や受注につなげるためには、セミナー後のフォロー体制をしっかり設計する必要があります。以下でそのポイントを押さえていきましょう。

スコアリングと行動データで“優先顧客”を見極める

セミナー参加後の行動データは、リードの温度感を判断するうえで非常に有効な情報源です。たとえば、セッションの視聴完了率、講演中の質問内容、アンケートへの記述回答、資料のダウンロード状況などを指標に、リードスコアリングを行います。「80%以上視聴」「アンケート記述あり」「ホワイトペーパーDL済み」などの行動が重なれば、購買意欲が高いと判断できます。これにより営業が優先してアプローチすべきリードを明確にできます。このスコアリング基準は、マーケティングと営業の部門間で事前にすり合わせておくことが重要です。認識がずれたままではフォロー精度が落ち、商談の機会を逃す恐れがあります。

興味・行動に合わせた刺さるメールを送る

セミナー後のフォローアップメールは、参加者の関心に即した内容でなければ意味がありません。「みんなに同じ案内」ではなく、「その人に必要な情報」を届けることが大切です。たとえば、営業支援ツールに関するセッションを視聴していた人には、ツールの比較資料や活用事例を送付しましょう。一方、参加だけで視聴途中離脱が見られた方には、アーカイブ配信の案内や10分でわかるダイジェスト資料を送るなど、関心レベルに応じた対応が必要です。これらの配信はステップメール機能やMAツールを活用することで、自動かつタイムリーに行えます。温度感を逃さず、適切な内容で接点を重ねることが、商談化率を高めます。

MA・CRM連携で商談化を自動で仕組み化する

セミナーで得た参加者データをMAやCRMと連携させれば、営業との連携がよりスムーズになります。たとえば、スコアが一定に達したタイミングで自動的に営業担当へアラートが送信され、スムーズに初回の接触を行うことができます。また、CRMと紐づけておくことで、どのリードがどのセミナーに参加し、どのコンテンツに反応したかといった履歴を一元管理できます。これにより、マーケティング施策ごとの効果測定や、商談化に貢献した施策も可視化できます。タイミングを逃さない仕組み化によって、リソースを無駄にせず効率的に成果を上げるリードナーチャリング体制を構築できます。

単発のセミナーで終わらせず、確実な商談へと繋げる体制を構築するために

セミナーはリードナーチャリングにおいて非常に強力な手法ですが、企画から資料制作、当日の運営、そして最も重要な「事後の個別フォロー」までを自社リソースだけで完結させ、高い精度で継続するのは容易ではありません。

多くの企業が「開催すること」自体が目的化してしまい、その後の商談化に繋がらないという課題を抱えています。

malna株式会社では、単なる運営代行ではなく、貴社が顧客から「選ばれる理由」を戦略的に設計し、成約率を最大化するセミナーマーケティングを支援します。

- malnaによるセミナー支援の強み

- 「選ばれる理由」を軸にしたコンテンツ設計

- 競合他社にはない貴社の専門性・提供価値を明確に言語化し、参加者の信頼を獲得するストーリーを構築します。

- MA・CRMを連動させたフォローアップの自動化

- セミナー後のアンケート回収から、SalesforceやHubSpotを活用したスコアリング・追客フローの構築まで一気通貫で対応し、ホットリードを逃さない仕組みを作ります。

- データ駆動の改善サイクル

- Search Consoleやアクセス解析データ、生成AIを活用したトピック分析を組み合わせ、ターゲットの関心に合わせた次回企画やリライト案をスピーディに提案します。

- 「選ばれる理由」を軸にしたコンテンツ設計

複数のパートナーを介在させない一気通貫の支援体制により、施策のズレをなくし、迅速な意思決定と実行をサポートします。

「セミナーを商談の柱にしたいが、リソースが足りない」「今のやり方で成果が出ているか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

本記事では、セミナーを活用したリードナーチャリングの流れから、フォローアップに至るまでの流れや、成功するセミナーの設計ポイント、実際に成果を上げた企業の事例を通じて、実践的なリードナーチャリングの戦略をご紹介しました。重要なのは、セミナーを単発で終わらせず、前後を含めた設計でリードと関係性を築くことが鍵です。しかし、これらを社内リソースだけで計画・実行・改善していくのは、決して容易ではありません。

malnaでは、BtoB企業に特化したマーケティング支援を通じて、「リード獲得から商談化までの仕組み化」を一貫してサポートしています。セミナーを軸とした施策設計から、MAやCRMなどのツール活用、スコアリングルールの構築、営業との連携体制の最適化まで、戦略から実行支援までをワンストップでご提供します。

「セミナーをやっているが成果につながらない」「リードナーチャリングの運用体制を見直したい」とお考えの方は、ぜひ一度malnaにご相談ください。貴社の状況に応じた最適な改善プランをご提案いたします。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る