2025.04.28

MAツールのメリットとは?業務効率化・売上UPを実現する理由と選定ポイント

「見込み顧客は獲得できているのに、育成や営業連携がうまくいかない」このような悩みを抱えていませんか?

マーケティング活動の効率化と成果向上を同時に叶える手段として、近年注目されているのがMA(マーケティングオートメーション)ツールです。

本記事では、MAツールの基礎知識から導入によるメリット・デメリット、選び方のポイント、導入事例、成功のためのステップまでを網羅的に解説します。

MAとは?

MAとは「マーケティングオートメーション」の略で、見込み客の育成や顧客とのコミュニケーションを自動化するツールです。

しかし、「SFAやCRMとどう違うのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

簡単に比較すると、SFAは主に「営業活動の支援・管理」を行い、CRMは「顧客情報の一元管理」を行うのに対し、MAは「見込み客の育成・マーケティング活動の自動化」に特化しています。

具体的には、SFAは営業担当者の商談進捗や活動履歴を管理し、営業プロセスの効率化を図るツールです。

一方、CRMは顧客の基本情報や購買履歴などを一元管理し、顧客理解を深めるためのツールです。

これに対してMAは、Webサイトの行動データやメール開封率などを分析し、顧客の興味関心に合わせた情報提供を自動化することで、見込み客を顧客へと育成する役割を担います。

例えば、「リード獲得はできているが、その後のフォローが人手不足で十分にできていない」「メールマーケティングの反応が悪く、効果的なアプローチができていない」といった課題を抱えている企業には、MAツールの導入が大きな改善をもたらす可能性があります。

MAツールを活用することで、顧客の行動や興味に合わせた適切なコミュニケーションが可能になり、結果として効率的なリード育成と売上向上を実現できるのです。

【初心者向けガイド】MAとは?基本機能から導入メリット、事例まで徹底解説 – malnaブログ ~ 社内ノウハウを発信中 ~ –

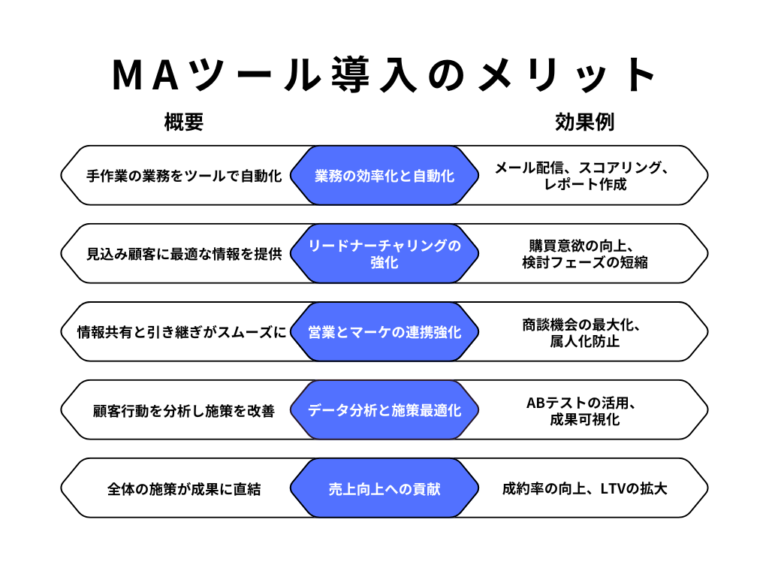

MAツール導入のメリット

MAツールを導入することで、企業はさまざまなメリットを得られます。

これらのメリットは個別に作用するものではなく、相互に影響し合いながら、最終的に企業の売上拡大や利益率向上につながります。

MAツールの導入は単なるツール追加ではなく、マーケティングと営業の在り方を根本から変革する可能性を秘めているのです。

それでは、各メリットについて詳しく見ていきましょう。

マーケティング業務の効率化と自動化

MAツールは、これまでマーケティング担当者が手作業で行っていた業務を自動化し、大幅な効率化を実現します。

たとえば、メール配信のタイミング設定や、ユーザーの行動に応じたシナリオ設計などを自動で行えるため、人的ミスが減り、作業時間も短縮されます。

加えて、スコアリングによって見込み度の高い顧客を自動的に抽出できるため、営業活動への引き渡しもスムーズになります。

業務の属人化解消にもつながります。。

リードナーチャリングの強化

見込み顧客が商品やサービスに興味を持ってから、購入を決断するまでには一定の時間がかかります。

MAツールは、その間に適切な情報をタイミングよく届けることで、購買意欲を徐々に高める「リードナーチャリング」に強みを発揮します。

具体的には、ユーザーの閲覧履歴やダウンロード資料などの行動データをもとに、パーソナライズされたメールを配信するなどの施策が可能です。

このような取り組みは、顧客との信頼関係を築き、最終的な成約率向上にも貢献します。

営業とマーケティング部門の連携強化

MAツールを導入することで、マーケティング部門が獲得・育成したリードを、営業部門へスムーズに引き継ぐ仕組みが整います。

たとえば、一定のスコアを超えたリードに対して自動で営業通知が送られるなど、適切なタイミングでのアプローチが可能になります。

また、シナリオの進捗状況や顧客の行動履歴も共有できるため、部門間の情報連携が強化され、属人化や取りこぼしのリスクも減らせます。

データ分析による施策の最適化

MAツールは、ユーザーの行動ログや反応データを蓄積し、マーケティング施策の改善に役立てられます。

たとえば、どのメール件名が開封率を上げたか、どのキャンペーンが成約につながったかといった情報を可視化できるため、施策の効果を数字で判断できます。

また、ABテストやレポート機能を活用することで、成果の高いパターンを抽出し、次回以降の施策に活かすことも容易です。

結果として、施策のPDCAサイクルが高速化され、マーケティングの精度が向上します。

結果としての売上向上

マーケティング業務の効率化やリード育成、営業連携、データ分析といった各施策が積み重なることで、最終的には売上の向上へとつながります。

たとえば、適切なリードへの絞り込みによって営業効率が上がり、成約率が向上します。

また、ナーチャリングを通じて顧客の理解が深まれば、より高単価な提案が通りやすくなり、LTV(顧客生涯価値)の向上も期待できます。

つまり、MAツールは「売上を伸ばすための投資」として、十分なリターンが見込める存在です。

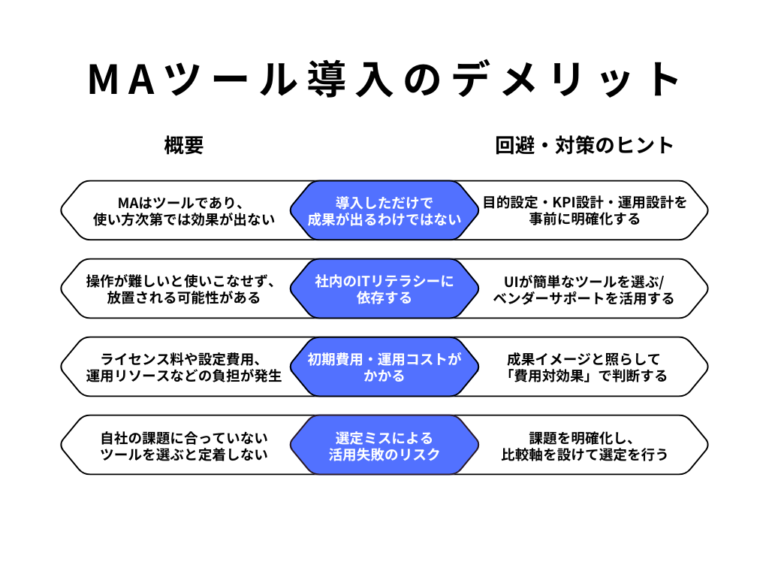

MAツール導入のデメリット

MAツールには多くのメリットがある一方で、導入・運用にはいくつかの注意点も存在します。

導入さえすれば自動的に成果が出るわけではなく、社内体制やツール選定、スキルの有無によっては逆に非効率になるリスクもあるため注意が必要です。

ここでは、MA導入にあたって事前に理解しておきたい4つの代表的なデメリットについて詳しく解説します。

これらを知ることで、導入前の準備や運用体制の整備がより具体的になるでしょう。

導入しただけで成果は出ない

MAツールはあくまで「仕組み」であり、使い方や運用次第で成果が左右されます。

単に導入しただけでは、自動的にリードが増えるわけでも、売上が上がるわけでもありません。

たとえば、ナーチャリングのシナリオ設計をしないままツールを動かしても、効果的な運用は実現できません。

成功の鍵は、目的に合った活用戦略と、社内全体での運用体制の構築にあります。

ツール任せにせず、明確なKPIと運用計画を立てた上で活用することが重要です。

社内のITリテラシーに依存する

MAツールの活用には、ある程度のITスキルが求められる場面もあります。

たとえば、シナリオの設定や外部ツールとの連携、レポートのカスタマイズなど、ツールの深い活用には操作理解が不可欠です。

特に、マーケティング部門にITスキルの高い人材がいない場合、使いこなすまでに時間がかかったり、外部サポートに依存せざるを得なかったりするケースもあります。

導入を検討する際は、UIの使いやすさやサポート体制の充実度も重要な判断基準となります。

初期費用・運用コストがかかる

MAツールは無料ではなく、導入時には初期費用、継続利用には月額費用などのコストが発生します。

特に高機能なMAツールになるほど料金も高くなる傾向があり、導入前に費用対効果を十分に検討することが必要です。

たとえば、ライセンス費用、セットアップ費用、外部サポート費用などの費用が積み重なり、年間で数十万円〜数百万円規模になるケースもあります。

ただし、これらのコストが営業効率や成約率向上によって回収できる場合も多く、単純な価格だけで判断しないことが重要です。

選定ミスによる活用失敗のリスク

数あるMAツールの中から、自社に最適なものを選ぶのは決して簡単ではありません。

もし、自社の課題やチーム構成に合わないツールを選んでしまうと、機能が使いこなせなかったり、思ったような成果が得られなかったりといった失敗につながる可能性があります。

また、解約や乗り換えにはコストや時間もかかるため、ツール選定は極めて重要なフェーズです。

導入前には、自社のマーケティング課題や活用目的を明確にし、必要な機能が備わっているか、UIやサポートが自社のレベルに合っているかなど、慎重に比較検討することが必要です。

MAが導入されている背景

近年、さまざまな企業でMAツールの導入が進んでいます。

その背景には、顧客行動の多様化や人材不足、営業とマーケティングの分断など、従来のやり方では対応しきれない課題が増えてきたことがあります。

こうした課題を解決するための「業務効率化」と「顧客体験向上」の両方を実現できる手段として注目されているのがMAです。

ここでは、MAが求められる社会的・業界的な背景について4つの観点から整理します。

顧客行動の多様化・複雑化

インターネットやSNSの普及により、顧客の購買行動は従来よりも格段に多様化しています。

自分で情報を収集し、比較・検討を行ったうえで購入に至るため、企業はその一連のプロセスに合わせたコミュニケーションを設計する必要があります。

MAツールは、こうした複雑な購買プロセスを可視化し、段階に応じたアプローチを自動化できるため、変化に対応しやすい体制を構築できます。

人手不足・効率化のニーズ

中小企業を中心に、人材不足による業務負担の増加は大きな課題となっています。

限られたリソースでマーケティング活動を効率よく行うには、業務の自動化や省力化が必要不可欠です。

MAツールは、ルーティン作業を自動で処理し、担当者が本来取り組むべき戦略的な業務に集中できる環境を整えます。

人手が足りない企業ほど、その効果は顕著に現れます。

営業とマーケティングの連携強化

これまで分断されがちだった営業部門とマーケティング部門の連携を強化することが、成約率や顧客対応力の向上に直結します。

MAツールは、リードの育成状況や行動履歴などを営業と共有できるため、商談のタイミングや内容を的確に設計可能です。

これにより、部門間の壁がなくなり、一貫した顧客対応が可能になります。

顧客体験(CX)の向上

顧客ごとに最適なタイミング・内容で情報提供ができるMAツールは、結果として顧客満足度の向上につながります。

たとえば、過去の行動履歴や属性データをもとにパーソナライズされたメールやコンテンツを配信することで、顧客は「自分に合った提案を受けている」と感じやすいです。

こうした体験の積み重ねが、顧客のロイヤルティやLTVを高める要因となります。

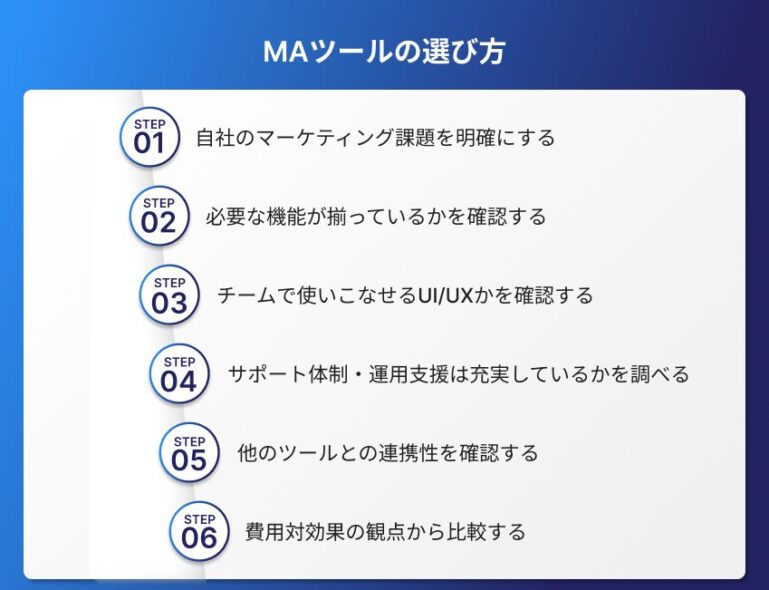

MAツールの選び方

MAツールは、導入すればすぐに成果が出る「魔法のツール」ではありません。

特に初めて導入を検討する企業にとっては、どのようなステップを踏めばよいのかが見えづらく、不安を感じる場面も多いはずです。

実際、導入段階でつまずき、活用に至らないケースも少なくありません。

そのため、「事前準備」「社内体制の整備」「継続的な運用プロセスの構築」が導入成功の鍵です。

このセクションでは、MAツールを効果的に導入・活用するために必要な6つのステップを、順を追って詳しく解説します。

各フェーズで押さえるべきポイントを理解することで、ツールのパフォーマンスを最大化し、早期に成果を出せるようになります。

自社のマーケティング課題を明確にする

まずは、自社が抱えているマーケティング課題を明確にすることが大前提です。

たとえば「新規リードの獲得に課題がある」「商談化率を上げたい」「ナーチャリングが手つかず」といった悩みによって、必要な機能や最適なツールは異なります。

現状の業務フローやKPIの達成状況を棚卸しし、どの部分にテコ入れしたいのかを整理しておくことで、ツール選定の精度が高まります。

必要な機能が揃っているかを確認する

MAツールには、メール配信、スコアリング、フォーム作成、シナリオ設計、レポート機能など、さまざまな機能があります。

自社にとって「本当に必要な機能」が何かを見極め、その機能が備わっているかを確認することが重要です。

たとえば、ウェビナー運用を強化したい場合は、イベント管理やZoom連携機能があるツールが適しています。

すべての機能を網羅する必要はなく、目的に応じて優先順位を明確にしましょう。

チームで使いこなせるUI/UXかを確認する

どれだけ高機能なツールでも、使いづらければ活用は進みません。

特に非エンジニアやマーケティング初心者が使用する場合は、直感的に操作できるUIや、日本語サポートの有無なども重要な判断材料となります。

また、操作に関するマニュアルやチュートリアルが充実しているかも確認しましょう。

ツールが「誰でも使える設計」になっているかどうかで、社内浸透のスピードが大きく変わります。

サポート体制・運用支援は充実しているかを調べる

MAツールの導入・運用では、社内だけでは対応しきれない課題に直面することがあります。

そのため、導入後も伴走してくれるサポート体制が整っているかを確認しましょう。

たとえば、チャットサポート、電話対応、専任担当の有無、定期的な運用レビューなどの支援体制があるかをチェックしてください。

また、初期設定やシナリオ作成を代行してくれる「導入支援サービス」も有効です。

他のツールとの連携性を確認する

MAツール単体で完結するケースは稀で、SFA、CRM、広告配信ツールなど、他のシステムとの連携が必要になる場面が多くあります。

たとえば、SalesforceやHubSpot、Google広告、LINE公式アカウントなどとの連携が可能かどうかは、運用効率や情報の一元管理に大きく影響します。

API対応状況や代表的な連携先の一覧を事前に確認し、自社の環境にスムーズに組み込めるかを検討しましょう。

費用対効果の観点から比較する

MAツールの費用は月額数万円から数十万円までと幅広く、単純な価格比較だけでは判断できません。

重要なのは、費用に対してどれだけの効果が見込めるかという「費用対効果」の観点です。

たとえば、月額10万円のツールであっても、見込み顧客の増加や成約率アップにつながれば、十分に投資対効果が得られます。

可能であれば、ベンダーに成功事例を確認し、自社と似た規模や業種での成果を比較材料にするのも有効です。

MAツールの成功事例紹介

実際に成果を出している企業の事例を知ることで、読者は「MAツールは本当に効果があるのか?」という不安を払拭しやすくなります。

特に、業種や規模が自社に近い企業の事例であれば、導入後のイメージも湧きやすいです。

ここでは、BtoB企業とBtoC企業それぞれの代表的な成功事例を紹介し、MAツールによって得られた成果や、導入前後での変化を具体的に説明します。

BtoB企業の成功事例

株式会社関東製作所の事例を紹介します。

関東製作所は、事業の拡大フェーズを迎える中、同社は既存取引先との関係維持を大切にしながらも、新たな顧客層の獲得にも注力する方針を決定しました。

これに合わせて、社内にマーケティング専門部署を新設しています。

リード獲得を強化すべく、マーケティングオートメーションツール「SATORI」の導入を実施し、年間の問い合わせ件数は約100件から350件超へと大幅に増加したことで、新規顧客との接点が拡大しました。

さらに、自社ウェブサイトの月間アクセス数も、導入前の約3,500セッションから1万セッション以上へと伸長。マーケティング活動全体の成果が可視化され、継続的な改善サイクルを可能にしています。

BtoC企業の成功事例

殖産ベスト株式会社では、営業力の強化と全社的な業務効率の向上を目的として、2017年6月にマーケティングオートメーションツール「Account Engagement」と、営業支援システム「Sales Cloud」の導入を決断しました。

これらはDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の中核を担う施策として位置づけられています。

導入以前は、営業担当者ごとに情報がバラバラに管理されており、社内での情報共有が難しい状況でした。

しかし、ツールの活用によって顧客や物件に関する情報が一元管理され、全店舗からリアルタイムにアクセスできる体制が整備されました。

加えて、物件情報の登録作業や営業支援に必要な事務処理も自動化されたことで、営業担当者が本来の業務である顧客対応や提案活動に集中できるようになっています。

こうした取り組みの結果として、営業一人あたりの売上は業界平均の1.6倍にまで向上しました。

DXの成果が売上実績としても表れる好例となっています。

詳しくはこちらをご覧ください。

【初心者向けガイド】MAとは?基本機能から導入メリット、事例まで徹底解説 – malnaブログ ~ 社内ノウハウを発信中 ~ – | MAツールの活用事例を紹介

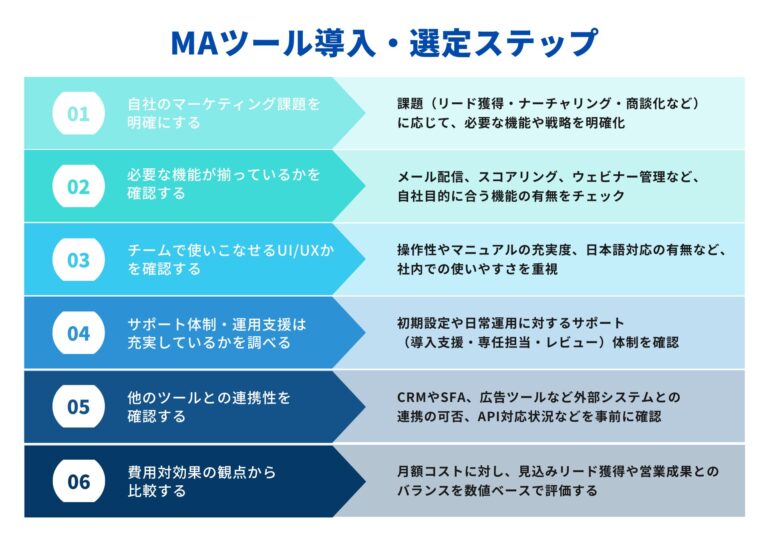

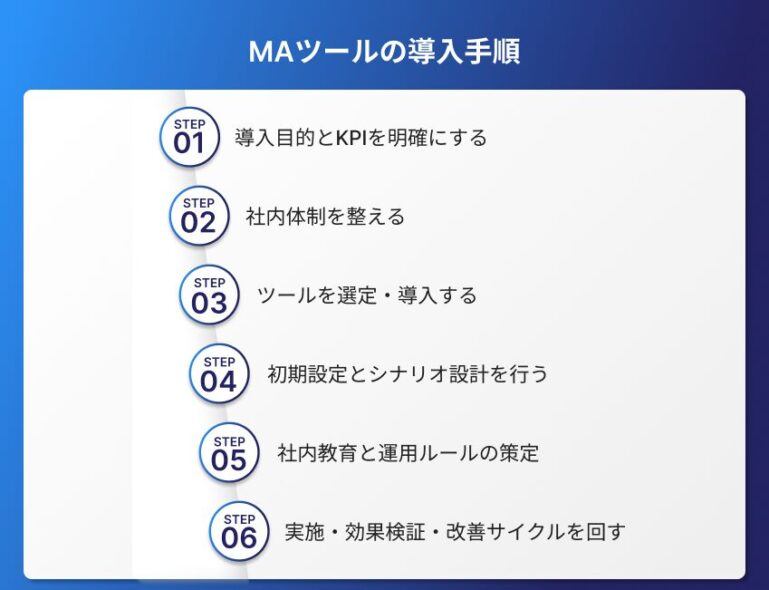

MAツールの導入手順

MAツールは、導入すればすぐに成果が出る「魔法のツール」ではありません。

特に初めて導入を検討する企業にとっては、どのようなステップを踏めばよいのかが見えづらく、不安を感じる場面も多いはずです。

実際、導入段階でつまずき、活用に至らないケースも少なくありません。

そのため、「事前準備」「社内体制の整備」「継続的な運用プロセスの構築」が導入成功の鍵です。

このセクションでは、MAツールを効果的に導入・活用するために必要な6つのステップを、順を追って詳しく解説します。

各フェーズで押さえるべきポイントを理解することで、ツールのパフォーマンスを最大化し、早期に成果を出せるようになります。

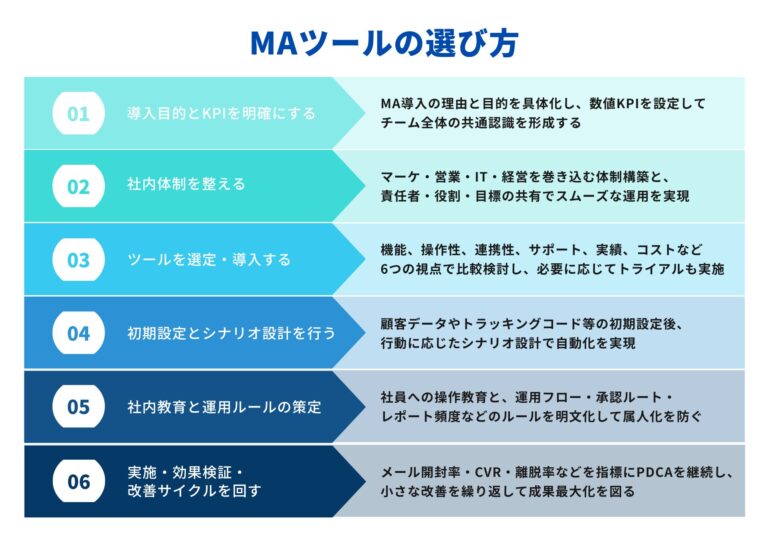

導入目的とKPIを明確にする

MA導入で最初にすべきことは、「なぜMAを導入するのか?」という目的の明確化です。

この目的が曖昧なままだと、どの機能を使えばいいのか、どの指標で成果を判断すればいいのかが分からず、社内に混乱を招いてしまいます。

たとえば、「展示会で集めた名刺を有効活用したい」「営業が追いきれない見込み客を自動で育成したい」など、実務レベルの課題からスタートしても構いません。

その上で、KPIとして「メール開封率○%以上」「リードから商談への転換率○%」といった具体的・定量的な数値目標を設定すると、関係者全体の共通認識が形成されやすくなります。

この目的とKPIが、以降のシナリオ設計やツール選定、運用ルールづくりのベースとなるため、妥協せず丁寧に時間をかけて決めることが重要です。

社内体制を整える

MAの運用は、マーケティング部門単体では完結しません。

営業部門との連携、IT部門の技術支援、経営層の理解など、組織横断的な協力体制が必要になります。

そのため、導入前に「誰が責任を持つのか」「関係者をどう巻き込むのか」を明確にした上で、社内の体制を整えることが重要です。

おすすめなのは、運用責任者(プロジェクトリーダー)を中心に、マーケ担当・営業代表・IT支援担当を含めた小規模な推進チームを設けることです。

また、各部署における役割と権限範囲を明確にし、導入後の運用負荷が特定の担当者に偏らないよう調整することも欠かせません。

さらに、社内全体に対して「なぜ今MAを導入するのか」「何を目指しているのか」を丁寧に説明し、共通理解を醸成しておくことで、導入後の浸透がスムーズになります。

ツールを選定・導入する

目的と体制が整ったら、いよいよMAツールの選定に移ります。

MAツールは数多く存在しており、それぞれ機能や価格、UI、連携可能な外部ツールが異なります。

そのため、単純に「有名だから」「安いから」といった理由で決めてしまうと、導入後に使いこなせず失敗してしまうことがリスクです。

選定の際は、以下の6点をチェックすることをおすすめします。

- 必要な機能が揃っているか

- UI/UXは誰でも使いやすいか

- 他ツール(SFA/CRMなど)との連携性

- 初期設定や導入支援のサポート体制

- 導入実績(自社と似た業種・規模)

- コストと費用対効果のバランス

また、可能であればトライアル期間を活用し、実際の画面操作を複数のメンバーで確認することで、現場視点でのフィット感を確かめられます。

選定後は、ベンダーとの打ち合わせを重ねながら、環境構築と導入作業を進めていきましょう。

初期設定とシナリオ設計を行う

ツールが導入されたら、最初に行うべき作業が「初期設定」と「シナリオ設計」です。

初期設定では、顧客データのインポート、ドメイン認証、トラッキングコードの設置、管理権限の設定など、基盤を整える作業が中心となります。

これをおろそかにすると、後々の分析や施策に支障が出るため、ベンダーと連携しながら慎重に進めましょう。

次に重要なのが、シナリオ設計です。たとえば、次のような一連の流れを具体的に設定します。

- Webサイトで資料請求 → サンクスメール送付(自動)

- 開封・クリックがあればステップメールを配信(段階的)

- 2週間以内にコンバージョンがなければ、別アプローチ(再ナーチャリング)

このように、ユーザーの行動データをトリガーにした分岐やアクションを事前に設計しておくことで、運用の自動化と最適化が実現できます。

ここで設計したシナリオは、KPIの達成に直結する施策となるため、しっかり時間をかけて作り込みましょう。

社内教育と運用ルールの策定

ツールを使いこなすには、現場のメンバーがMAツールの機能や活用の意義を理解している必要があります。そこで、導入フェーズでは社内教育の実施が欠かせません。ベンダーが提供するオンボーディングプログラムやeラーニング、マニュアル、個別トレーニングなどを活用し、操作習得の時間をしっかり確保しましょう。

加えて、チーム全体で安定的に運用していくために「運用ルール」を以下のような項目を明文化しておくことが重要です。

- シナリオの変更フローと承認ルート

- 定期的なレポート提出のフォーマット

- リードのスコア確認の頻度とタイミング

これらの運用指針を共有することで、属人化を防ぎ、チーム全体で再現性の高い施策運用ができるようになります。

実施・効果検証・改善サイクルを回す

MA導入の本当の勝負は、「導入後」にあります。

施策を実施したら終わりではなく、その成果を定期的に検証し、改善していくPDCAサイクルをしっかり回すことで、徐々に成果が積み上がっていきます。

たとえば、以下のような施策検証が効果的です。

- メールの開封率が低ければ、件名や配信タイミングを変更

- コンバージョン率が低ければ、LPの構成や導線を見直す

- 顧客離脱率が高ければ、育成シナリオを短縮する

このような「小さな改善」を繰り返すことで、MAの精度は磨かれていきます。

また、改善内容や結果は必ずチーム内で共有し、ナレッジとして蓄積していくことが、持続的な成果の鍵となります。

MA導入時の注意点

MAツールは非常に多機能で、マーケティング活動の自動化や効率化に大きな効果をもたらす一方で、導入や運用のやり方を誤ると、期待した成果を得られないケースも少なくありません。

事実、「導入したがうまく活用できず、結局使われなくなった」「特定の担当者しか操作できない状況になった」など、いわゆる“宝の持ち腐れ”状態に陥る企業も多いのが現実です。

これらの失敗を回避するには、導入前・導入時・運用フェーズにおいて、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

ここでは、特に見落とされがちでありながら、成果に直結しやすい3つの注意点を取り上げ、それぞれのリスクと対策について具体的に解説します。

運用フローを定義する

MAツールは自由度が高く、カスタマイズ性に優れているからこそ、「何を、誰が、いつ、どうやって」行うかという運用フローを明確に定義しておかなければ、現場が混乱する原因になります。

シナリオの作成・配信のタイミング・効果測定・改善のサイクルなど、各作業における役割分担が不明瞭だと、施策が滞ったり、実施タイミングを逃したりする恐れがあります。

たとえば、「営業部からのフィードバックをもとにマーケがシナリオを変更する場合、その承認は誰が行うのか?」「効果レポートは週次で誰がまとめ、誰が見るのか?」といった細かなルールをあらかじめ決めておくことが重要です。

これにより、属人化を防ぎ、誰でも再現可能なチーム運用が実現できます。

業務マニュアルの整備や、運用手順を明文化したドキュメント(チェックリストや運用ガイド)を作成しておくと、新メンバーのオンボーディングにも役立ち、長期的に安定した運用が可能になります。

データ整備を後回しにしない

MAツールは「データに基づいて動く」仕組みである以上、入力されるデータの質が低ければ、出てくる成果も低くなります。

特に、既存の顧客データベースをそのまま移行する場合は要注意です。

重複データ、古い情報、不完全な項目があると、ターゲティングやスコアリングの精度が著しく下がり、配信エラーや誤配信、無意味なアプローチを引き起こしてしまいます。

たとえば、会社名の表記ゆれ(「株式会社ABC」と「ABC株式会社」など)や、部署名の入力漏れ、メールアドレスの重複などが残っていると、セグメント配信が意図しない結果になることがあります。

こうしたリスクを避けるためにも、導入フェーズで必ず「データクレンジング(整理・整形)」を行うことがおすすめです。

さらに、ターゲット層に応じてセグメントの切り口(業種、役職、過去の行動など)を定義し、セグメント別に使いやすい形式でデータを整理することが、運用初期からの成功率を高める鍵になります。

情報共有とフィードバックの仕組みを作る

MAツールの運用は、マーケティング部門だけで完結するものではありません。

営業、カスタマーサポート、経営企画など複数の部門と密接に関わる業務が多く、情報の共有と相互理解がなければ、思うような成果が出にくくなります。

たとえば、マーケティング施策で生成されたリードが、営業部門に適切なタイミングで引き渡されないと、商談につながる可能性は低くなりやすいです。

逆に、営業側から「最近のリードの質が高い」「この条件のリードは優先度が低い」といったフィードバックがあることで、スコアリングやシナリオを改善できるチャンスにもなります。

このような改善の好循環を生むには、部門間での定期的な情報共有の場を設けることが有効です。

小さな成功体験を社内で共有することで、利用率や協力度が高まり、継続的な成果につながっていきます。

まとめ

MAツールは、業務効率化や売上アップといったビジネス成果を支える強力な仕組みです。

ただし、導入すれば自動的に成果が出るわけではなく、目的設計や社内体制の整備、継続的な運用が欠かせません。

MAツールは適切に活用すれば、マーケティング活動の効率化と売上向上を同時に実現できる強力な武器になります。しかし、その多機能さゆえに「自社に最適なツールはどれか」「導入から運用まで、どう進めれば成功するのか」といった疑問や不安を抱える方も少なくないでしょう。

もし、MAツールの選定や導入、具体的な活用方法でお困りでしたら、ぜひmalnaにご相談ください。貴社の課題や目標に合わせた最適なMA戦略をご提案し、ツール選定から導入後の運用、効果検証まで、一貫してサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る