2025.05.30

BtoBリードナーチャリングで成果を出す4つのステップ|事例・ツール活用も紹介

BtoBマーケティングに取り組む担当者の多くが、「リードは集まっているのに、商談につながらない」といった課題に直面しています。

リード獲得(リードジェネレーション)には力を入れているものの、その後の顧客との関係づくりや、商談への橋渡しがうまくいかず、成果につながらない──そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

私自身も、過去にBtoB商材を扱う中で、MAツールの導入やコンテンツ配信を試みたものの、リードが営業にうまくつながらず、「温度感が不明なまま放置される」ことが何度もありました。

そこで注目したのが、リードナーチャリングというプロセスです。単に情報を届けるだけでなく、「関係を育てる仕組み」として機能させることが、営業成果に直結するカギであると感じました。

本記事では、BtoB領域でリードナーチャリングを効果的に実践するための基本知識を中心に解説していきます。

ツールや体制が整っていない企業でも取り組めるよう、専門用語を避けながら、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。ナーチャリングを“自社にとって使える施策”として落とし込むヒントを、ぜひ見つけてください。

リードナーチャリングとは?

BtoBマーケティングにおけるリードナーチャリングとは、購入検討段階にある見込み顧客と中長期的な関係を築きながら、受注に向けた心理的ハードルを段階的に下げていくプロセスを指します。

特にBtoB領域では、複数の関係者が関与する複雑な意思決定が行われるため、単発のアプローチでは信頼形成や提案のタイミングを逃しがちです。x

このため、ナーチャリングの目的は「適切な営業介入のタイミングを見極め、確度の高い商談へつなげること」にあります。顧客の興味関心や行動データをもとに関係性を深めることで、営業活動の精度と効率を高める基盤が整います。

リードナーチャリングの基本的な概念については、こちらの記事をご覧ください。

はじめてのリードナーチャリング|意味・重要性・失敗リスクをやさしく解説

BtoBマーケティングにおけるリードナーチャリングの役割

BtoBにおいては、購入プロセスが複雑であるため、ナーチャリングの重要性は非常に高まります。以下のような役割を果たします。

- 情報提供による信頼構築:自社の専門性を示し、信頼関係を築く

- 購買ステージの把握と対応:顧客の関心度に応じた情報提供で離脱を防止

- 営業部門との連携強化:ホットリードを見極め、非効率なアプローチを削減

このように、マーケティングから営業への架け橋となるプロセスが、BtoBマーケティングの成功を左右します。

リードジェネレーションとの違い

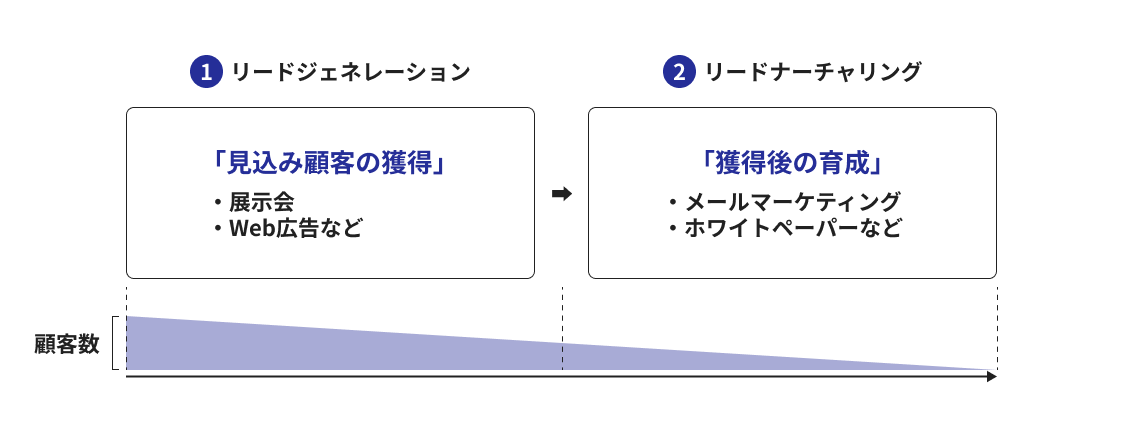

リードジェネレーションは「見込み顧客の獲得」に重点を置くのに対し、リードナーチャリングは「獲得後の育成」が目的です。

たとえば、展示会やWeb広告から集まったリードは、必ずしもすぐに商談に至るとは限りません。そこで、メールマーケティングやホワイトペーパーなどを活用し、段階的に関心を高めていく必要があります。

このように、リードナーチャリングはジェネレーション後の「第二ステージ」として、継続的な関係構築を担います。

BtoBマーケティング施策の4プロセス【企業の実行計画】

リードナーチャリングを成功に導くためには、単に「見込み顧客を集めて営業に引き渡す」だけでなく、その過程を明確なプロセスに分解し、各段階で適切な施策を講じる必要があります。

ここでは、企業視点で設計すべき4つのプロセスについて、それぞれの目的・具体施策・注意点を含めて解説します。

プロセス1:リードジェネレーション(見込み顧客獲得)

リードジェネレーションの目的は、潜在的なニーズを持つ見込み顧客を自社に関心を持つ状態で集めることであり、具体的な施策としてはホワイトペーパーやeBookのダウンロード訴求、セミナー・ウェビナーの開催と集客、SEO・広告・SNSを活用したトラフィック獲得、Webフォームやチャットボットの設置などが挙げられます。

BtoBでは検討期間が長く複数の意思決定者が関与するため、単発的な接点ではなく継続的にアプローチできるリード情報を取得することが鍵となり、ここで収集したリードは以降のプロセスで適切に育成されることで商談や受注へとつながります。

プロセス2:リードナーチャリング(関係構築・信頼獲得)

リードナーチャリングの目的は、獲得したリードに対して段階的に価値ある情報を提供し購買意欲を育てることであり、施策としてはステップメールによるシナリオ配信、ブログ記事の案内や更新通知、導入事例や業界トレンドをテーマにしたセミナー案内などがあります。

この段階では「今すぐ導入は考えていないが情報収集中」という層にもアプローチが必要であり、顧客の業界課題やニーズに応じてコンテンツを最適化し、「この会社は信頼できそう」「詳しそう」と思わせることが最重要で、焦らず信頼を醸成する姿勢が成果を左右します。

プロセス3:リードクオリフィケーション(有望リード選別)

目的

収集したリードの中から、商談・受注の可能性が高い「ホットリード」を見極める。

施策例

- MAツールを活用したスコアリング(行動・属性)

- 特定のアクション(例:価格ページ訪問、資料請求)をトリガーに設定

- 担当者の役職・企業規模など静的情報によるフィルタリング

営業リソースは有限であり、「確度の高い相手に効率よくアプローチする」ことが求められます。MAツールによってリードの行動履歴や反応を可視化し、スコアに応じた優先度設定を行うことで、営業効率と受注率が大きく改善します。

プロセス4:クロージング(営業引き渡し・受注)

リードクオリフィケーションの目的は、収集したリードの中から商談・受注の可能性が高いホットリードを見極めることであり、施策としてはMAツールを活用した行動・属性によるスコアリング、価格ページ訪問や資料請求といった特定アクションをトリガーに設定する方法、担当者の役職や企業規模など静的情報によるフィルタリングなどがあります。

営業リソースは有限であり確度の高い相手に効率よくアプローチすることが求められるため、MAツールによってリードの行動履歴や反応を可視化しスコアに応じた優先度設定を行うことで、営業効率と受注率を大きく改善できます。

心理フェーズから考える導線設計

見込み顧客は、「認知 → 関心 → 比較 → 行動」という心理的プロセスを経て購買に至ります。本章では、それぞれの心理フェーズにおいて、顧客が求める情報・接点・コンテンツをどう設計すべきかを解説します。

認知獲得フェーズ

認知獲得フェーズにおける顧客心理は「自社の課題に合う製品やサービスがあるか知りたい」「この分野でどんな企業があるのか知らない」という状態であり、このフェーズの目的は自社の存在を知ってもらい認知してもらうことです。

有効な施策としてはSEO対策を施したブログ記事、業界トレンドや課題提起をテーマにしたSNS投稿、リスティング広告やバナー広告などのWeb広告、業界系メディアでの記事露出やコラム寄稿などがあります。

このフェーズでは見込み顧客はまだ課題を漠然と認識している程度であり製品名や企業名は知られていないケースが多いため、今すぐ売り込むのではなく業界の信頼できる情報源として関心を引くことが大切であり、SEOやSNSなどでコンテンツを届け自然に指名検索される状態を目指します。

関心育成フェーズ

関心育成フェーズにおける顧客心理は「この企業のサービス、ちょっと気になる」「うちの課題に近いことを言っている」という状態であり、このフェーズの目的は興味・関心を深めてもらい自社の提供価値に納得感を持ってもらうことです。

有効な施策としては導入メリットや運用事例をまとめたホワイトペーパー、行動履歴に基づくセグメント別のメールマーケティング、オンラインセミナーやウェビナーでの課題解決提案などがあります。

この段階では顧客が具体的な課題を感じ始めており情報収集にも積極的になっているため、価値のあるコンテンツを通じて「役に立つ企業」「信頼できる専門家」と認識されることが重要であり、メールやセミナーでの継続的な接点が後の比較フェーズへの移行をスムーズにします。

比較検討フェーズ

比較検討フェーズにおける顧客心理は「他社と比較したときどこが優れているのか見極めたい」「提案内容に納得できるか確認したい」という状態であり、このフェーズの目的は競合との違いや優位性を理解してもらい選定候補として残ることです。

有効な施策としては価格や機能などの比較表、他社導入事例や成功事例の提示、よくある質問や評価サイト・レビューの紹介などがあります。

このフェーズでは候補企業の絞り込みが行われているため、明確な差別化ポイントを示し「なぜ当社なのか」を論理的に説明できることがカギであり、事例紹介や資料比較など導入後の具体イメージを促すコンテンツを用意することが重要です。

行動・購入フェーズ

行動・購入フェーズにおける顧客心理は「最終確認が済めば導入したい」「最後のひと押しが欲しい」という状態であり、このフェーズの目的は意思決定を後押しし導入に踏み切ってもらうことです。

有効な施策としては製品デモや無料トライアルの提供、営業担当との個別相談やフォローアップ、契約から導入・運用サポートまでの全体像を示す導入フローの提示などがあります。

導入決定の直前段階では不安の払拭と導入後のイメージ形成が決め手となるため、営業やサポート部門が登場し細やかなサポート体制を示すことで「この会社なら安心して任せられる」と思ってもらうことが最終的な行動に直結します。

高精度なリード分類とスコアリング設計でナーチャリング効率を最大化

ナーチャリング施策の運用精度を上げるうえで、セグメンテーションとスコアリングの高度化は不可欠です。

単純な属性分けや一律スコアでは、顧客の多様な関心・行動を捉えきれず、営業アクションに直結しないケースが増えてしまいます。

本章では、商談確度の高いリードを確実に特定し、アクション設計まで一気通貫でつなげるためのリード分類手法を解説します。

属性×行動の多層セグメント設計

リード分類においては、「どのような属性の人物が」「どのタイミングで」「どの情報に反応したか」を把握する必要があります。

特に以下の3階層に分けて設計することで、施策の精度が大きく向上します。

| セグメント軸 | 内容例 |

| 企業属性 | 業界、年商、従業員規模、拠点数、導入済みツールなど |

| 担当者属性 | 部署、職種、役職、予算権限の有無、決裁者か否か |

| 行動履歴 | 指定ページの滞在履歴、資料DL種別、動画再生回数、セミナー参加状況 |

このように構造化することで、営業部門へのインサイト提供にもつながり、接触時のトーク精度も上がります。

スコアリングモデルの精緻化と運用方針

リードスコアリングでは、「行動スコア」と「属性スコア」の両面で評価を行い、MAでリアルタイムにスコアを変動させていく設計が理想です。

- 行動スコア: 特定コンテンツ閲覧、セミナー出席、メールクリック、フォーム送信などの積極性を反映

- 属性スコア: 年商・役職・業界など静的な要素を定量化し、対象リードの質を可視化

- しきい値設計: スコアの累積値によって、即時アプローチ対象(ホットリード)か、継続ナーチャリング対象かを分岐

このスコア設計は、マーケティングと営業の合意のもとで定義し、営業連携のトリガー条件として活用することが肝要です。

セグメント×スコア別アクションマトリクスの構築

単なる分類ではなく、「分類 × 確度」によるアプローチマトリクスを設計することで、対応優先度と手法の標準化が可能になります。

| スコア/属性 | 大企業・決裁者層 | 中堅・担当者層 | 潜在層・情報収集中 |

| 高スコア | 即時営業アプローチ/インサイド経由で提案 | 営業化候補としてISフォロー | 専門資料送付・イベント招待 |

| 中スコア | ケーススタディ提示・セミナー誘導 | 比較コンテンツ+FAQ配信 | ホワイトペーパー連投 |

| 低スコア | 関連業界トレンド共有 | メルマガで関心喚起 | データストックのみ/非接触保留 |

このように、MAツール上のスコアとCRMの営業ステータスを連携させることで、属人的な判断を排除し、営業対応の自動化・標準化を支援できます。

マーケティングオートメーション(MA)ツールの選定と活用

リードナーチャリングを効率化・高度化するには、マーケティングオートメーション(MA)ツールの導入が不可欠です。ただし、ツールを導入するだけでは十分な成果は得られません。目的に応じた機能の活用と、社内の運用体制の構築が求められます。ここでは、MAツールの特徴や選び方、活用のポイントを解説します。

見込み顧客育成を加速するMAツール活用の考え方

BtoBマーケティングにおけるリードナーチャリングでは、限られた人的リソースで高精度な対応を行うために、マーケティングオートメーション(MA)ツールの導入が効果的です。

MAは単なる「一斉メール配信ツール」ではなく、顧客の行動データを起点にナーチャリングシナリオを自動で展開できる仕組みです。導入により、以下のような運用が実現可能になります。

- 関心フェーズに応じたシナリオ型メールの自動配信

- サイト閲覧・資料DLなどのアクションに基づくスコアリング

- 高スコアリードを営業に通知し、ホットな状態で引き渡し

- CRMと連携し、商談ステータスや履歴をマーケにフィードバック

特にBtoB領域では、商談までに複数回の接触が必要となるため、「誰に・いつ・何を届けるか」を自動で設計・最適化できることは大きな強みです。

MAツールは単なる自動化手段ではなく、「営業の動きを支えるマーケ施策の中枢」として機能させる視点が重要になります。

BtoB向けMAツールの比較と選定ポイント

BtoBに適したMAツールは、長期的な顧客関係の構築を重視した設計がされています。代表的なツールには以下のようなものがあります。

| ツール名 | 特徴 |

| HubSpot | 無料版あり、使いやすさに定評 |

| Marketo Engage | 高度なスコアリングとセグメント管理が可能 |

| SATORI | 日本企業に特化、サポートが充実 |

| BowNow | 無料プランで中小企業向けに最適 |

選定時は、「自社のマーケティング体制」「営業との連携レベル」「操作性」「サポート体制」などを基準に比較検討することが重要です。

MAツール導入時の注意点と成功のコツ

MAツール導入で失敗する要因の多くは、「使いこなせない」「目的が曖昧」「営業と連携できていない」などです。以下のポイントを押さえることで、導入の成功率が高まります。

- 目的を明確にしたうえでKPIを設定

- 小さく始めて段階的に運用範囲を拡大

- 営業部門と初期段階から連携し、情報共有を促進

運用定着には社内教育やマニュアル整備も欠かせません。

「戦略の立て方はわかった。でも、自社でやり切るための『独自の強み』と『体制』はありますか?」

B2Bにおけるリードナーチャリングを成功させ、検討度の高い商談を生み出すためには、単に定期的な情報発信を行うだけでは不十分です。競合他社がひしめく中で、顧客から「この会社なら信頼できそうだ」と思わせる『選ばれる理由』を戦略的に設計することこそが、成果を左右する本質的なポイントとなります。

多くの企業が、自社の強みを客観的に言語化できないまま運用を始めたり、実務リソースの不足により「やりっぱなし」の状態に陥ったりして、本来得られるはずの利益を逃しています,。

malna株式会社では、貴社独自の専門性や提供価値を言語化する戦略立案から、ターゲットの信頼を勝ち取るコンテンツ制作、さらにはSalesforceやHubSpotを活用したCRM/MAツールの実運用まで、一気通貫でサポートします。

- 「選ばれる理由」の言語化

- 「専門性・提供価値・信頼性」の3軸から貴社の強みを分析し、顧客に刺さる「成約の柱」を共に構築します。

- 一気通貫の支援によるスピード実行

- 戦略立案から実務までを弊社が担うため、媒体ごとにパートナーを分ける手間を省き、迅速な意思決定と施策展開が可能です。

- データに基づく持続的な集客基盤の構築

- 広告や外部プラットフォームに依存しすぎず、長期的に安定して質の高いリードを育成・獲得し続ける「自社独自の仕組み」を整えます。

「何から手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。まずは貴社の現状の課題をお聞かせください。

営業連携と体制を構築する

ナーチャリング施策を全社的に機能させるためには、マーケティング部門と営業部門が「個別の連携」にとどまらず、継続的に連動する体制づくりが不可欠です。両部門が共通のゴールを持ち、評価指標やプロセスを組織全体で共有することが、成果最大化の土台となります。

部門横断のナーチャリング運用体制の設計

効果的な連携には、マーケティングと営業の間で「情報」「タイミング」「責任範囲」に関する明確なルールが必要です。

具体的には、以下のような体制構築が求められます。

- MA/CRMを活用したリアルタイムなステータス共有(例:閲覧履歴、資料請求、滞在時間など)

- 商談化の可否に関する判断基準の明文化(例:MQLからSQL移行時のスコア条件)

- 部門間での合意に基づくナーチャリングフェーズ別の対応フロー設計

- 部署間で発生する“責任のグレーゾーン”をなくす運用ガイドラインの整備

情報連携の精度を高める実務プロセス

ツールを導入するだけでは連携は機能しません。実際の業務レベルで必要となるのは、以下のような情報の循環設計です。

- 営業担当者によるリード接触履歴のログ共有(CRM記録)

- 商談結果や失注理由のデータ収集と分類、マーケ施策へのフィードバック

- コンテンツ閲覧状況やセミナー参加履歴など、行動データの可視化と通知設定

- インサイドセールスやカスタマーサクセス部門との三者連携による情報統合

こうした仕組みを定例ミーティングや共通ダッシュボードに落とし込むことで、情報格差のない一貫した対応が可能になります。

定量評価に基づいた部門間KPIマネジメント

マーケティングと営業が異なる指標で動いていると、意識や優先度がずれてしまい、組織全体としての意思決定に一貫性がなくなります。

このズレを防ぐためには、評価指標を部門横断で統一することが重要です。

導入が推奨される代表的な共通KPI

- MQL数(マーケティングから営業に移行した有望リードの数)

- SQL数(営業が有効と判断したリードの数)

- 商談化率、受注率、失注率

- リード獲得から受注までのリードタイム

フォロー未実施リードの比率

これらの指標を定例会などで共有・レビューすることで、ナーチャリングの運用精度と営業成果の両方を継続的に改善できます。す。

成功事例5選に学ぶリードナーチャリングの実践

理論や手法だけでなく、実際に成果を出している企業の事例から学ぶことで、リードナーチャリングの具体的なイメージが掴めます。ここでは、さまざまな業界で成功した5つの事例を紹介し、それぞれの課題・施策・成果を簡潔にまとめます。

成功事例1:株式会社kubell

出展元:株式会社kubell

| 業種 | ビジネスチャットツールの提供 |

| 課題 | 有料プランへの転換率が低く、リードへの適切なアプローチが不足 |

| 施策 | MAツールを活用し、顧客のステージごとにアプローチ内容を変更。営業と連携したフローを整備 |

| 成果 | 受注率が従来の5倍に向上し、ナーチャリング体制が定着 |

kubell社の成功の鍵は、部門間の連携とナーチャリングシナリオの明確化にあります。営業とマーケティングが情報を共有し、リードの状態に応じた適切な施策を実行したことで、商談につながる確率が飛躍的に向上しました。

成功事例2:株式会社キトー

出展元:株式会社キトー

| 業種 | ホイストメーカー(製造業) |

| 課題 | 顧客ニーズを直接把握できず、営業機会を逃していた |

| 施策 | MAツール導入とWebフォーム整備で、資料DLや問い合わせを促進 |

| 成果 | 資料DL数が月500件、問い合わせが月200件に増加 |

キトー社は、オフライン中心だった顧客接点をWeb上に移行し、デジタルによるリード収集を強化しました。結果として、見込み客のニーズを可視化し、営業活動の質が向上した好例です。

成功事例3:株式会社ベーシック

出展元:株式会社ベーシック

| 業種 | マーケティング支援ツール「ferret One」の提供 |

| 課題 | イベント獲得リードの検討度が低く、商談につながらなかった |

| 施策 | ホワイトペーパーとメール配信を活用した情報提供で関心を育成 |

| 成果 | 1か月で短期受注を獲得、商談スピードが加速 |

ベーシック社の取り組みでは、低温度のリードに対して段階的な教育を行い、自然に商談へと導くことに成功しました。検討度の低いリードも、適切な情報提供で受注へと導けることを示す事例です。

成功事例4:株式会社エイトレッド

出展元:株式会社エイトレッド

| 業種 | ワークフローシステムの開発・提供 |

| 課題 | Web経由のリード管理が不十分で、営業との連携に支障 |

| 施策 | MAツールでリードの可視化と営業へのデータ共有を徹底 |

| 成果 | リード数6倍、商談数3.4倍に増加。営業効率も大幅改善 |

エイトレッド社では、データドリブンな営業支援を推進したことが大きな成果につながりました。Web行動データを活用した営業支援が、受注確度を高める重要な要素となります。

成功事例5:株式会社マイナビ

出展元:株式会社マイナビ

| 業種 | 人材・情報サービス |

| 課題 | ホットリードの定義が不明確でリードの引き継ぎが不明確だった |

| 施策 | 三部門間でホットリードの定義統一と再ナーチャリング体制を構築 |

| 成果 | 商談数が1.5倍に増加し、組織横断の成果が実現 |

マイナビ社は、マーケ・インサイドセールス・営業の三部門が連携し、定義の明確化とプロセス整備を図ることで、全体のナーチャリング効果を底上げしました。組織間連携のモデルケースといえる事例です。

このように、業種や課題が異なる各社でも、リードナーチャリングの基本を押さえた戦略的アプローチによって、成果を上げることが可能です。

リードナーチャリングの事例については、こちらの記事をご覧ください。

2025年版|リードナーチャリング成功事例17選と失敗回避の完全ガイド

リードナーチャリング施策が機能しない原因と対処法

リードナーチャリングに取り組む企業の中には、「実施しているのに成果が出ない」「商談に結びつかない」といった課題を抱えるケースも少なくありません。

本章では、ナーチャリングの各フェーズで起こりやすい失敗パターンとその対応策を整理します。

リード獲得段階での課題と対応

ナーチャリングの起点は、適切なターゲットからのリード獲得です。しかし、「リードは集まっているが質が伴わない」と感じる場合は、集客設計の見直しが必要です。

主な課題

- 想定するターゲットが不明確で、関心の薄い層ばかりが集まっている

- コンテンツ内容がユーザーの検索意図と乖離している

- 資料請求や問い合わせにつなげる導線が設計されていない

改善アプローチ

- ペルソナ設計を再定義し、広告やSEO施策の対象を精緻化する

- 検索ニーズを踏まえたテーマ選定と構成で記事・資料を最適化する

- 各コンテンツに明確なCVポイント(例:フォーム送信、セミナー申込)を設ける

育成フェーズでの設計不備と改善策

リード獲得後、ただちに営業に引き渡すのではなく、段階的に関係性を深めるプロセスが求められます。この育成段階での戦略不足が、歩留まりの低下を招く原因となることもあります。

主な課題

- コンテンツの種類や提供頻度が不十分

- フェーズに応じた配信シナリオが設計されていない

- リードの関心度に対して情報の精度が合っていない

改善アプローチ

- ジャーニー設計に基づき、段階別に必要な資料・動画等を準備

- MAツールを活用し、セグメント単位でのシナリオ設計・配信を行う

- 単発配信にとどまらず、ウェビナーやイベント招待など、接点を多様化する

営業連携・引き渡しフェーズでの障壁と対処法

ナーチャリングを通じて関心度を高めたリードを、営業が確実にフォローできる状態にすることが最終目的です。部門間連携が不十分だと、確度の高いリードでも機会損失につながります。

主な課題

- MAツール導入後も運用が定着していない

- 営業引き継ぎの基準やタイミングが不明確

- マーケティング活動の内容が営業部門に共有されていない

改善アプローチ

- 運用ルールと目的を明文化し、社内説明会などで早期から浸透を図る

- 営業とマーケで定期的な連携ミーティングを実施し、フィードバックを循環させる

- KPIや商談履歴などの指標を部門間で共有し、成果を可視化する仕組みを整備する

まとめ

リードナーチャリングは、BtoBマーケティングにおける中長期の成果を支える重要な基盤です。単に情報を届けるだけでなく、購買心理や行動データに応じて施策を最適化し、営業活動との連携を強化していくことが成果創出のカギとなります。

特に、フェーズ別コンテンツの設計、MA・CRMによるスコア管理、部門間でのKPI共有などを体系的に実行することで、ナーチャリングは「属人的な対応」から「仕組み化されたプロセス」へと進化します。短期的な施策で成果が見えにくい分野だからこそ、設計・運用・評価を一貫して整えることが求められます。

自社の顧客構造や営業体制に最適化されたナーチャリング体制を構築したい場合は、malna株式会社までご相談ください。戦略策定から体制構築、運用定着までを見据えた実践的なサポートをご提供します。

- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る