オウンドメディアとは企業が自社で運営するメディアで、既に多くの企業が自社の目的達成の手段として展開しています。このような風潮を受け、オウンドメディアに興味を持った方も多いのではないでしょうか。ここではオウンドメディアについて、特徴やメリット、既存メディアとの違いを説明します。オウンドメディアの運営に興味を持っている方だけではなく、まずはオウンドメディアを知りたい方も是非ご覧ください。

オウンドメディアとは

オウンドメディアとは、広義では「自社で運営するサイト」ですが、公式ホームページとは異なる目的で運営されています。

まずは具体的にオウンドメディアを把握していただくために、以下の3つの角度から解説します。

- オウンドメディアの定義

- 何がオウンドメディアに入るのか

- 第三者が運営するプラットフォームとの違い

これらの特徴を把握することで「オウンドメディアとは」が見えてくるはずです。

オウンドメディアの定義

オウンドメディアとは企業が自社で所有・運営するメディアのことを指します。

具体的には自社のブログ、ウェブサイト、メールマガジン、SNSアカウント等で、広告費をかけて他社メディアに掲載するのではなく、自社で情報を発信することで顧客との接点を築く手法です。

オウンドメディアの大きな特徴は「企業が自由に発信内容を決められる」点にあります。

第三者が運営するプラットフォームに広告を出す場合、制約が多い点に加え、遵守が絶対です。

そのため企業の伝えたい内容を十分に発信できないこともあります。一方、自社メディアとなるオウンドメディアであれば、ターゲット層に最適なコンテンツを提供し、長期的な関係構築が可能になります。

何がオウンドメディアに入るのか

オウンドメディアは「自社で運営するメディア」だとお伝えしましたが、実際に運営されているオウンドメディアのタイプとして、以下のような種類があります。

- ブログ・コラムサイト(企業公式ブログなど)

- ブランドサイト(企業の公式ウェブサイト)

- ホワイトペーパー・Ebook(ダウンロード資料)

- メールマガジン・ニュースレター

- SNSアカウント

これらのメディアを適切に活用することで企業は一方的な情報発信ではなく、双方向のコミュニケーションを実現できます。

また、どれか一つを選んで運営するだけではなく、組み合わせてオウンドメディアを運営するケースもあります。ブランドサイト内にブログ・コラムサイトを用意し、かつSNSアカウントも運用するなど、組み合わせ方法は多種多様です。

第三者が運営するプラットフォームとの違い

第三者が運営するプラットフォームとは第三者が運営するプラットフォームで、第三者が運営するプラットフォームが提供している広告枠を購入して掲載する形が主流です。

一方、オウンドメディアは自社で所有・運営するため、広告枠の購入は不要です。広告費をかけずに情報発信が可能であり、コンテンツが増えることで長期的な資産となる特徴があります。

さらに広告には審査があります。広告のガイドラインに反する形での情報発信は不可能ですが、オウンドメディアは自社が発信する内容を自由に決めることができます。

第三者が運営するプラットフォームに広告を出稿すると一時的な集客は見込めますし、第三者が運営するプラットフォームが大規模であればあるほど、広告を通して自社の知名度アップにつながります。ただし掲載期間が終了すればいずれは効果がなくなります。

一方、オウンドメディアは一度コンテンツを作成すれば自社で削除しない限り、永遠に人の目に触れることになります。結果、長期間にわたって価値を生み出し続けることができます。

ただし、広告は短期間でアピールが可能です。時間をかけてコンテンツを育てるオウンドメディアに対し、費用を出すことで短期間で自社をアピールできる点は第三者が運営するプラットフォームの強みです。

なぜ多くの企業はオウンドメディアを立ち上げるのか

オウンドメディアはもはや珍しいものではありません。多くの企業がオウンドメディアを立ち上げ、それぞれ目的達成のために運用していますが、その理由として主に以下の4つが挙げられます。

- 広告依存から脱却できる

- 得られるリターンが多い

- 資産になる側面がある

- 事業成長以外にも付加価値がある

それぞれについて、詳しく説明していきましょう。

広告依存から脱却できる

従来の第三者が運営するプラットフォームを活用する場合、一定の広告費用を支払い続けない限り集客を維持できません。また、あくまでも「間借り」なので、長期間広告を掲載しても決して自社のスペースにはなりません。一方、オウンドメディアはコンテンツが蓄積されることで、自社のみでの長期的な集客が可能になります。

例えば、SEOを意識した記事を定期的に更新すれば、Googleなどの検索エンジンで上位表示される可能性が高まり、広告費をかけずに新規顧客を獲得できます。SNSで積極的にユーザーとコミュニケーションを取ることで、フォロワーを増やすことで発信力が高まります。これにより広告依存体質から脱却し、安定した集客基盤を築くことが可能となります。

得られるリターンが多い

オウンドメディアはリード(見込み客)獲得、知名度向上、SEO効果、SNSシェアの増加など、多方面でメリットがあります。特に検索流入によるリード獲得は広告費用を削減しながら見込み顧客を増やす大きなメリットです。

また、オウンドメディアを活用すれば、顧客とのエンゲージメント(関係性)を高めることができます。たとえば定期的に有益な情報を提供することで、読者は「この企業の情報は役に立つ」と認識し、信頼関係が築かれます。このような関係を構築することで、最終的に商品・サービスの購入へとつながる可能性が高まります。

資産になる側面がある

オウンドメディアは一度作れば広告のように一時的な効果で終わるのではなく、検索エンジンで上位表示され続ける限り、新規顧客を獲得し続けられます。

つまり「資産」として蓄積され、継続的な効果を発揮します。

広告のように、費用を支払い続けることなく検索エンジンからの新規顧客獲得が期待できる点は、長期的にみれば広告よりも費用対効果が高まる可能性も秘めています。

事業成長以外にも付加価値がある

直接的な営利活動だけではなく、さまざまな付加価値があるのもオウンドメディアの強みです。

たとえば採用活動において、企業のカルチャーや取り組みを発信することで、求職者に信頼感を持ってもらうことができます。社員教育にも活用でき、ナレッジの蓄積としても機能します。このように人材獲得・教育面でもメリットを得ることができます。

他にもオウンドメディアで個性的な情報発信を行っていたことでSNSでいわゆる「大バズり」となり、多くのアクセスを集めたり大手メディアから取材を受け、より広大な宣伝効果となった会社もあります。

オウンドメディアの成功事例

オウンドメディアの運用における成功事例を、下記の3つの観点から紹介します。

- BtoBの事業成長

- BtoCの事業成長

- 採用課題解決

実際にどのような成功を収めているのかを知ることで、オウンドメディアの魅力・メリットに気づかされるはずです。

BtoBの事業成長

コラムやインタビューで売り上げ増加とブランディング確立

グループウェアや業務改善サービスを提供するサイボウズ株式会社は2012年からオウンドメディアを運用しています。

自社のサービスを宣伝するだけではなく、「新しい価値を生み出すチームのアイディア」をテーマにしたコラム・インタビューを発信したことで、利用企業の増加だけではなく、サイボウズ全体のブランディングにも役立っています。

メディア名:サイボウズ式

URL:https://cybozushiki.cybozu.co.jp/

自社の姿勢を伝えてブランド力アップ

金属ばねの製造を手がける東海バネ工業株式会社は完全オーダーメイドなのでカタログや商品紹介ができません。そこでオウンドメディアでは他の企業のモノづくりの姿勢を発信することで「そこで使用されている自社製品」をアピールしています。

メディア名:ばね探訪

URL:https://tokaibane.com/bane-tanbo/

体験価値の提供を訴求

「繁盛処 縁達磨(enndaruma)」のオウンドメディアは、単なるサービス紹介や会社概要の提示に留まりません。「商売繁盛の縁を引き起こす」というミッションを掲げ、独自の「すえひろがり企画法」や「縁起こしブランディング」といった、商売を勝ちに導くための独自の知見や哲学を積極的に発信しています。

鎌倉を拠点に、ブランド戦略から商品開発までを一気通貫で支援する同社は、自らを「繁盛処」と定義することで、クライアントにとって単なる外注先ではなく、共に商売繁盛を願うパートナーという独自のポジションを築いています。この徹底したコンセプト発信が、ブランドへの信頼と共感を生む源泉となっています。

メディア名:繁盛処 縁達磨

URL:https://enndaruma.co.jp/

BtoCの事業成長

暮らしの内容を通して自社のアイテムの有用性をアピール

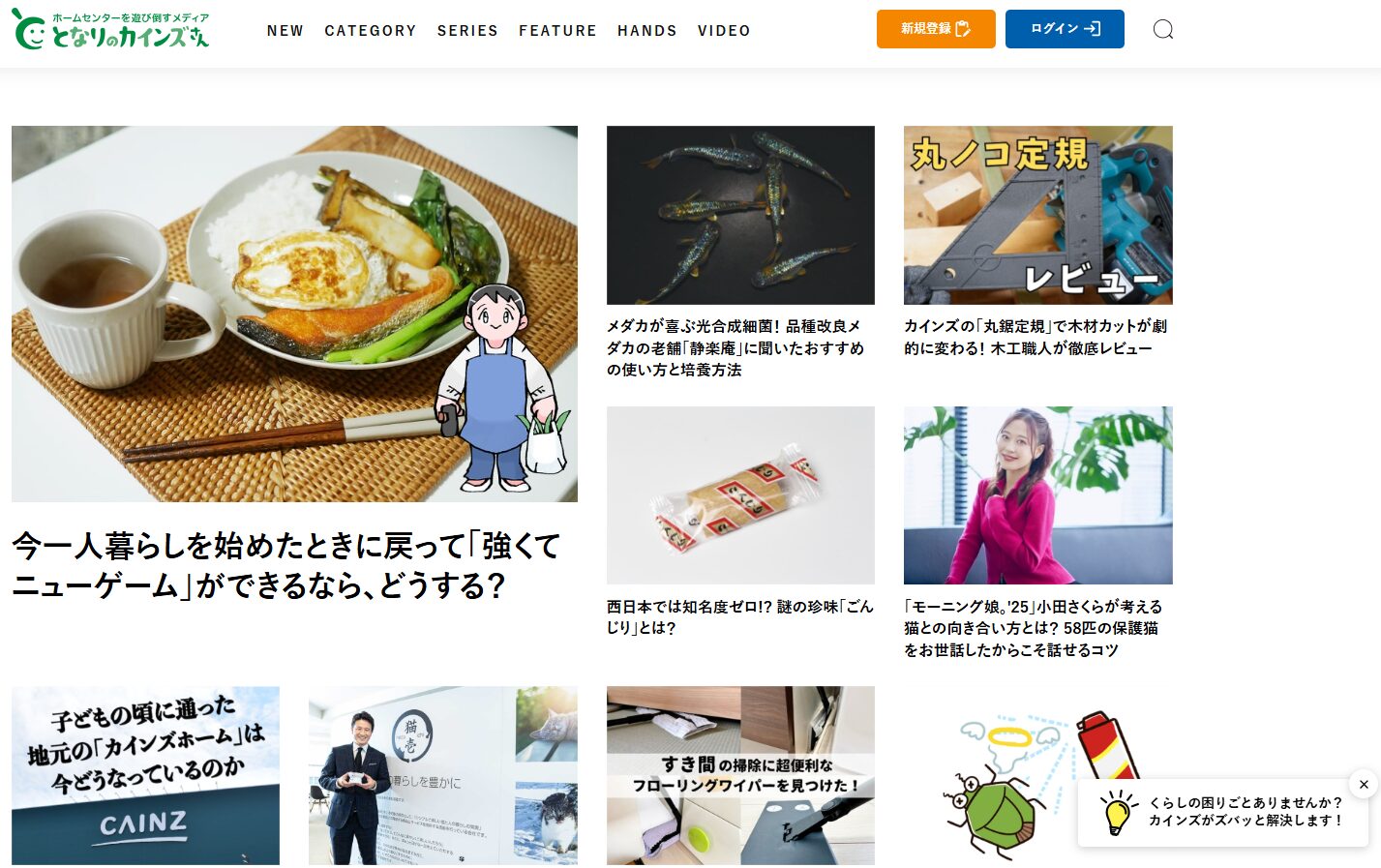

ホームセンター大手カインズもオウンドメディアを運営しています。

「ホームセンターを遊び倒すメディア」をキャッチコピーに掲げているように、カインズの商品を通して暮らしに関するコンテンツを発信し、カインズのアイテムのニーズを高めています。

メディア名:となりのカインズさん

URL:https://magazine.cainz.com/

自社製品を「宣伝しない」ことでブランディング強化

世界的な飲料メーカーであるレッドブルのオウンドメディアは、自社製品の直接的な宣伝を最小限に抑えている点が特徴です。サイトの主役は製品そのものではなく、スポンサーを務めるモータースポーツ、サーフィン、アスリートによる挑戦的なコンテンツです。

「喉を潤す飲み物」としてではなく、限界に挑む人々に「翼をさずける」というブランドの世界観を徹底して発信することで、消費者に「挑戦のそばにはレッドブルがある」というイメージを定着させています。この徹底したコンテンツ重視の姿勢が、世界的なブランディングの成功に繋がっています。

メディア名:Red Bull

URL:https://www.redbull.com/jp-ja/

採用課題解決

オウンドメディアで自社を理解してもらう

フリマアプリを運営する株式会社メルカリは採用のためのオウンドメディアを展開しています。社員へのインタビューや社内イベントを発信しながら同社への理解や共感を深めています。これにより、採用者と企業の認識のずれを軽減させ、マッチング率を高めています。

メディア名:mercan(メルカン)

URL:https://mercan.mercari.com/

企画の成功で自社のファンが増加

求人情報メディアや人材紹介サービスなどを運営するエン・ジャパン株式会社では、テック業界で働く人々の行動思想・インタビュー記事を発信するオウンドメディアを展開しています。登場人物のストーリーを見て、これからテック業界に飛び込もうと考えている人の判断材料にと考えられたものですが、多くの登場人物たちの多種多様なストーリーがファンの増加をもたらしています。

メディア名:キャリアハック(CAREER HACK)

URL:https://careerhack.en-japan.com/

オウンドメディアの3つの始め方

オウンドメディアは以下の3つのスタイルで始め方が異なります。

- 自社運用

- 外部運用

- ハイブリッド

それぞれの始め方について、詳しく解説していきましょう。

自社運用

サーバーからサイト運営のためのリソースまですべて自社で運用するスタイルです。

- 人材確保

- 目的の設定

- コンテンツの計画

- スケジューリング

上記をすべて自社でまとめる必要があります。

実際に動くとなればサイト・コンテンツだけではなくサーバーも用意しなければなりません。

この場合リソースは必要ですが自由度が高く、コストを抑えながら運用できるのがメリットです。

外部運用

外部の専門家や制作会社に委託する方法もあります。

コンテンツのクオリティを確保したい場合や、社内にノウハウがない場合には有効です。ただし、委託費用がかかる点と、依頼する外部の業者によってクオリティが異なる点には注意が必要です。

そのため、「どの業者に任せるのか」を検討する必要があります。

- オウンドメディア制作の実績

- 会社の信頼性

- 依頼費用

- 自社の目的との親和性

これらを踏まえ、慎重に選定しましょう。

ちなみに下記ではより詳しくこちらについて解説していますので是非ご覧下さい。

ハイブリッド

戦略設計は社内で行い、記事作成を外部ライターに委託するなど自社と外部の両方を活用するハイブリッド型も人気です。

ハイブリッド型は自社の都合で効率よく運用できる点が特徴です。

たとえばリソースに余裕がある時は自社の比重を大きくする一方、忙しい時期は外部に委託する比重を増やしたり、運営当初は外部に委託してノウハウを獲得し、次第に自社のリソースを増やしていくなど、さまざまなスタイルが見られます。

結果、コストを抑えながら質の高いコンテンツを提供できます。

BtoBとBtoCでのオウンドメディアの違い

オウンドメディアはBtoBとBtoCでいくつか異なる点があります。

ここではそれぞれの違いについて解説します。

オウンドメディアを運営するにあたって無視できない部分なのでしっかりと把握しておきましょう。

BtoCの特徴と傾向

主に消費者を対象とするBtoC向けのオウンドメディアは、感情に訴えるコンテンツや視覚的に魅力的なデザインが求められます。

SNSとの親和性が高い点が特徴です。

- 商品レビュー

- ハウツー記事

- ライフスタイル提案

上記のような「拡散」を狙った記事や動画が多く活用されます。

話題・タイミング次第では一気にバズることもできるため、短期間で成果を出しやすい反面、競争が激しく、トレンドの変化にも迅速に対応する必要があります。

また、SNSは手軽に消費者とコミュニケーションを取ることができる点がメリットではありますが、言動等次第では「炎上リスク」もあります。

企業の価値・信頼性を損ねることになるため、投稿には細心の注意が必要です。

BtoBの特徴と傾向

企業やビジネス担当者をターゲットにするBtoB向けのオウンドメディアは、専門的な情報や業界の最新動向を提供することが求められます。

信頼性や権威性が重要視されるため下記のスタイルが見受けられます。

- ホワイトペーパー

- 事例紹介

- 技術解説

BtoCと比較して購買決定に時間がかかるため、長期的な関係構築を意識したコンテンツ戦略が必要です。そのため、地道な信頼構築が重要です。

オウンドメディアの立ち上げ8つの手順

実際にオウンドメディアを立ち上げるにあたって、大まかな手順は以下となります。

- 目的の整理

- 成果の定義

- 成果までのストーリー設計

- タッチポイント設計

- コンセプト設計

- 運用体制の構築

- サイト構築

- 計測すべき解析の設定

それぞれについて、詳しく解説していきましょう。

目的の整理

まずは目的を明確にすることが不可欠です。

オウンドメディアにおける「成功」とは、掲げた目的を達成することです。

掲げた目的を実現するための施策として、ブランド認知向上、リード獲得、SEO対策、顧客ロイヤルティの向上などの戦略を立てることが重要です。

成果の定義

成功を測るために、KPIを設定します。

KPIとは最終目標を達成するまでに至るプロセス部分を定点観測するための定量的な指標です。

- サイト訪問数

- コンバージョン率

- SNSのシェア数

上記のように、最終目的の数値ではないものの、数値として表せる部分の目標です。

数値目標を設定し、定期的に見直すことで、運用の最適化を図ります。

成果までのストーリー設計

ユーザーがどのようにサイトに訪れ、どのようなプロセスを経て「目的達成」まで至るのかを整理します。

ユーザーの行動をイメージしながら適切なコンテンツ配置を考えます。

タッチポイント設計

ユーザーがオウンドメディアに触れる機会を増やすためには何が必要なのかを検討します。

具体的な施策としては主に下記が挙げられます。

- SEO対策

- SNS活用

- メルマガ配信

- 広告戦略

BtoCではSNSが、BtoBではメールマーケティングが効果的とされていますが、自社の目的・ターゲットを基にさまざまな形を想定し、設計しましょう。

コンセプト設計

ターゲットに響くコンテンツ作りのために、コンセプトを設計しましょう。

そのためにはブランドの価値観やトーンを統一することが大切です。例えば、多くの人に訴求したい場合、親しみやすい言葉遣いでカジュアルにした方が良いでしょう。一方、ハイブランド的に権威を打ち出す場合、専門性を強調することが求められます。

このようにコンセプトを設計し、コンセプトに見合った施策を実践することが大切です。

運用体制の構築

コンテンツ作成、配信、分析をスムーズに行うための運用体制を構築します。

内部チームを組むか、外部委託するかなどリソースの配分まで含めて計画を立てておきましょう。

サイト構築

オウンドメディアの構築はWordPressや他のCMSの活用がおすすめです。

もちろんフルスクラッチでも可能ではありますが、オウンドメディアは特性上、コンテンツの追加や更新が多いです。

そのようなケースでは、サイト制作の知識がない人間でも簡単に記事追加や更新・修正が可能なCMSの導入が適しています。

SEOやモバイル対応も忘れずに、ユーザーが快適に閲覧できるようサイトを構築しましょう。

計測すべき解析の設定

Googleアナリティクスやサーチコンソールなどサイトの計測・解析可能なシステムを導入し、サイトのパフォーマンスを継続的に計測します。

データ分析を基に、改善を繰り返しながらオウンドメディアを運用し、目的の達成を目指します。

生成AIの導入でオウンドメディア運営を効率化しませんか?

オウンドメディアを成功させるには、継続的なコンテンツ制作、効果的なSEO対策、安定した運用体制が必要です。しかし、これらすべてを人力で行うには膨大な時間とリソースが必要になります。

生成AIを活用することで、これらの課題を解決できます。

malna株式会社は、オウンドメディア運営にもご活用いただける生成AI導入をサポートいたします。

・社内でも生産性が30%アップした実例をもとに、AI活用のノウハウを提供

・テクノロジー/マーケティング視点を持った専門家が直接支援

・AIの導入/定着まで一気通貫でご支援

現在、生成AI導入支援サービスのモニター企業を募集しております。

オウンドメディアの運営をさらに効果的に進めたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

費用対効果は合うのか

オウンドメディアに興味を持っている人にとって、単刀直入に費用対効果こそ何より興味を持っている部分ではないでしょうか。

ここではオウンドメディアの費用対効果について、いくつかの観点から解説していきましょう。

実際にやってみないとわからないところが多い

オウンドメディアは世の中の流行や景気情勢、WEB上のトレンド等によって左右される部分もあるため、実際に運営しなければわからないことが多いです。

さらにオウンドメディアの成功は、業種や戦略によって異なります。

短期間では成果が見えにくいため、そのため、最低でも1年以上の長期運用を前提とし、計画・実践・検証を繰り返しながら改善を進めることが重要です。裏を返せば、当初から継続的な運用リソースを確保できない企業にとっては、オウンドメディアを成功に導くのは難しいと言えます。

専門家に必ず助言をもらったほうがいい

初めてオウンドメディアを運営する場合、SEOやコンテンツマーケティングの専門家に相談することをおすすめします。

オウンドメディアは成功を手にする前に挫折してしまう企業も多いです。

- 目的が曖昧でブレる

- 記事更新が続かない

- SEO対策が不十分で流入が増えない

- 収益化やコンバージョンにつながらない

- 競合との差別化ができず埋もれる

上記の理由で、結局は「失敗」に終わる企業も多いです。

そのため「なんとかなる」とスタートを切るのではなく、専門家からの助言をもらった方が成功を得やすいです。

専門家はオウンドメディアを成功させるノウハウを持っています。

独自に判断すると、間違った方向に進むことになり、効果が出ないだけではなくマイナスイメージを与えたり、悪循環を生んでオウンドメディアが失敗に終わる可能性もあります。

コンテンツマーケティングについては下記で詳しく解説しているのでこちらも併せてご覧ください。

コンテンツマーケティングの事例9選!押さえたいポイントを徹底解説

チープなコンテンツは逆に負債になるので注意

低品質なコンテンツは、ユーザーの信頼を損ない、SEOにも悪影響を及ぼします。

実際にオウンドメディア運営のために一歩踏み出すことは大切ですが、あまりにも質の低い記事ばかりを追加しても、ターゲットに届くことがないどころか、自社の評判を損ねかねません。

見てもらうことはもちろんですが、信頼を構築するための質の高い記事を作成し、ターゲットに価値を提供することを最優先に考えましょう。

生成AIで費用対効果の高いオウンドメディア運用を実現しませんか?

オウンドメディアの費用対効果についてご説明しましたが、「効果的なコンテンツを継続的に発信できるか不安」「リソースが足りない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

AIを活用したコンテンツ制作で、コストを抑えながらも質の高い情報発信を実現できます。

malna株式会社では、生成AIの専門家が、貴社の課題や目標に合わせて、最適なAI導入のご提案とご支援を行っております。

・社内でも生産性が30%アップした実例をもとに、AI活用のノウハウを提供

・テクノロジー/マーケティング視点を持った専門家が直接支援

・AIの導入/定着まで一気通貫でご支援

まずは無料相談にて、AI導入の流れや貴社の現在のお悩みなど、お気軽にご相談ください。

よくある質問

ここではオウンドメディアについて、よくある質問をQ&A形式で紹介します。

オウンドメディアって誰でもできる?

オウンドメディアの運営そのものは許可を必要とするものではありませんが、オウンドメディアを「成功」させるためにはきめ細かい計画・施策が必要です。

向いている企業として、長期的な集客を考えており、業界の専門知識を活かした情報発信ができる企業や広告に依存せず自社のブランド価値を高めたい企業が挙げられます。

オウンドメディアのメリットは?

自社で自由に情報発信できる場を持てることです。SEOの観点からは、検索エンジンに評価される高品質なコンテンツを蓄積することで、オーガニック流入の増加が期待できます。制作した記事・コンテンツは長期的には資産となり、企業のブランド力向上・リード獲得につながります。

さらにSNSを活用してコンテンツを拡散することで、新たなユーザーとの接点が生まれ、より継続的な流入を促すことができます。オウンドメディアとSNSを組み合わせることで、より広範囲へのリーチを実現し更なる、効果的な情報発信が実現します。

オウンドメディアのデメリットは?

長期的な取り組みが必要です。仮に結果が出る前に辞めてしまった場合、それまで費やしたリソースが無駄になります。

広告費はかかりませんがライターや編集者の人件費、CMSの管理費といった費用は必要ですが、仮にオウンドメディアを閉鎖した場合はそれらの費用が無駄になります。

オウンドメディアは専門家を頼った方がいい?

自社だけで進めることも不可能ではありませんが、当初は頼った方がよいでしょう。まずは専門家を頼り、オウンドメディアの基本的な知識・ノウハウを構築することをおすすめします。

まとめ

オウンドメディアは長期的な視点で取り組むことで、自社のブランディング・知名度アップだけではなく、売上・アクセスアップなど多くのメリットを獲得できる可能性を秘めています。

特に下記に当てはまる企業は、オウンドメディアとの相性が良いです。

- 専門知識を発信できるBtoB企業

- 高単価商材を扱う企業

- サブスクリプション型サービス提供企業

- 専門性の高い商品・サービスを扱う企業

- ブランディング重視・ブランド価値を高めたい企業

- 採用強化を目指す企業

- 独自の強みを発信して競合と差別化したい企業

- 広告費を抑えながら集客したい企業

自社の特性や目標とオウンドメディアの特性がマッチすることで、オウンドメディアは自社の強力なビジネスツールとなるでしょう。

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る