2025.04.28

AI文章作成ツール徹底比較|効率・品質を高める最適な選び方

文章作成に時間がかかりすぎていませんか?

SEO対策で悩んでいませんか?

表現が単調になってしまうことはありませんか?

上記のような悩みを抱えている方にとってAI文章作成ツールは、救世主となるかもしれません。

本記事では、AI文章作成ツールの基本から、2025年最新のおすすめツール、選び方のポイント、効果的な活用術まで徹底解説します。マーケティング担当者、コンテンツクリエイター、ビジネスパーソンが知っておくべき情報を一挙にお届けします。

AI文章作成とは?基本と仕組みを解説

AI文章作成とは、人工知能技術を活用して自動的に文章を生成する仕組みのことです。近年、ChatGPTをはじめとするAIツールの普及により、テキスト生成技術は飛躍的に進化しました。まず、AIを用いた文章生成の基本について解説します。

AIが文章を生成する仕組みとは?

AIによる文章生成の背景には、複雑な技術的仕組みがあります。ここでは、AIが文章を生成するときの仕組みやこれまでのAIの違いも解説します。

自然言語処理(NLP)と生成AI(LLM)の違い

- 自然言語処理(NLP):

コンピューターが人間の言語を理解・解析するための技術全般 - 大規模言語モデル(LLM):

膨大なテキストデータから学習し、人間のような文章を生成できる新しいAIモデル

従来のNLPが「単語の意味を理解する」レベルだったのに対し、最新のLLMは「文脈を理解して自然な文章を生成する」という高度な能力を持っています。これにより、実用的なAIによる文章作成が実現しました。

GPT・BERTなどの代表モデル

現在のAI文章作成ツールの多くは、以下のような言語モデルを基盤としています。

- GPT(Generative Pre-trained Transformer):

OpenAIが開発した生成AI。ChatGPTの基盤技術 - BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers):

Googleが開発した双方向言語モデル - 日本語特化モデル:

ELYZA LLM、Rinna等の日本語に特化したモデル

これらのモデルは、数十億〜数兆の文章パターンから学習し、人間のような自然な文章を生成する能力を獲得しています。

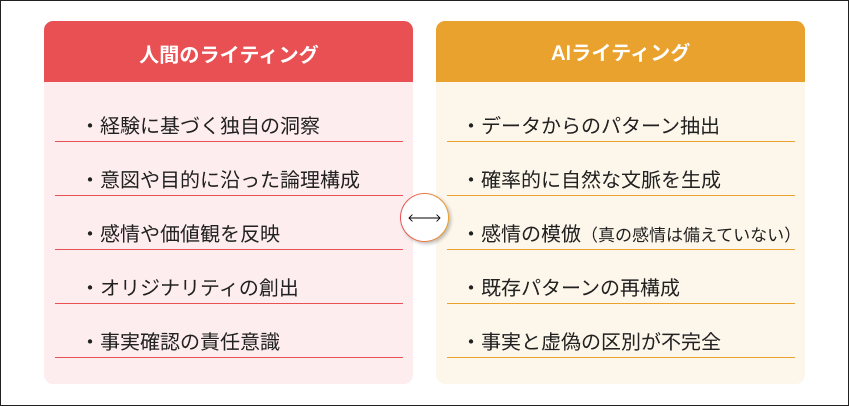

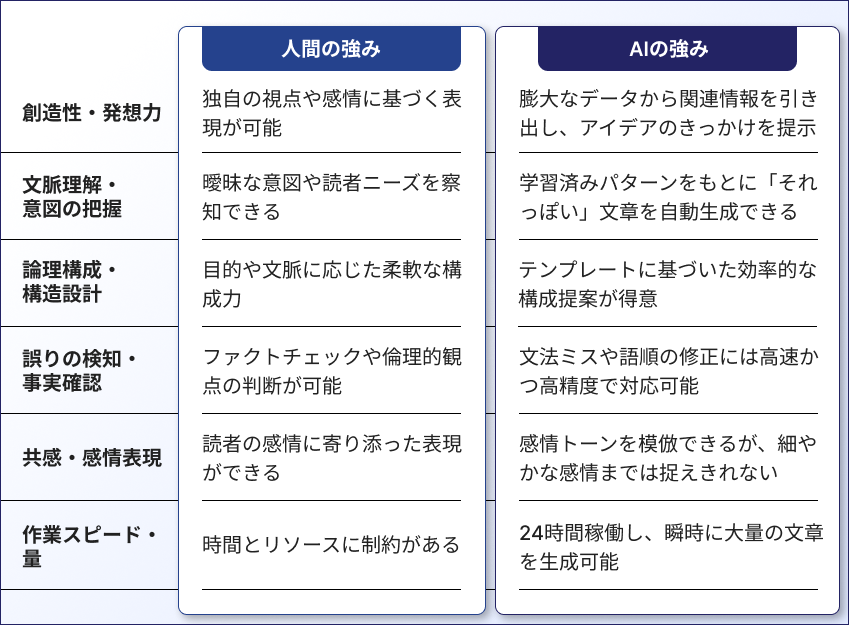

人間のライティングとAIの違い

AI文章作成ツールが進化したとはいえ、人間のライティングとは本質的な違いがあります。

ここでは、人間が行うライティングとAIとの違いを解説します。

発想・意図形成 vs パターン生成

AI文章作成はまだ「創造性」や「事実確認」においては人間に及ばない部分があります。事実誤認や偽情報(ハルシネーション)が混じる可能性もあるため、人間によるチェックは不可欠です。

「人間×AI」の共同ライティングがベスト

現状では、人間とAIが互いの強みを活かす「共同ライティング」が最も効果的です。AIが素早く文章の下書きや構成案を生成し、人間がその内容を検証・編集するワークフローが理想的といえるでしょう。

AI文章作成ツールを使うメリット4選

AI文章作成ツールの導入は、様々なメリットをビジネスにもたらします。

AI文章作成ツールを使う代表的なメリットを4つ紹介します。

作業時間の大幅短縮

文章作成における最大のボトルネックは「時間」です。AI文章作成ツールを活用することで、以下のように時間短縮が可能になります。

特に、定型的な文章やリサーチに基づく記事では、AIの効果が顕著に表れます。

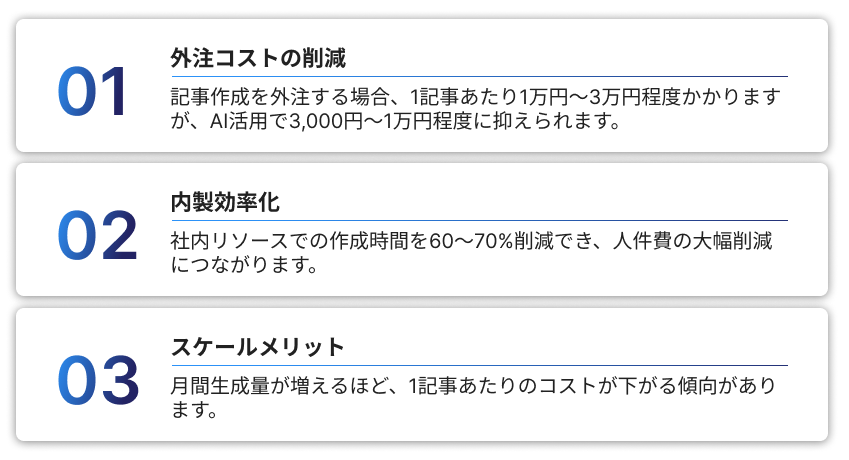

コスト削減(外注/内製の比較)

AI文章作成ツールの導入は、コスト面でも大きなメリットがあります。

多くの企業では、AI文章作成ツールの導入によって、コンテンツ制作予算を30〜50%削減できたという事例も報告されています。

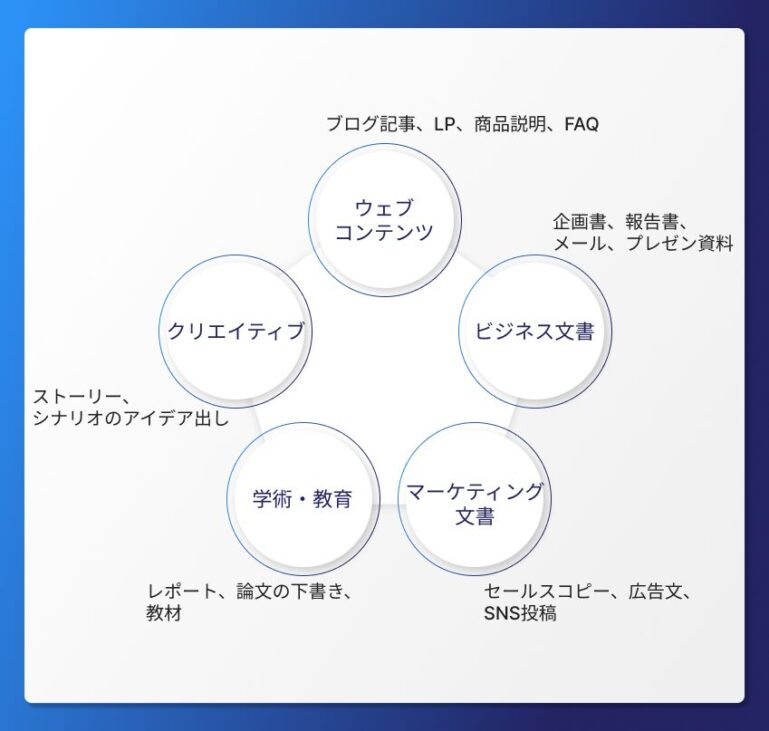

多用途に活用可能(記事/ビジネス文書/学術など)

AI文章作成ツールは、様々な文書タイプに対応可能です。

1つのツールで多種多様な文章作成をサポートできるため、業務効率化に大きく貢献します。

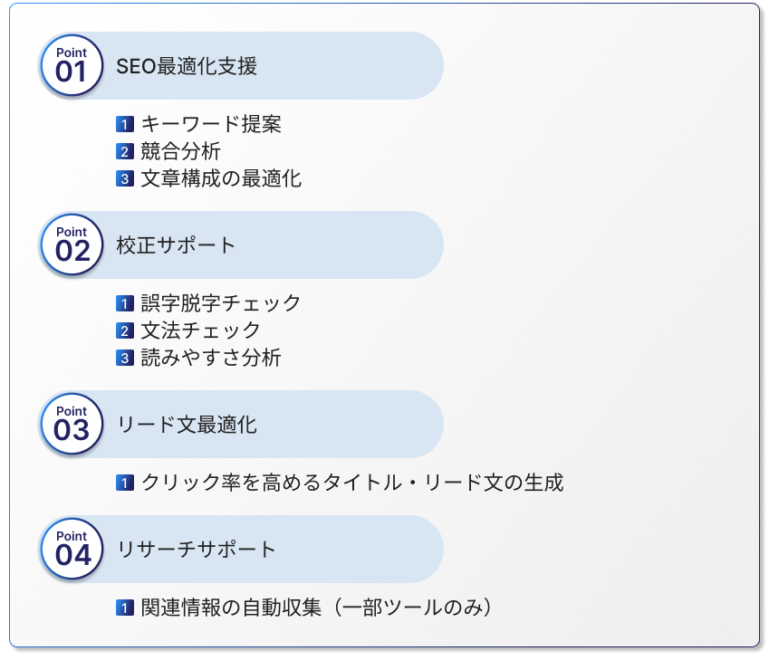

SEO支援や誤字脱字の補助機能あり

多くのAI文章作成ツールには、以下のような補助機能が搭載されています。

これらの機能により、SEOに強く、読みやすいコンテンツを効率よく作成できます。

参考:

AIライティングツールの比較14選。違いや目的別の選び

AI文章作成ツールを使うデメリット4選

メリットがある一方で、AI文章作成ツールには以下のようなデメリットもあります。

この章では、代表的なデメリットを4つ紹介します。

文脈の不自然さ・誤情報の混在

AIが生成する文章には、以下のような問題が含まれることがあります。

- 不自然な言い回し

特に専門性の高い内容や日本語特有の表現で違和感が生じることも - 事実誤認

AIが「確信を持って」誤った情報を述べる「ハルシネーション」の問題 - 情報の古さ

学習データの時点以降の最新情報が反映されない - 固有名詞の誤用

企業名や製品名を間違える場合がある

上記のような問題は、AIの特性上完全に避けることは難しいため、最終的に人間による内容チェックが必須です。

複雑な指示への対応力に限界がある

AIは高度な文章生成が可能になったとはいえ、以下のような限界があります。

- 複雑な指示の理解不足

多段階の指示や微妙なニュアンスの指示は苦手 - ブランドボイスの維持

企業独自のトーンや表現スタイルの一貫した再現が難しい - オリジナリティの欠如

汎用的な表現に偏りがち - 日本語特有の表現

「です/ます調」と「である調」の混在などスタイルの一貫性が保てないことも

これらの問題に対応するためには、明確な指示と細かい調整が必要です。

修正・監修が必須

AI生成文章は、そのままでは使えないケースがほとんどです。

- 事実確認や文調調整など、人間によるレビューが必要

- ブランドボイスや一貫性を保つための調整が必要

- 独自性を加えるための編集が必要

- 最新情報の追加・更新が必要

一般的に、AI生成文章の約30〜50%は人間による修正が必要と言われています。つまり、AI文章作成ツールは「下書き生成支援ツール」として捉えるのが現実的です。

検索評価におけるAI生成の懸念点

SEO観点からも、AI生成コンテンツには検討すべき点があります。

例えば、Googleは2023年に「AI生成コンテンツそのものではなく、コンテンツの質」を評価するという方針を発表しました。

さらに内容をまとめると以下の通りです。

- AI生成であること自体はペナルティ対象ではない

- しかし、「低品質」なAI生成コンテンツは評価されない

- 「役立つ」「人間にとって価値がある」コンテンツであるかが重要

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の原則は変わらない

AI文章作成ツールを使う場合でも、最終的に『人間にとって価値のあるコンテンツ』に仕上げることが重要です。

【2025年最新版】用途別おすすめAI文章作成ツール11選

用途に応じた最適なAI文章作成ツール11選を紹介します。

すでに目的が決まっている方もそうではない方もぜひ、チェックしてください。

SEO・ブログ記事執筆向け

SEO記事やブログ記事作成に特化したツールは、キーワード分析や構成提案など、検索上位を狙うための機能が充実しています。ここでは、SEO・ブログ記事執筆向けAIツールを5つ紹介します。

Transcope

出典:Transcope

国産のSEO特化型AIライティングツールで、特に“日本語SEO”の精度と実用性に定評があります。

検索ボリューム・関連キーワード・競合記事を元に、タイトル・見出し・本文構成までを自動で提案してくれます。

作成中の記事にはリアルタイムでSEOスコアが表示され、検索順位改善に向けた修正ポイントも一目で分かるのも魅力です。

| 主な特徴 | キーワード分析、競合分析、記事構成提案、SEOスコアリング |

| 料金 | 月額19,800円〜(年間契約で16%オフ) |

| 日本語対応 | ◎(日本語に特化した独自モデル) |

| 無料プラン | 14日間トライアル |

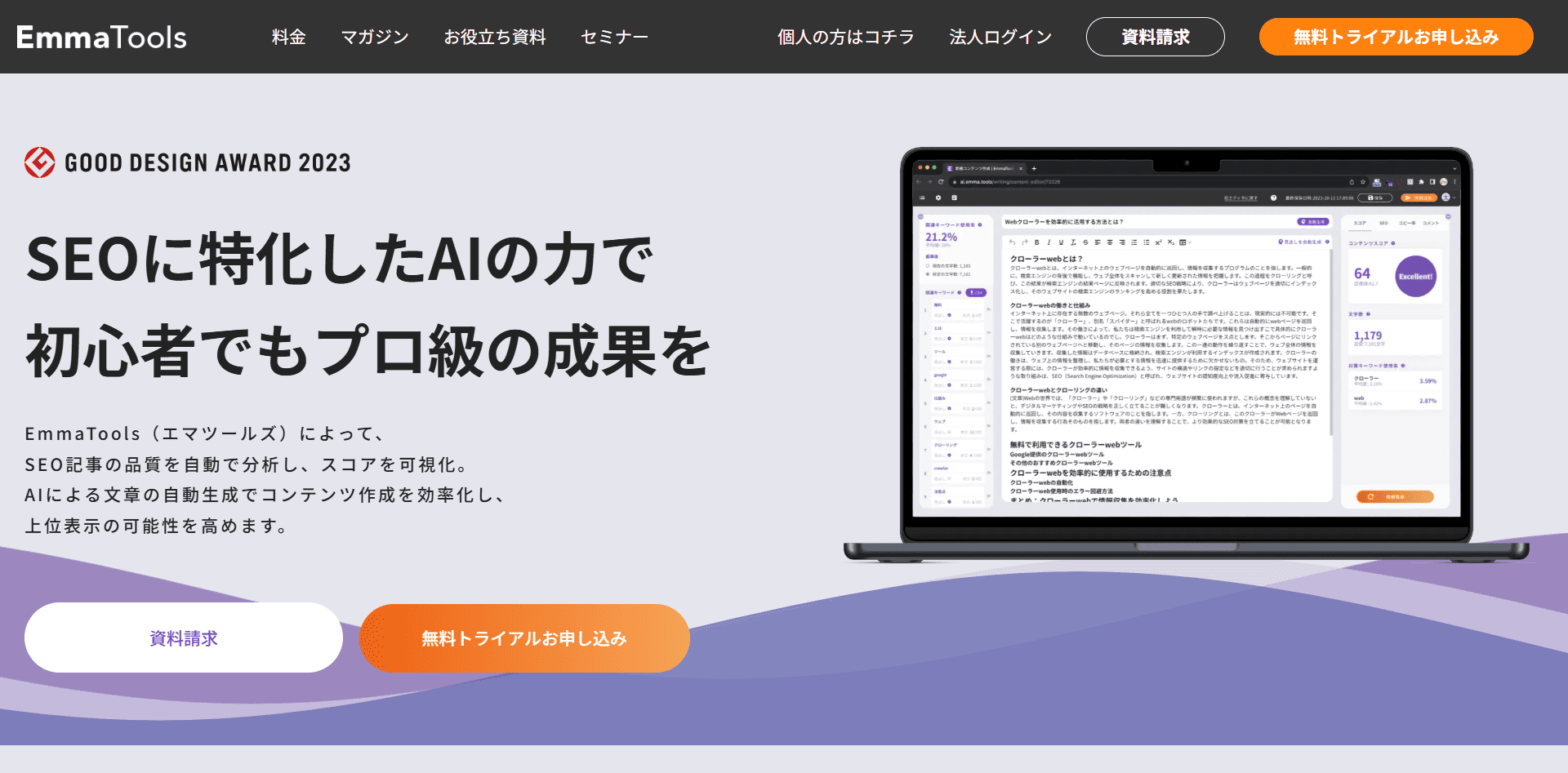

Emma Tools

出典:Emma Tools

WebライターとSEOコンサルタントの現場視点で共同開発されたツールで、実務での“使いやすさ”に優れています。

狙いたいキーワードを入力するだけで、競合記事の構成を分析し、見出し案や記事構造を自動で生成してくれる点も魅力です。

初心者から中級者まで幅広い層に対応した設計で、執筆の時短と品質向上を同時に実現できます。

| 主な特徴 | キーワード分析、競合記事スクレイピング、構成作成支援、自動執筆 |

| 料金 | 月額8,800円〜(年間契約で割引あり) |

| 日本語対応 | ◎(日本の検索市場に特化) |

| 無料プラン | 7日間トライアル |

Writesonic

出典:Writesonic

多言語・多目的に対応する海外製の人気AIライティングツールです。英語コンテンツのSEOに強みがありますが、日本語にも対応しています。

ブログ記事のほか、広告コピー、商品説明、YouTubeスクリプトなど多用途に使えるテンプレートが1,000種以上搭載しています。日本語の自然さは国産ツールに劣るものの、グローバルなコンテンツ展開には心強いツールです。

| 主な特徴 | SEO記事生成、多言語対応、1,000以上のテンプレート |

| 料金 | 月額20ドル〜(年間契約で25%オフ) |

| 日本語対応 | 〇(他言語と比べるとやや精度が落ちる) |

| 無料プラン | クレジットカード登録なしで10,000ワード分無料 |

Claude

出典:Claude

自然言語処理の文脈理解力が非常に高く、長文記事や構成の複雑なコラムの作成に適したAIツールです。

特に100,000トークン以上のロングプロンプトに対応している点は大きな特長で、長尺のインプットに基づいた丁寧なアウトプットが可能です。

ChatGPTとは異なる文体・視点で文章を作りたいときにも活躍します。

| 主な特徴 | 長文の生成能力、文脈理解力の高さ、100,000トークン以上の入力可能 |

| 料金 | 無料版あり、Pro版は月額20ドル |

| 日本語対応 | 〇(翻訳調になりやすい) |

| 無料プラン | あり(機能制限あり) |

TACT SEO

出典:TACT SEO

日本企業のSEO業務に最適化された国産ツールで、検索意図に基づいた構成案と記事生成に強みがあります。

検索順位の高い競合サイトを自動で分析し、読者ニーズを反映した構成や見出しの提案も可能です。そのまま記事生成までワンストップで完結でき、コンテンツマーケティングの効率化に貢献してくれます。

| 主な特徴 | キーワード選定、競合分析、見出し自動生成、自動執筆 |

| 料金 | 月額9,800円〜 |

| 日本語対応 | ◎(日本語SEOに特化) |

| 無料プラン | デモ版あり |

機能・料金・日本語対応の早見表

| ツール名 | 価格帯 | 日本語精度 | SEO機能 | 文章生成品質 | 無料プラン |

|---|---|---|---|---|---|

| Transcope | 高価格 | ◎ | ◎ | ◎ | 14日トライアル |

| Emma Tools | 中価格 | ◎ | ◎ | 〇 | 7日トライアル |

| Writesonic | 中価格 | 〇 | ◎ | 〇 | 無料版あり |

| Claude | 低〜中価格 | 〇 | △ | ◎ | 無料版あり |

| TACT SEO | 中価格 | ◎ | ◎ | 〇 | デモ版あり |

ビジネス・社内文書向け

ビジネス文書作成に特化したツールは、企画書やレポート、メールなど様々な業務文書の作成をサポートします。ここでは、ビジネス・社内文書向けのAIツールを3つ紹介します。

イルシル

出典:イルシル

イルシルは、日本の企業文化や業務フローに即したビジネス文書をスムーズに作成できる国産AIライティングツールです。

稟議書、社内メール、報告書、謝罪文など、シーン別に用意されたテンプレートをベースに、AIが文脈や業種に応じた最適な表現を自動生成します。

敬語表現や言い回しのチェック機能もあり、ビジネス文書の時短作成に最適なツールです。

| 主な特徴 | ビジネス文書テンプレート、敬語校正、業界別辞書 |

| 料金 | 月額4,980円〜(法人プランあり) |

| 日本語対応 | ◎(日本語ビジネス文書に特化) |

| 無料プラン | 7日間無料トライアル |

Notion AI

出典:Notion AI

ノート・データベース・タスク管理などが一体化された「Notion」に組み込まれたAI機能で、ビジネスドキュメントの生成や整理が直感的に行えるツールです。

メモを要約して議事録に変換したり、ToDoリストから簡易レポートを生成したりと、日常業務の記録からアウトプットまでを一貫してサポート可能です。

日本語の精度も着実に向上しており、クラウドベースでのチーム利用にも向いています。

| 主な特徴 | Notionと統合、文章要約・校正・翻訳機能 |

| 料金 | 月額8ドル(Notionの契約とは別) |

| 日本語対応 | 〇(徐々に精度向上中) |

| 無料プラン | 20回の無料トライアル |

ChatGPT

出典:ChatGPT

ChatGPTは、高度な自然言語処理能力を持つ対話型AIで、企画書・説明資料・顧客対応文・スピーチ草案など、あらゆる文書作成に柔軟に対応できます。

特に「アイデアの壁打ち」「構成案のたたき台」「メール文面の添削」など、人間の思考補助としての活用にも適しており、業務の下書き〜仕上げ工程を大幅に短縮可能です。

PlusプランではGPT-4oを使用でき、より長文・複雑な指示にも対応できます。

| 主な特徴 | 高い汎用性、API連携、幅広い知識ベース |

| 料金 | 無料版あり、Plus版月額20ドル、Pro版月額200ドル |

| 日本語対応 | 〇(日々改善中) |

| 無料プラン | あり(制限あり) |

機能・料金・日本語対応の早見表

| ツール名 | 価格帯 | 日本語精度 | ビジネス機能 | 文章生成品質 | 無料プラン |

|---|---|---|---|---|---|

| イルシル | 中価格 | ◎ | ◎ | 〇 | 7日トライアル |

| Notion AI | 低価格 | 〇 | 〇 | 〇 | 20回無料 |

| ChatGPT | 低〜中価格 | 〇 | 〇 | ◎ | 無料版あり |

学術・レポート・研究向け

学術論文やレポート作成に特化したツールは、論理的な文章構成や引用管理機能などが充実しています。ここでは、学術・レポート・研究向けAIツールを3つ紹介します。

Jasper AI

出典:Jasper AI

Jasper AIは、学術・ビジネス・クリエイティブ領域を横断するハイエンドなライティング支援ツールで、特に英語論文や国際レポート作成に適したツールです。

70以上のテンプレートを活用することで、研究背景・問題提起・考察などのパートを論理的に展開でき、事実チェックや参考文献の挿入支援など研究・実務に即した機能も充実しています。

英語中心ではありますが、日本語対応も可能なため、翻訳ベースで使いたい方にもおすすめです。

| 主な特徴 | 70以上の専門テンプレート、事実チェック機能、引用機能 |

| 料金 | 月額49ドル〜 |

| 日本語対応 | △(英語中心だが日本語も対応) |

| 無料プラン | 7日間トライアル |

ELYZA LLM for JP

出典:ELYZA LLM

ELYZA(イライザ)は東京大学発のスタートアップが開発した日本語LLMで、日本語論文やレポートに最適な構成・語彙表現を生成できるのが特長です。

学術領域で多用される論理接続語、専門用語の整合性、段落構造の明瞭さに配慮した文章出力が可能で、教育機関や研究機関の文書作成支援にも導入が進んでいます。

プロンプト次第で高度な論証や要約も行えるため、日本語によるアカデミック用途におすすめです。

| 主な特徴 | 日本語特化モデル、論理的文章生成、専門用語対応 |

| 料金 | 企業向けカスタムプラン |

| 日本語対応 | ◎(日本語特化モデル) |

| 無料プラン | デモあり |

SAKUBUN

出典:SAKUBUN

SAKUBUNは、日本の教育現場での作文・レポート支援を目的に開発されたAIツールで、特に“論理の構造”を重視した設計が特長です。

「序論・本論・結論」構成をガイドしながら、主張と根拠が明確な文章を作成できる機能が搭載されています。

また、参考文献の書き方や引用ルールの指導モードもあり、大学レポートや卒論の作成練習にも最適です。

教師や講師向けのフィードバック支援機能もあり、教育機関全体での導入実績も増加中のAIツールです。

| 主な特徴 | 論理展開サポート、文献引用支援、教育機関向け機能 |

| 料金 | 学生向け月額1,980円、教育機関向けプランあり |

| 日本語対応 | ◎(教育現場向け日本語対応) |

| 無料プラン | 機能限定版あり |

機能・料金・日本語対応の早見表

| ツール名 | 価格帯 | 日本語精度 | 学術的機能 | 文章生成品質 | 無料プラン |

|---|---|---|---|---|---|

| Jasper AI | 高価格 | △ | 〇 | ◎ | 7日トライアル |

| ELYZA LLM | 要問い合わせ | ◎ | ◎ | ◎ | デモあり |

| SAKUBUN | 低〜中価格 | ◎ | ◎ | 〇 | 限定版あり |

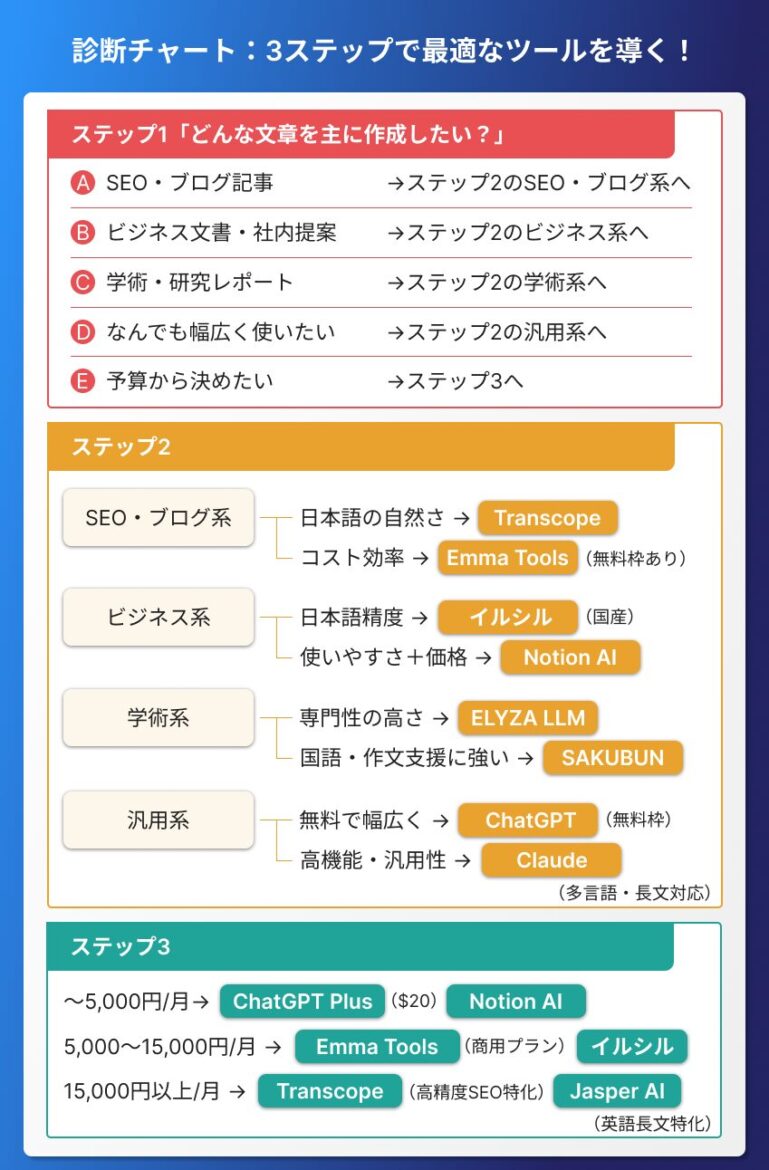

AI文章作成ツールの選び方ガイド

最適なAI文章作成ツールを選ぶポイントを4つ紹介します。4つのポイントに絞って解説しますので、これから導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目的・用途の明確化

AI文章作成ツールを選ぶ際は、まず以下の点を明確にしましょう。

- 主な用途:

SEO記事、SNS投稿、ビジネス文書、学術論文など - 作成文章の量:

月間作成本数・文字数 - 専門性:

特定業界・分野の専門知識が必要か - チーム利用:

個人利用か組織利用か(複数アカウント機能の必要性)

用途によって最適なツールは大きく異なります。例えば、SEO記事作成が主な目的なら、キーワード分析や競合分析機能があるツールが適しています。

日本語の精度と操作性

日本語のAIライティングでは、以下の点に注目しましょう。

- 日本語モデルの品質:

国産ツールと海外ツールでは日本語の自然さが異なる - 業界用語対応:

専門分野の日本語表現に対応しているか - スタイル一貫性:

「です/ます調」「である調」などの文体を一貫して維持できるか - UI/UXの日本語対応:

操作画面が完全日本語対応しているか

特に日本語特有の敬語表現や業界用語が重要な場合は、国産ツールを選ぶと安心です。

機能と料金のバランス

コストパフォーマンスの観点からAIツールを検討しましょう。料金体系は大きく分けて以下の3タイプに分類できます。

- サブスクリプション型:

月額固定で使い放題(文字数制限あり) - クレジット型:

生成文字数や使用回数に応じたクレジット消費 - ハイブリッド型:

基本料金+従量課金の組み合わせ

使用頻度や生成量に合わせて最適なプランを選びましょう。

無料で使用感をチェック

多くのツールは無料トライアルを提供しています。ツールによって、無料トライアルの内容は様々ですが、ここでは一例を紹介します。

- 期間限定トライアル:7〜14日間の全機能体験

- 機能限定版:基本機能のみ無料で使える

- 文字数制限版:月間生成可能文字数に制限あり

導入前に必ず無料版で操作感や文章品質をチェックすることをおすすめします。

選定時のチェックリスト

| チェック項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 日本語精度 | 自然な日本語を生成できるか |

| 操作性 | 直感的に使えるインターフェースか |

| カスタマイズ性 | 指示やテンプレートのカスタマイズ範囲 |

| 連携機能 | 既存ツールとの連携は可能か |

| サポート体制 | 日本語サポートはあるか |

| セキュリティ | データ保護・プライバシーポリシー |

| 価格 | 予算内で機能要件を満たせるか |

導入前に知っておきたい失敗例と回避策

AI文章作成ツールは便利な反面、導入目的や体制が曖昧だと逆に非効率になることもあります。本章では、よくある失敗事例とその回避のために押さえるべきチェックポイントを紹介します。

よくある導入の失敗パターン

ツールの選定ミスや過度な期待は、かえって業務負担やコスト増につながる恐れがあります。自社のリテラシーやユースケースに合った適切な導入判断が重要です。導入時の失敗パターンを紹介します。

高機能すぎて使いこなせない

多機能で高価格なツールを導入しても、実際の利用が一部機能に限られているケースは少なくありません。

本当に必要な機能が何かを明確にせずに導入すると、ツールの魅力を活かしきれず、無駄なコストを抱えることになります。

- 症状:多機能なツールを導入したが、実際には基本機能しか使わない

- 原因:機能と組織の利用レベルのミスマッチ

- 結果:コスト高になり、ROIが低くなる

精度への期待感とのギャップ

「AIがすべて自動で仕上げてくれる」といった過度な期待は、導入後の失望や運用ストレスを生む原因になります。

AIの強みと弱みを理解し、人間による最終確認や調整を前提に設計することが不可欠です。

- 症状:「AIに任せれば完璧」という期待との現実のギャップ

- 原因:AIの限界に対する理解不足

- 結果:修正コストが予想以上にかかり、効率化が進まない

無料プランで制限が多すぎた

無料プランは手軽に試せる一方で、出力制限や機能制限により“本来の性能”を正しく評価できないことがあります。

コストだけで判断せず、必要機能が有料プランに備わっているかを事前に確認することが重要です。

- 症状:無料プランの制限に悩まされる

- 原因:コスト重視でのツール選定

- 結果:使い勝手の悪さから利用が進まない

失敗を防ぐチェックポイント

AI文章作成ツールの導入で失敗しないためには、事前に「自社の目的や環境に本当に合っているか」を見極めることが欠かせません。

このセクションでは、導入前に確認すべき2つの重要な観点と、現場で役立つトライアル活用術を紹介します。

ユースケースの明確化

どんな文章を、誰が、どの頻度で作るのかを事前に可視化しておくことで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。

特に「どの工程をAIに任せるのか」「どれだけの人手が後工程に必要か」の整理が重要です。チーム全体のAIリテラシーを考慮したうえで、シンプルかつ必要十分な機能を持つツールを選ぶのが成功のカギです。導入前に以下のポイントを明確にしましょう。

- どのような文章を、どれくらいの頻度で作成するか

- どの程度の人間の介入(編集・校正)を想定しているか

- チーム内のAIリテラシーレベルはどの程度か

これらの点を踏まえて、適切な機能レベルのツールを選びましょう。

トライアル活用のコツ

トライアルは“試すだけ”ではなく、“導入後の再現性”を見極めるためのフェーズとして活用することが重要です。

実際の業務シナリオに即して複数パターンを試し、作業時間・手直し率・使い勝手の共通認識をチーム内で共有することで、本当に現場で使えるかどうかの判断精度が高まります。

無料トライアルを最大限活用するポイントは以下の通りです。

- 実際のユースケースで試す(テスト的なものではなく)

- チーム全員が触ってみる(使用感の共有)

- 編集・修正にかかる時間も計測する(総合的な効率を評価)

失敗回避のための4つの質問

AIツールを導入する前に、以下の4つの質問に“自信を持ってYES”と答えられることが、失敗しない第一歩です。

目的や評価軸が曖昧なままだと、せっかくの導入も形骸化してしまうリスクがあります。

不安が残る場合は、「小さく始めて改善する」段階的な導入アプローチがおすすめです。

- 「目的は明確か?」

→ 何のためにツールを使うのか(SEO、提案書、レポート…)を言語化できるか? - 「既存の作業フローとどう組み合わせるかが想定できているか?」

→ どの作業をAIに任せ、どこから人間が介入するのかを設計しているか? - 「評価基準は明確か?」

→ AIが生成した文章の“良し悪し”をどう判断するのかをチーム内で定義しているか? - 「トライアル期間内に判断できる仕組みがあるか?」

→ 事前に検証項目やテストケースを準備しているか?

ひとつでも「まだ不安」と感じたら、もう一度ツール選定や活用方法を見直すチャンスです。

SEOにも効果的なAI文章作成ツールの活用術

AI文章作成ツールは、単なる執筆補助にとどまらず、検索順位の向上に直結するSEO対策の強力なパートナーとなります。

特にSEO特化型ツールは、キーワード戦略・構成設計・本文生成をトータルで支援し、限られたリソースでも成果の出るコンテンツ制作体制を実現します。

キーワード設計〜構成案までの自動補助

SEOの成功は「適切なキーワード設計と、それに基づく論理的な構成」にかかっています。AIツールは、競合上位ページの共通要素や検索意図を分析し、最適な見出し・導入文・まとめまで一貫した構成を自動で生成します。

また、共起語や関連語の挿入ポイントもサジェストされるため、検索エンジンに評価されやすい自然な文章構築が可能です。

- キーワードリサーチ:関連キーワード・類義語の自動抽出

- 競合分析:上位表示サイトの特徴抽出

- 構成設計:SEOに最適化された見出し構成の自動提案

- コンテンツ作成:キーワードを適切に含む本文生成

特にSEO特化型ツール(Transcope、Emma Toolsなど)では、キーワード出現率や関連語の入れ込み、文章構造の最適化などを自動的にサポートします。

SERP上位模倣機能や構成提案

上位表示を狙うには、ただ“それらしい文章”を生成するだけでは不十分です。

AIは、検索結果(SERP)上の上位ページの構成や文体、キーワード分布などを分析し、自社コンテンツとの差異を明示的に提示します。

さらに、差別化ポイントやユーザー体験(UX)の改善案まで提案できるツールもあり、単なる模倣に終わらない「独自性×SEO効果」を両立した記事制作が実現できます。

- SERP分析:検索上位の記事構成をAIが分析

- 競合優位性分析:上位記事との差分を可視化

- オリジナリティ向上提案:競合と差別化するためのアイデア提案

- UX最適化:読みやすさや滞在時間向上のための改善提案

これらの機能を活用することで、「AIっぽさ」を排除しつつ、SEO効果の高いコンテンツを作成できます。

AI文章作成運用で起きがちなトラブルと対処法

AI文章作成ツールは非常に便利ですが、実際の運用フェーズでは思わぬトラブルや品質のばらつきが生じることがあります。

特に、事実誤認やSEO品質の低下など、見落とすと大きなリスクに繋がるケースもあるため、人間によるチェック体制と編集プロセスの整備が不可欠です。

不自然な文脈/事実誤認

AIが出力する文章は一見自然に見えても、細部では文脈の違和感や事実誤認が混在しているケースが多々あります。

特に、専門的な分野や正確性が求められる情報では、誤った記述が信頼性を損なう原因になるため注意が必要です。

AIに任せきりにせず、「構成→出力→チェック→修正」という工程を標準化し、チェックリストやツールを活用して精度管理する運用体制が理想的です。

AI生成文章でよく見られる問題として、以下のようなものがあります。

- 不自然な接続詞の使用:

「しかしながら」「そして」などの多用 - 繰り返しの表現:

同じ単語や表現が短い間隔で繰り返される - 事実誤認:

実在しない製品名や日付、データの記載 - 矛盾する記述:

文章内で相反する内容を記載

対処法

- プロンプト工夫:

「簡潔に」「具体的に」など明確な指示を出す - 事実チェック:

重要な情報は必ず人間が検証する - 校正プロセス確立:

AI生成→人間チェック→修正の流れを標準化 - 出力分割:

大きな記事は一度に生成せず、パートごとに生成して統合

AI文章作成ツールはあくまでも「下書き生成ツール」と捉え、最終的な責任は人間が持つという意識が重要です。

SEO品質評価の低下リスク

AI生成コンテンツをそのまま公開すると、Googleの評価基準に沿わない可能性があり、検索順位の低下を招く恐れがあります。

特に、類似コンテンツが多い状況下では、“差別化された独自性”が強く求められ、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の要素が不足しがちです。

そのためには、AIのベース出力に加え、「現場視点」「実績」「一次情報」など人間ならではの要素を加えることで、SEOでも競争力のある記事に仕上がります。

対処法

- 独自データの追加:

自社調査やケーススタディなど独自情報を加える - 専門家監修:

- 業界専門家のレビューや監修を受ける

- 実体験の追加:

実際の体験や経験を盛り込む - 更新頻度の維持:

定期的な更新を行い鮮度を保つ

上記の対策により、AI生成コンテンツでもSEO評価を維持・向上させることが可能です。

編集・校閲での人間介入ポイント

AI生成コンテンツの仕上がりを左右するのは、人間による“最後のひと手間”です。

単なる誤字脱字チェックではなく、記事の目的・ターゲット読者・ブランドトーンに合った戦略的な編集が求められます。

また、視覚的な補足(画像・図表など)や構成の最適化も、読了率や滞在時間に直結する重要な要素です。

「AIをベースに人間が最適化する」ワークフローを前提に設計することで、信頼性と成果の両立が可能になります。

AI生成文章の品質を高めるための人間介入ポイントを押さえておきましょう。

- 事実確認:統計データ、日付、製品情報などの正確性確認

- ブランドトーン調整:自社の文体や表現スタイルへの統一

- 独自性付加:自社視点や独自経験の追加

- 構成調整:読みやすさや論理展開の改善

- 視覚要素追加:適切な画像、図表、インフォグラフィックの追加

特に重要なのは「記事の目的」を明確にし、その目的達成のためにAI文章をどう編集すべきかを考えることです。単なる誤字脱字チェックではなく、戦略的な編集が必要です。

業界別に見るAI文章作成ツールの活用事例

様々な業界でのAI文章作成ツールの具体的な活用事例を紹介します。実際にどのような使い方があるかを知ることで、導入時の参考になるでしょう。

マーケティング・広告業界

マーケティング・広告業界では生成AIの活用が急速に進んでおり、クリエイティブ制作から分析まで幅広いプロセスが効率化されています。

メルマガ、セールスLP、SNSコピーの自動生成

出典:Catchy

AIツール「Catchy」は、マーケティングに特化した文章生成AIとして活用されています。ある広告代理店では、Catchyを利用してSNS広告のコピーを自動生成し、これまで手作業で行っていたコピー作成時間を約50%削減しました。また、クリック率が平均して30%向上する成果が得られました。

SEO記事作成支援でCVR向上に成功した事例

出典:Transcope

「Transcope」はSEOに特化した文章生成ツールです。あるECサイトでは、このツールを導入し、競合分析とキーワード最適化を行った結果、検索順位が向上し、CVR(コンバージョン率)が20%増加しました。

教育・研修業界

教育分野では、個別最適化された学習体験の提供やコンテンツ作成の効率化にAIが活用されています。

教材の下書き生成/レポート自動添削/Eラーニング設計

出典:ベネッセ

ベネッセは「自由研究お助けAI」を運用し、小学生の自由研究をサポートしています。AIが興味に応じたテーマ提案や資料提供を行うことで、児童の学習効率が大幅に向上しました。この取り組みにより、自主学習の進行速度が平均で30%改善されました。

レポート自動添削

出典:早稲田大学

早稲田大学では生成AIを活用して学生のレポート添削を自動化しています。AIによる文法や論理構成のチェックで教員の負担が軽減され、学生へのフィードバック速度が約40%向上しました。

EC・小売業界

EC・小売業界では、商品情報の充実化や顧客サポートの効率化にAIが大きく貢献しています。

商品説明文の生成

出典:メルカリ

メルカリは出品者の販売支援を目的に、商品の魅力を的確に伝えるタイトルや説明文を自動生成するAI機能を導入しました。これにより、出品作業が簡便化され、ユーザーの販売体験向上と同時に、プラットフォーム全体の取引活性化にも貢献しています。

出版・メディア業界

速報性と正確性の両立が求められるメディア業界では、AIによる下書き作成と人間によるファクトチェックを組み合わせた新しいワークフローが確立されつつあります。

記事制作支援

出典:朝日新聞社

朝日新聞社は、生成AIを活用した記事制作支援システム「ALOFA」を開発しました。取材音声データの文字起こしや要約、チャプター生成を高精度で行い、記者の作業負担を軽減しています。記事制作のスピードと精度が向上し、編集現場の業務効率化に寄与しています。

参考:

文章生成AIとは?活用事例からおすすめアプリ12選まで詳しくご紹介

AI記事作成ツール8選!メリットと注意点を解説

【最新版】生成AI活用事例 – ビジネス・自治体・教育機関の取り組み

生成AIの活用事例32選(ビジネス・自治体・教育分野)|企業への導入方法も紹介

AIと人間の共創が描くコンテンツの未来

AI技術の進化により、コンテンツ制作のあり方は今後数年で劇的に変化すると見られています。

単なる文章生成の自動化ではなく、人間とAIが役割を分担しながら、より高品質かつ独自性のある情報発信を行う時代が始まろうとしています。

生成AIの今後:マルチモーダル化・自動校正精度の向上

生成AIは今後、テキストにとどまらない“マルチモーダル”な表現力を獲得し、コンテンツの幅と深みを拡張します。

画像や音声、動画を交えた出力が可能になれば、記事単体ではなく「統合型の情報体験」の設計が求められるようになります。

また、文脈理解や論理構造の校正精度も格段に向上し、“使えるドラフト”を生成する精度はさらに高まる見込みです。

リアルタイムで統計情報を取得・反映したり、読者の属性に応じて言い回しや語彙を最適化したりと、「知的アシスタント」としての活用範囲が広がっていくでしょう。

特に日本語AIについては、「日本語特有の表現」や「業界用語」への対応精度が急速に向上すると予測されています。

人間とAIの協業による”独自性”の強化

AIの進化により、文章そのものを生み出す作業は“人間の主戦場”ではなくなりつつあります。

その代わりに人間には、テーマ設定・論点整理・視点のユニークさといった「創造的判断力」がより重要な価値として求められるようになります。

AIが生成した素案に対し、人間が「編集者」「企画者」「読者理解者」として独自の価値を上書きすることで、コンテンツの深みと差別化が実現されます。

今後は、「どちらが優れているか」ではなく、AIの力を引き出し、活かす人間こそが成果を生む時代になるでしょう。

まとめ

AI文章作成ツールは、「目的を明確にし、適切な編集力を加える」ことで真価を発揮します。単なる文章生成にとどまらず、SEO対策や業務効率化、さらには表現の幅を広げる強力な武器となります。

重要なのは、ツールの特性を理解し、自社の課題や利用シーンにマッチしたものを選ぶこと。そして、AI任せにせず人間が戦略的に活用し、編集・監修によって質を高める姿勢が求められます。AIと人間の共創により、高品質なコンテンツを継続的に生み出すことが可能です。

もし「どのツールを選ぶべきか迷っている」「導入しても効果が出るか不安」といったお悩みがある方は、ぜひ専門会社へのご相談も検討してみてください。マーケティング支援に強みがあるmalna株式会社では、貴社の課題や業務内容に合わせて、AIツールの選定から運用体制の構築までトータルでサポートしています。

参考:

【おすすめツール17選】AIライティングツールで作業効率を爆上げする方法を紹介│メイカラ

無料相談はこちら 記事一覧はこちら- malnaのマーケティングについて

-

弊社ではメディアやSNSなど総合的な支援が可能です。

媒体ごとに違うパートナーが入ることもなくスピーディな意思決定が可能です。

ご不明点や不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 - サービス資料はこちら 詳しく見る